第三章、意識の諸状態の有機的統合について(自由)

第一節、物理的決定論

自由の問題は、機械論(mecanisme)と力動説(dynamisme)」の間で対立し争われています。

【ミニ解説】

「機械論」は世界の現象を機械論的原理の下に収め、それら現象を受動的な慣性に従う必然的なものと考えます。

それとは正反対に、「力動説」は、存在の根源には物理的なものに還元できない力(dynamis-デュナミス-)が在り、物理現象はその能動的で自由(偶然的)な力の最も低い段階のものとみなします。

【解説おわり】

力動説の側は、意識が生じさせる意志的活動(自由な力の働き)の観念をベースにし、その度合いの減少として惰性的自然(法則に支配された無力な物体)の表象に至ります。

機械論は、必然的法則に支配された物体をベースとし、偶然的な事物は、単に現状では予測困難な複雑な事象であるにすぎない(つまり計測の精度が上がれば必然に従うことが明らかになる)と考え、必然的法則の圏内から出ることはありません。

力動論は、諸事実を根源的な現実、法則をその記号的表現とみなし、反対に機械論は諸事実から抽出された法則の方を根源的な現実とみなします。

昨今の物理的決定論は、力学的な理論に基づいています。

彼らは、宇宙を物質の集積として、さらにそれは分子と原子という微粒子によって構成されていると、考えています。

そして、世界のあらゆる現象はこの微粒子の運動に還元されます。

有機体(生命体)もこの物質の法則に従うため、心のうちに継起する感覚や感情や観念も、脳と神経系と周囲の外的物質の微粒子の運動の合成から得られる機械的な合力によって、定義付けられることになります。

個人の神経組織から宇宙の果てまで、この機械的作用の及ばない原子は存在しないため、ある瞬間のある個人の身体組織内の原子およびその個人に影響を与えるすべての外的物体の原子の位置と運動を把握することが出来れば、天文現象の動きを確実に予見するように、その有機体(個人)の過去・現在・未来の行動を正確に算出できると考えます。

しかし、脳を構成する原子の位置と運動がそのように決定されているとしても、人間の心的活動が同じ運命の決定のもとにあるとは言えません。

心的生活も物理的決定論下に治めるためには、ある特定の脳の物理的状態がある特定の心的状態に厳密に対応していることを証明しなければなりませんが、この証明は為されていないどころか、多くの場合、その必要性にすら気付かれていません。

鼓膜→聴覚神経→脳へと一定の動きが伝達され、心の中に一定の音階音が生ずる、というように、物理的系列と心理的系列の並行関係が多くの事例を通して確認されているため、それは証明する必要ないほど自明のものと思われているのです。

しかし、限定的に並行関係が確認できるからと言って、それを二つの系列全体にまで拡張するのは単純な誤謬にすぎず、自由の問題を先験的に断定してしまうことになってしまいます(例えば、二本の全く異なる河でも部分的-限定的-には並行する)。

この二つの並行関係は、決して証明できるようなものではなく、限定的な部分において生じる二系列の恒常的な結合を、経験的に確認することが出来るだけです。

それ(実験的に確認できること)は、自由意志から離れた単純な心的事象に限られています。

物理的運動の中に見出せるのは、他の運動の原因であり、心的事象の原因ではありません。

では、なぜ物理的決定論者は、この限定的な結合を全体にまで拡張するのでしょうか?

私たちの行動の多くが動機から生じていることを意識していると同時に、自由意志も信じているので、常識的にはこの行動に際する心の中の決定が、必然を意味するものだとは考えません。

しかし、物理的決定論者は、心的事象の相互規定性を絶対視するため、観念連合(観念間の連想的な必然的継起)による心理的決定論が生じます。

物理的決定論は心理的決定論につながることで普遍性を獲得し、心理的決定論は物理的決定論につながることで厳密さを獲得するため、互いに誘因し合うものとなっています。

そこに、好都合な一つの事実、「感覚のようにごく単純な心的事象においては正確に物理的現象が対応する」という限定的な一つの事実が、早まった推論(誤謬)を生じさせ、二つの決定論を接続し、完全なものとするのです。

心理的決定論は自然科学という強い後ろ盾を得ることで、己の正当性と確実性を主張できるようになります。

物理的決定論者は、エネルギー保存則を普遍化し、物理的なものから生理的なもの、さらに心理的なものにまで拡張し、宇宙のすべてを決定論下に収めようとします。

いかに自由意志に拠る自発的行動が実在しようとも、外部の観察者から見れば、その運動は保存則に従う惰性的な自動機械的運動と区別が付かないため、反論は困難です。

では、この保存則の普遍化と全体化そのものに、問題は無いのでしょうか。

エネルギー保存則においては、或る与えられた量に対する演算は、どのような順序でどのように分解をしようが、演算の過程を通して、その量は不変であることを前提としています。

この法則は、存在は無からは生じないということ、および矛盾律(矛盾するものは存在しないという論理的規則[Aは非Aでない])に従うということを教えてくれるだけで、その対象となるものについては何も語っていません。

保存則の対象となるものを決定するのは、経験のみであり、考えうるあらゆる体系がこの演算的不変性を有するかどうかは、経験(実験)のみが明らかにするものです。

現在、すべての物理・化学現象に普遍的に保存則が適用されるからといって、今後、新しい種類の計算できないエネルギーの体系が発見されないという保証にはならず(意思決定などの精神的エネルギーのことを示唆しています)、保存則に従う体系のみが唯一の体系である訳ではありません。

保存則は可逆性をその成立条件とするのに対し、意識(持続)は不可逆性を成立条件とするため、心の活動にまで保存則の体系を適用することは不可能です。

保存則の体系において持続(時間)は一切関与していないのに対し、意識の活動は持続による不可逆性をその本質としています。

例えば、意識において、反復される同じ感覚が同じであり続けることはなく、全過去を呑み込み続けながら、不可逆的な質の変化を生じさせていきます(持続的に過去が保存されているからこそ、反復する子守唄は眠りを誘う)。

可逆的な無時間性をその本質とする保存則の体系において、過ぎ去る時間など何の意味もないものですが、不可逆的な時間性(持続)をその本質とする意識ある存在にとって、過ぎ去る過去は自己の存在を支える重要な具体的実在です。

エネルギー保存則の埒外にある、意識的力(エネルギー)や自由意志の可能性を無視することはできないでしょう。

【ミニ解説】

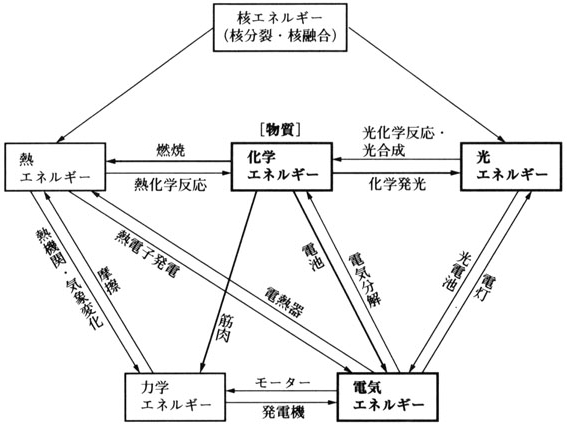

エネルギー保存則というのは、運動、位置、熱、電気、化学、光など様々なエネルギーには変換関係があり、変換後と変換前のエネルギーの総和は一定である(つまり保存されている)という法則です。

土屋荘次・平川暁子著『物質の科学・反応と物性』放送大学出版会

例えばV字の谷にボールを転がす(落す)と、ボールは谷底に下るにつれ位置エネルギー(引力のようなもの)が運動エネルギーに変換され、谷の一番下で運動エネルギーが最大になり、今度はその運動エネルギーによって坂を上ると、位置エネルギーに変換され、運動エネルギーがゼロになる地点で停止し、位置エネルギーが元の最大値に戻ります。

空気抵抗や地面の摩擦などの他の要因を排除すると、理論的には同じ高さ(位置)にまでボールは戻り(上がり)ます。

ボールが坂の途中までしか上がらなくても、エネルギーが無くなったわけではなく、摩擦熱など他のエネルギーに変換されているだけで、どの地点をとっても、各種エネルギーの総和は一定し保存されています。

宇宙を機械論的箱庭世界に収める保存則は、物理的決定論と親和性を持つため、これらは接続されます。

やがてこの法則は、物理的なものから生理的なものにまで拡張され、最終的には心理的なもの、つまり世界のすべてを機械論的決定論の下に収めることになります。

ベルクソンは、可逆性・不可逆性の点から、このような過激な決定論の誤りを突き、精神の領域を護ろうとします。

【解説おわり】

保存則を普遍法則とするのは、科学的な必要ではなく、心理的な誤謬に起因するものです。

私たちは、外界から借用りてきた諸形式を通して間接的に自分自身を観察し解釈する習慣をつけてしまっているため、真の持続や直接的に捉えているはずの内的な生の活動を、惰性的で無時間的(非持続的)な物理的運動に還元して捉えてしまいます。

その結果、不可逆的(持続的)なものを可逆的にしたり、同じ動機が同じ作用を及ぼすと考えたり、同じ原因は同じ結果を生むと考えるに至ります。

外的世界と内的世界の混同、真の持続と見せかけの持続(空間化された時間)の同一視という錯誤によって、必然的に保存則の普遍化と全体化が生じてしまうのです。

そして、この錯誤(主客転倒)に慣れてしまった人々は、むしろ真の持続、具体的実在に関わるものの方を不合理なものとして斥けるのです。

物理的決定論は科学などではなく、姿を変えた心理的決定論の問題にすぎません。

第二節、心理的決定論

昨今の心理的決定論は、観念連合的な考え方を用い、現在の意識状態を、先行の意識状態から生じる必然的帰結とみなします。

しかし、その必然性は、物理的運動のような幾何学的な合成関係に拠る先験的な演繹ではなく、前後の意識状態の経験的な比較によって確かめることしかできません。

たしかに、現在の意識状態と先行の意識状態には何らかの相関関係がありますが、この関係が移行の説明になるにしても、原因とまでは言えません。

異なる人間が、甲という話題から乙という話題を連想的に導出した時、甲(原因)→乙(結果)という観念連合の系列が各々の頭の中で自然と同じように形成されたと考えてしまいます。

しかし、話題-甲から話題-乙への連想の系列が同じ順路をめぐったとは言い切れず、詳しく聴取すればかなり異なっている場合があります(例えば、同じように”川”から”人生”を連想するといっても、ある人は蛇行する川と人生の紆余曲折を連想的に繋げ、ある人は川の枝分かれを出会い(支流)と別れ(分流)としての人生と繋げたり、連合の内実は異なっています)。

むしろ、現在の観念の出現を合理化・説明するために、遡及的に先行の観念を共通の原因として立て、(連想の未知の原因を覆い隠すために)事後的に捏造しているのではないのかということです。

人間は、観念連合の法則に自ら合わせに行く傾向(暗示の際のような、意志がための意志、意志を意志すること)をもっていると同時に、自由意志の反逆があった際には、機械論に回収し鎮圧するために連想の捏造(事後的なアリバイ作り)をなします(人は多くの場合、行動を決定した後に動機を考え、さもその行動が動機に従って生じたかのように自己欺瞞的に振舞う)。

人間の意識や行動の連繋は、先行の意識状態(原因)→後行の意識状態(結果)という観念連合説の単純な関係に収まるものではなく、遡及的な関係(原因に先立つ結果)や予示的な関係(自由意志によって機械的必然を自ら実現する)など、連合説に不都合な現実を多く抱えています。

連合説に基づく決定論は、自我を心的諸状態の集合体として表象し、そのうち最も強いものが支配的な影響をもつ、と考えます。

例えば、犯罪に直面した際、善に対する願望、恐怖、悪に対する誘惑、嫌悪、など、複数の心的状態とそれらの間での葛藤が生じ、そのうち善に対する願望が最も強いなら、善に従う行動を導出すると言います。

しかし、人間の内的状態を、そんなに簡単に言語によって明確に分割し、表現することは出来ません。

連合説は、予め質的要素を除去した幾何学的で非人格的な観念とその連合のみで、内的なものを、外的物体と同じようなものとして説明(捏造)しようとします。

例えば、何か用事をしようと立ち上がり、ふとした拍子にその用事(目的)を忘れ、しばらく立ち尽くし、思い出す、ということがあります。

この時、最初に目的の観念と行動の観念の連合が生じており、次いで目的の観念のみが消失し、その後あらたに目的の観念が連合された、と連合説は説明します。

しかし、私の静止している姿勢とその内的イメージには、為すべき行動があらかじめ刻印されており、後から新たな目的の観念を連結させられるような無彩色なものではありません。

その目的独自の色調(質)が付与されており、そこから為すべき用事(目的)が見出され、思い出すという事態が生じています。

外的には同じ静止であったとしても、異なる目的の観念や行動の観念と持続的に相互浸透している限り、掛け替えのない唯一無二の異なる質のものです(連合説は観念をレゴブロックのように自由に分離接続可能、つまり掛け替え可能だと考えます)。

私たちは、内的なものの掛け替えのない固有の性質を削除し、客観的・共通的側面、つまり空間に属するものだけを保持し、それに共通の名を与え、処理します。

そして、このように一般化された観念が固有の性質を扱う必要が生じた際には、一般的観念の組み合わせの構成(連合の組成)によって説明します。

ごく限られたアルファベット文字の組み合わせだけで、各国独特の音声を強引に表現するのに似ています(アルファベットを使用する30以上ある言語の独特の音声を、無理矢理アルファベットの限られた記号で表現していることを指しています)。

それは、影のように内実が捨象された、公共的説明のための印にすぎず、実質そのものは全く表現されていません。

第三節、自由な行為

先に述べたように、相互浸透(持続)による内的状態は、等質場に展開され、相互外在的なものとして分割・並置することによって象徴化・記号化し、非個人的な抽象的類概念とされます。

観念連合説の誤りは、精神の内の具体的現象を、人為的に再構成された抽象物に置換した上で、”事象そのもの”と”事象についての記号的説明”を混同してしまう、という点にあります。

自我は表層において外的世界に接しているため、この近隣の問題においては、外的事物のように分割化(単一化)・非個人化(一般化)・相互外在化(並置化)された連合説的な理論は適合します。

しかし、自我の深層へ沈潜し、自我が本来の自我そのものに還るにつれ、分割・並置されたものたちは相互浸透し、融合的全体として、かけがえのない色調を持つことになります。

一人一人に固有の愛、その人の人格の全体を映し出すような特別な憎しみ、を持つのです。

その一方で、人はこれらの内的状態を人々に共通の言語(記号)によって表現できると思い違い、かけがえのない質を捨象した、客観的で非個人的な感情や感覚や観念の抜け殻を手にするのです。

言語を用いる芸術家は、言語によって公共空間に引き摺り降ろされた内的なものたちを、豊饒な細部の並置による言語的描写で救い出そうとします。

言語表現の技術によって、感情や観念などに本来の活きた個性を返し与えようとするのですが、いくら精密化してもあくまで言語(観念と観念の並置的な連合)である以上、相互浸透のうちにある自らの魂を表現しきることは出来ません。

それらは通約不可能なものなのです。

人間の魂が、個別化された一つの共感や一つの憎悪などの力によって規定されると説く心理学は、言語に欺かれた雑な学説にすぎません。

心のうちの無数の感情は相互浸透し、魂全体が一つ一つの感情に反映されていると同時に、感情の一つ一つが魂全体の表現になっています。

この諸感情のうちのどれか一つの影響によって、心が決定されると説くことは、即ち、自分で勝手に自分自身の心の何であるかを決定(限定)することに他なりません。

観念連合説のように、多様な意識状態の融合にある心のうちに、名(言語)が示す単純(単一)な非個人化されたものしか見ないなら、どんなに詳細に言語を並置しようが、(空間という媒体に映った)自我の影絵しか手にすることは出来ません。

真の魂の有様を知っている者なら、限定的な意識的事象の連合によって人格を再構成する必要などなく、人格全体が丸ごと表現されている何でもない心的事象から、人格をとらえることができます。

そして、この全一的な内的状態の外的発現が自由行為と呼ばれるものです。

自我だけがその発現の作者であると同時に、その発現が自我全体の表現であるという状態です。

唯心論者が語るような絶対的自由などなく、自由は度合いを持つものです。

意識状態の融合と言っても、均質に混ざり合ったものではなく、先(第一章)に述べたように、表層から深層への融合の段階や、自我に溶け切ることのないダマやムラのようなものがあります。

感情であれ行為であれ、それが十分な深みに達し、深層の純然な自我と一体化しているほど、自由なものとなりますが、浅い段階のものや、自我に統合されないダマやムラに捕らわれ、混ざり物・紛い物である自我に純然な自我を覆い隠された人々は、真の自由を知らないまま人生を送ることになります。

自由な行為は稀なものなのです。

私たちは通常、具体的な活きた自我ではなく、空間と言語を介した抽象的構成物である自我の抜け殻を、自我として認識しています。

社会的利便性のため、その抜け殻の向こうにあるもの(真の自我)を見ようとせず、殻が自我そのものの完全な複製であるとするのです。

私たちの日常的な行動は、絶えず進展し続ける内的感情ではなく、不変化された感情のイメージに動機付けられています。

毎朝、起床の時刻が告げられる時、その印象を魂全体に融合させることなく、意識の表層に凝固した一つの観念(起き上がり仕事の支度を始めるという観念)を始動させるだけです。

この印象と観念は機械的な結びつきによって作動しており、私という人格は関与せず、意識を持つ自動機械人形のようになっています。

社会生活においては、この自動機械的な在り方の方が有利であるがゆえに、日常の活動の大半はこれに従います。

諸感情・諸感覚・諸観念は固定化され、外界の印象と自動的・反射運動的な連結関係をもちます。

連合説が通用するのは、このような習慣化した凡庸な行動においてです。

そして、生活の大半を占めるこれらの行動は、自由な活動の基盤となるものです。

勿論、全人格を奮わせるような非日常的(非凡)で重大な状況においても、人は惰性や気弱さなどから自由を放棄し自動行動に身を任せることもあり、この点においては決定論の言う通りです。

また、自分が自由な行動だと思っているものも、よく反省してみれば、他者に与えられ、自我の表層に固着した感情と行動の連合の堆積が、厚い殻となって個人の感情を覆い隠していただけのものであると気付きます。

しかし、いかにこれら習慣的(惰性的)な行為が自我を覆い尽くしていたとしても、それに逆らおうとする力が働くことも稀ではありません。

自ら意志することに対しての言い難い嫌悪感によって、自我の深層に抑圧されていた感情や観念に、ある沸騰が生じ、圧力が高まり、論理的に固定化された表層の厚い殻が破られるのです。

私たちは、習慣を破るような唐突な決意の変化に対し、それに先行する外的状況によって無理に理由付けようとしますが、実際は、理由などなく、あるいは理由に反して決意しているのであり、むしろこの場合、論理的な理由の無いことが最善の理由となっているのです。

そのような決意によって生じた行為は、心の内の最も深い感情・思考・希求の総体と過去の経験すべてに呼応し、その人の掛け替えのない人生観があらわれるものであり、表層的な観念で簡単に理由付けられるものではありません。

理由(決定因)なく決断する能力(自由意志)の有無を証明するために、日常的活動の事例を検証ことに意味はありません(日常的・惰性的な行為が先行の決定因に従うことは自明のこと)。

一般に「動機」と呼ばれるものに反する”理由なき決断(自由意志)”が生じるのは、ゆるがせにできない重大な状況においてであり、自由な行為であればあるほど理由の欠如が顕著になります。

決定論者は、重大な決断の際に生じる心の深層の諸状態さえ、分割・再構成し、自我を機械論的・力学的なものとして処理します。

例えば、重要な選択の際の葛藤が生じる時、二つの相反する感情A-Bの間で揺れ動き、強い方の感情が勝り、決断される、と決定論は考えます。

決定論は、記号的な要請に従い、感情A、感情Bを、明確に区別(対立)し、名付け、自己同一性を保ち続ける変化しない個物のように扱い、それを思案する自我すらも同様のものとします。

しかし、実際は、自我がAの感情を感じた時点で少し変化しており、A-B間で揺れ動き続ける間中、自我は徐々に変化を重ねていく(進展)と同時に、A・Bの感情も漸次的に変化していっています。

自我-感情A-感情Bの三者の間に、相互浸透、相互変容による進展の動的系列が形成されており、その発展がやがて自由な決断と行為を生じさせるということです。

つまり、その行為が、己の人格全体から発動し、それが人格全体を表現しているような時に(いわば芸術家と芸術作品のような関係)、人間は自由であると言えます。

しかし、決定論者は、このような在り方を理解することが出来ないため、未来や過去を用い、自由の追及から逃れようとします。

彼らは、思考によって過去や未来の時点に移動し、行為の必然的を力説します。

そして、自由を擁護する者すら、同じ土俵に上がり、為すかもしれないことの予見(未来)と、選択していたかもしれない別の決断の記憶(過去)によって、自由を定義付けます。

自由の擁護者は、「自由意志の意識は、選択を為す前に別の選択を為すこともできたという意識を意味する(J.S.ミル)」と考えます。

意識という証人の証言(私はこれを選んだが、あの時、別の行為や別の決断を為すことも出来た)によって、自由を弁護するのです。

決定論者と自由論者は、先験的な真逆の解答をもっており、前者は、一定の先行条件(過去の履歴)には、ある一つの行為のみ可能であると答えるのに対し、後者は、複数の行為可能性があると答えます。

先ずは自由論者側の見解(相反する二つの行動あるいは意志が同等の可能性を持つ-選択の際の等価値性-)を考察します。

第四節、真の持続と偶然性

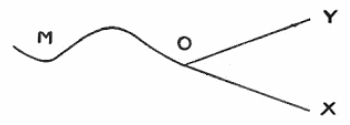

可能な行為XとYの間でためらう時、実際には相反する意識の傾向に対する往復的な変化のみが在り、名付けられた二つの行為(XとY)は、相異なる二つの傾向をその到達点において表象した記号にすぎません。

二つの意識の傾向の間を往復的に前進するうちに漸次的に自我は進展し変化していき、熟した果実が落ちるように、行為(決断)が結実します(変化が無ければ”決断”という変化が生じない)。

この過程で、XとYの各傾向の諸状態も刻々と変化していくため、より厳密には、これらの名(X,Y)は傾向や状態ではなく、相反する”変化の方向性”を指すものです。

利便性のために、二つの方向性に名(記号)を与え表象しているだけであり、現実に存在するのは、ためらいの中で活き進展していく自己のみです。

しかし、常識は空間的・論理的な明瞭な区別に基づく機械論的思考に準拠するため、下図のような事物的な線(道)としてとらえます。

XとYと自我の連続的(持続的)な相互変化のうちにある生きた活動によって生じたためらいの結実としての決断は、固定的で等価に選択可能な線Xと線Yという惰性的事物と、中立的な自我の選択点Оとして結晶化されます。

連続的(持続的)に展開されるXとYと自我の関係を活動の全局面において表象するのは困難であるため、固定化された二つの道(X,Y)の間でためらう決断点の自我(О)として記号的にとらえられます。

私たちは自由な行為に際し、半ば無意識的にこのような幾何学的記号化によって自由を機械論的にイメージしてしまうため、自ずと決定論に近付きます。

自由論者も決定論者も、XとYに先行する動揺Оを立てる点で一致しています。

仮にXを選んだ場合、自由論者は「Оにおいて迷い、Yも可能であったがXを選んだ」と述べ、決定論者は「Оにおいて既にXを選ぶ理由があった。もし、Yも可能であったと考える者がいるなら、その選択の前提条件の一部(つまり理由)を忘却しているにすぎない」と述べます。

両者に共通するのは、Xが遂行された後に身を置いて、意志的活動の過程をМО、ОX、ОYとして表象しているということです。

決定論者は、既知の情報すべてを酌量した上でМОXの過程を追認するのに対し、自由論者は既知の情報の一部を隠した上で想像的にОに立ち戻り迷わせるわけです。

これは心的活動を反省的に空間上に写した記号的なものであり、この図形は決断が為されたという仮定の後にしか描くことが出来ないものです。

図は前もって描くことは出来ず、想像(想定)的に最終的な決断に立ち合い到着点に達した後に描かれるものであり、この図形は為されつつある行為ではなく、為され終わった行為を示すにすぎません。

Xへ進んだ後にОにおいてYを選べたかどうかなど、もはや存在しないものに対する無意味な問いです。

自我の思慮と行為のすべての局面を、時間(継起)を空間(同時性)によって捉えた幾何学的図形の表象で示しても、それは単なる事物であって、進展ではありません。

この図形は、私の思慮の全体および決断の凝固した記憶です(各分岐点と枝分かれを背景に赤線で描かれるGPSのルート記録のようなもの)。

このような事物は、行為主体の具体的運動や動的進展には何の関わりもありませんが、いったんこの図形が描かれ想像力によって過去のルートを巡ってしまうと、ある種の転倒と錯誤に陥ります。

事象を機械論的に説明した上で、今度はその説明を事象そのものと勘違いし主従を転倒してしまうという錯誤です。

このような時間の空間化を前提にしている以上、自由に関する二つの問い、「どのように二つの等しく可能な選択肢から一方を選ぶのか(自由論者に対する問い)」「一方しか可能でないとして、なぜ人は自由を信じるのか(決定論者に対する問い)」に、解答を与えることは出来ません。

地図上に描かれたルートを逆戻りし分岐点を探索することは容易ですが、時間は不可逆的なものであり、そのようなものとは無縁です。

継起の諸瞬間を相互外在的なものとしてつなぎ、空間を貫く一本の線として表象すること(時間の記号化)は可能ですが、それは流れ過ぎた時間を示すにすぎず、流れゆく時間ではありません。

ある道について言及することが出来るのは、歩かれた後であり、歩く前にその道を問題にすることは出来ません。

自由論者の主張は「行為は、為される前には未だ為されていない」ということであり、決定論者の主張は「行為は、ひとたび為されれば為されている」ということであり、両者ともに中身のない稚拙な命題を反対側から述べているにすぎず、これらは本質的に自由の問題とは関係ありません。

決断が生じる際の、連続的生成のうちにある動的進展を、空間上の幾何学的分岐点における躊躇として表象した時点で、両者共に自由の問題を解決できなくなっているのです。

人は、直接与えられたものとして自由の確証をもち、自由を感じていますが、それを説明したり証明しようとすれば、空間を介する記号化に拠るしかなく、自ずと機械論的思考に陥ってしまいます。

第五節、真の持続と予見

決定論者は、高度な知性によって未来の行為に先立つ先行条件を知ることが出来れば、”絶対的確実さ”で未来を予見できる、と言います。

先行条件の知識が蓋然的な結論(「おそらくこうなるだろう」というある程度の確実さを持つ結論)を導き出すというのは、常識的な考えです。

しかし、これは未来を予見しているというより、或るものの性向(いわば過去の振る舞い)について判断をくだすものです。

ある人の行動はその人の過去の履歴に従う行動を蓋然的にとるという傾向性であり、未来と現在をつなぐものではありません。

決定論者はこの常識を極端に拡張し、先行条件の知識を多く得るほど蓋然性の度合いが増し、すべての条件を認識すれば絶対的確実さに至る、と考えます。

偶然的(自由)に見えるものは先行条件の認識が甘いだけにすぎない、というわけです。

深刻な状況での選択(先に述べた自由の行為)を為す人物ピエールと、ピエールの行動を規定するすべての先行条件を知る学者ポールを想定したとして、果たして本当に学者ポールはピエールの行動を確実に予見できるのかどうかを考えてみましょう。

惰性的行為ではなく自由行為は、先に述べたように、その人の過去の経歴全体と相互浸透し生ずるものであり、自由行為という尖端の表現のなかに、その人の内的人生のすべてが表れています。

この自由行為の先行条件を知るとは、些事を含めピエールの人生のすべてを学者ポールが把握せねばならず、そのためには全人生を想像的に再構成するか(全人生の詳細で膨大な自伝を描くようなもの)、直接的に生き直すかしか、方法がありません。

しかし、内的状態を他者へ伝えるためには共通化(記号化)、つまり観念に拠って代替するほかなく、その過程で内的状態は形骸化された非個人的なものとなってしまうため、学者ポールはピエール個人の内的人生(先行条件)の薄っぺらい表層しか知ることができません。

また、内的諸状態の強さや重要性などの判断は直接的に感得されているものである為、共通化(非個人化)された内的人生の再構成においては、定量的な比較によってそれを補完するしかありません。

その比較判断のためには、全人生の詳細を知るだけでなく、予測するはずの最終的な行為を指標にしなければならないという矛盾を抱えています(例えば、弛緩よりも緊張が、消極性よりも積極的心性が重要性を持つのは、大学入学という最終的行為によって逆照射的に発生する価値判断であり、ある行為を生じさせる内的諸状態の力や役割や重要性などの比較は、その当の行為を前提することなしには成立しません)。

それゆえ、想像的な再構成による方法は不可能であり、学者ポールはピエールの内的状態のすべてを現実的に追体験するほかなく、学者ポールはもはや観察者などではなく当事者、つまりピエールと同一人物でなければならないということになります。

観察者ポールは当事者ピエールの自由行為の先行条件を集めれば集めるほど、ピエールという存在に近付き、最終的にはピエールが自由行為を為す瞬間に同化します。

そこではもはや観察者として予見するのではなく、当事者として自由行為を為すということだけが問題となっています。

結局、「自由行為の先行条件のすべてを知れば、その行為は予見できるか」という問いは、無意味な問いなのです。

これらの問題は、反省的意識の冒す二つの錯誤に起因します。

第一に、内的諸状態の質や固有のニュアンスを無視し数量的特質に還元してしまうこと、第二に、意識が直接的に知覚している動的進展という具体的実在を、進展の終点から見た既成事実の物質的記号に置き換えてしまうことです。

最終的な行為が為された後に、経歴全体(先行条件)の多様な要素に価値を割り振り、力の合成として表象することは可能かもしれませんが、その逆(最終的行為の確実な予測)は不可能です(先行条件の価値判断に予測するはずの最終行為を用いるという循環論に陥る)。

また、これら二つの錯誤自体が時間の空間化という、より根源的な第三の錯誤を前提としています。

内的持続(生の時間)によって生起するピエール(当事者)の意識の諸状態を、ポール(観察者)は理念的に空間に並置し、人生を一本の線(軌跡)として物質化し、鳥瞰的な視点から眺めます。

その上で、道を辿りつつある動点ピエール(時間)と、辿り終えた線ポール(空間)を、半ば意図的に混同し、自説の都合の良いように使い分けるのです(二枚舌的詭弁あるいは誤謬)。

このような混同を自然で避けがたいものにしてるのは、自然科学が天文現象などにおいて確実な未来の予見を提示しているからです。

しかし、自然科学の対象となる物質的存在の未来と、意識的存在の未来は、同時的ではあっても、両者の間には何の類似点もありません。

それを明確にするために、悪魔の悪戯によって全宇宙の運動の速さが二倍にされたと仮定してみましょう。

その際、天文現象を予見するための宇宙の現象の方程式は何も変わりません。

物理的な時間tは、二つの持続の間の関係や同時性の数などを表すものにすぎず、時間の本質である間隔(空間化された間隔のことではなく生きた持続のうちに体験される時間知覚)とは無縁のものだからです。

悪魔によって短縮された時間間隔によって、意識的存在の方は進展のうちに明確な変化を感じ取るはずです。

天文学者が天体の予測において為すことは、この悪魔の悪戯と変わらず、二倍より大きい数百、数千倍もの速度に変更し、天文学的時間を一瞬に収納することです。

科学が時間の間隔を好きなように変更できるのは、彼らの扱う時間が時間でないからであり、真の時間(持続)とはこのような計算の外にあり、意識的存在のみが時間の間隔を生きることが出来ます。

自然科学によって捉えることのできない時間は心理学の範疇にあり、それは時間間隔の両端ではなく時間間隔そのものを扱います。

純粋な意識にとって、時間間隔の異なる同じ名の感情は、異なる質を持つ感情です。

名を与え事物化された感情にとって時間間隔の違いは何の関係もありませんが、生きて絶えず変化進展する意識状態にとって時間間隔の長さは質の変化に直結します。

自然科学は事物の位置や運動などの空間的関係(空間+空間化された時間)を捉えるものであり持続の間隔は不必要な要素ですが、感情などの心的諸状態を十全に捉えるためには、同じ持続の全局面を同じ時間間隔において経験するほかありません。

予見するとは、時間間隔を減じていき、未来の出来事を現在に引き寄せて見る作業であり、それは、持続(時間)の本質である時間間隔そのもの、ひいては意識の諸状態の、貧困化・空無化にほかなりません。

未来の行動の予見は、質を捨象し数量に還元した自然科学的時間によって成り立つものであり、現実の時間(持続)は時間間隔を少しでも操作すると、別の心的事象に変質します。

このような混同は、天文学の予測や過去の想起など、ある程度の広い事例においては有効性をもちますが、心的事象の未来の予見には無効です。

過去を想起する際、天文学の予測のように時間間隔を短縮し過去を現在に引き寄せますが、出来事の性質はあまり変化しません。

なぜなら、それは、既に経験したことのある既知の出来事だからです。

心的事象は進展によって生成しますが、進展が終極に達した時、心的事象は全体を一挙に表象できる事物となります。

天文学者が、星が永い時間をかけて踏破する軌道を一挙に捉えるのと同じ立場にあるのです。

それに対し、未来の意識的事象の予見は、過去の経歴(先行条件)の事物化された静的状態ではなく、動的進展のうちに求めなければなりません。

つまり、深層の心的諸状態の領域においては、予見することと現在に見ることと行為することの間に大差はないということです。

第六節、真の持続と因果性

上述のように、未来の意識状態およびその行為の予見が不可能であったとしても、心的現象が現象である以上、意識的事象も自然現象と同様に因果律(原因が同じであれば同じ結果を生むという法則)に従うはずだ、と決定論者は主張するでしょう。

行為は必ず心的な先行条件に因果的に結びついているというわけです。

しかし、これまで述べたように、深層の意識的事象は徹底的に異質的であり、”同じ”ということが成り立ちません。

同じ名の意識的事象であったとしても、二つの異なった瞬間に在る以上、異なった経歴を持つ異なった相互浸透から生じる異なったものです。

持続をもたない外的事物は、異なった瞬間において同じ先行条件と成ることが可能ですが、持続において諸瞬間は一期一会のかけがえのないものであり、二度と同じものとして現れることはありません。

心的事象は絶えず生成し続け、同じ名や同じ外的原因によって同じ感情として同定されたものであっても、実在的には反復される度に新しい感情であり、本当は異なる名を与えるべきものなのです。

外的原因と異なり、内的原因はただ一度限りの独自の結果を生むだけです。

内的事象に原因と結果の関連が在るとしても、それは外的事象の因果律とはまったく異なるものとなるはずです。

決定論者の拠り所とする因果律は、過去において経験的に観察された”反復的な継起現象”の要約、まとめのようなものです。

その意味するところは「経験的に継起現象の規則性を確認できる領域であれば、常に規則に従う因果的結果を生じさせる」という当たり前の事実のみであり、なんら自由を否定する権利をもっていません。

経験的に規則性を観察したこともない、心の深層の意識的現象の領域について、因果律を適用する権利を有していないのです。

観察可能な外的現象の規則性に依拠した因果律を、なぜそのまま内的事象の領域にも適用できると考えるのでしょうか。

決定論者は、自由を否定したいがために、因果律における原因という語の語義を勝手に拡張し、内的事象まで領土侵犯してしまっているのです。

二つの現象の継起的な規則(因果律)を、経験的に得られた現象の観念の主観的な連合関係と言うだけでは、常識は満足しません。

先行現象の内に後行の現象が何らかの形で既に含まれているという、客観的な結合関係があると言うでしょう。

そして、常識は無意識的に客観的結合関係を主観的結合関係に混ぜ合わせ、因果関係においては常に現在の現象(先行現象、先行条件)の内に未来の現象(後行現象、結果)が予備的・前駆的に形成されている、と考えます。

数学においては、最初に与えられた方程式の中に、潜在的な形で無数の方程式が含まれており、それ(先行の方程式)が様々な方程式(後行の方程式)を産出(変換的に展開)していきますが、予備的形成とはそのようなイメージです。

具体的な質的差異(異質性)は感覚の産物として捨象され、その背後にある抽象的な等質的世界が本質的なものとみなされ、自然現象は、すべて数学的、機械論的な必然的因果関係(客観的結合)に還元されます。

先にも述べたように、絶対的必然性は、現在の状態を再確認する作業によって生じるものにすぎず、未来と現在の因果関係の必然性を論証するものではありません(論理学の演繹-先行の命題から後行の命題を誤りなく導出する推論作業-が絶対的に正しいのは、既知の情報を展開するだけの作業、つまり現状確認の作業にすぎないからですが、絶対的必然性もそれに似て、未だない新しい情報を付け加えるものではありません)。

デカルトやスピノザはそれを理解していたからこそ、その機械論的世界観において、同一性を維持し続ける絶対的必然性の論拠として、”神”をもちだします。

ここにおいて因果性の概念は同一性の概念に限りなく近付きます。

現代の科学も彼らと同様に、継起の諸関係を内属的関係(原因と結果の論理的必然性)へと変換することで、異質性をもたらす持続の作用を無かったものとし、因果性を根源的な同一性の下に収めようとする関心に駆られています。

その反面、因果性を客観的な必然性決定に仕立て上げようとするほど、その違和感から、反動的に持続(自由)に対する信念が強化されるという、逆説的な現象が生じます。

心理的系(持続)と物理的系(事物)の差異が強化され、自由の限定的領域がより際立って現れてきます。

しかし、未来の予備的形成には、意識により身近な、もうひとつ別の種類のものがあります。

持続において、後行の意識状態が先行の意識状態内に含まれていない継起であっても、漠然とした可能態のような形で後行の観念を事前に表象しています。

先行の観念と行動の間に、気付かれないほど微妙な媒介項があり、それは私たちの意識には精神的な努力感(sentiment de l’effort~第一章四・五節と同じ語ですが、ここでは自由の源泉となる内発的な力として扱われています)として現れます。

観念-努力-行動の進展は明確に区分することはできませんが、極めて不完全な形で未来が予備的に形成されており、必然性ではなく、ある程度未来の幅が限定された予備的な可能性の結果として、行動が生じます(あるいは生じない)。

理性による抽象化を用いない子供や未開民族が、(気まぐれが必然性と同じような重要な役割を果たす)本性の不安定な観念のうちに生きていることを考えれば、このような漠然とした予備的形成の方が、一般人の知性により近く自然なものであると言えるでしょう。[レヴィ=ストロースの頁を参照]

外的事象の継起の規則を内的事象の領域にまで拡張したのが、先に述べた第一の予備的形成ですが、この混同は逆方向にも働きます。

内的事象の継起を外的現象の継起にまで拡張し、外的事物を、内的推進力(内的努力)によって自ら変化する人格的なものとして扱います。

古代の物活論(全ての物質は生命や心を持つという考え)や、その刷新であるライプニッツのモナドです。

第一の因果性を突き詰めるとスピノザの機械論に到達するように、第二の因果性はライプニッツのモナド論(本章冒頭に述べた力動説)に到達します。

そして、古代物活論、ライプニッツ共に、因果的連関の説明のために神の力をもちだすものであり、直接的に決定論の論拠となるようなものではありません。

以上のように、因果性は相矛盾する二つの意味で捉えられています。

この二つの捉え方それぞれ単独で考えれば、人間の自由の領域を確保するという点では、一致しています。

一方は、外的事象は未来が現在の内に数学的に内属しており持続は無く、内的事象は持続においてある、という考えです。

もう一方は、外的事象も内的事象も持続において在り、未来は漠然とした可能態としての観念の形で現在にあり、自身の力(努力)によって未来が産出される、という考えです。

しかし、私たちはこの二つの因果律の相矛盾する意味を同時に捉え、混在させるよう習慣づけられています。

それが、確保されていた自由の領域を壊してしまいます。

双方を往復するうちに必然的決定の観念と相容れないはずの力の観念が混色され、自発的な力の観念は静態的な数学的必然性の色を帯びることになります。

意識が自我を直接的・無媒介的に眺めれば、自由は自明のものとして感じられますが、外的事象の知覚の際の諸形式を媒介し間接的に自我を眺めるという倒錯(混色)によって、自由は本来の居場所を失ってしまうのです。

勿論、意識の諸状態を数量化して捉えたり(第一章)、持続を空間化したり(第二章)、つまり客観化(公共化)することによって、社会的な功利的効果があったように、このような因果律の混同にも利便性があります。

自由な努力という動的観念と、必然的決定という数学的観念が混色されたとしても、不思議はありません。

自然科学が作用を「力」という語によって表したとしても、それは内的な活力や努力などとは無縁の純粋に数学的な概念であり、行為を創出する心的な力とはいかなる類似性もありません。

第七節、自由の問題の起源

これまでの考察から分かることは、「自由を定義づけることはできない」ということです。

自由を分析し解明しようとすれば、具体的で異質的な内的持続(時間)を抽象的で等質的な外的空間に還元せねばならず、活きた動的進展は遂行済みの静的事物に、つまり自由は必然に置き換えられることになります。

自由を定義付けようとする試みそのものが、決定論の承認を含んでしまっているのです。

自由に関するかぎり、どんなにふうに説明を求めても、われわれは、予期せぬことに、「時間は空間によって適正に表象することができるか?」という問いに引き戻されることになる。―それに対して、わたしは次のように答えておきたい。確かに、過ぎ去った時間については、できる。しかし、目前に流れゆく時間については、できない、と。ところで、自由な行為は、進行形の現在時間のなかに生まれるものであって、過ぎ去った過去形の時間のなかで生まれるものではない。それゆえ、自由とは、一つの事実であり、われわれが確認できるさまざまな事実のなかでも、自由以上に明白な事実はない。自由をめぐる問題のあらゆる困難、そして何よりも自由の問題そものが、内的持続に外的延長と同じ属性を見出そうとすることから、継起を同時性によって解釈しようとすることから、そして自由の観念を言語によって表現しようとすることから、生まれている。言語によっては、決して、自由を表現することはできない。(ベルクソン著、竹内信夫訳『新訳ベルクソン全集1-意識に直接与えられたものについての試論』白水社)

おわり