※見出しは、部・章・節・項・以下数字(1-1-1)の構成にしています。

第一部、超越論的原理論 第二章、超越論的論理学

序節、超越論的論理学の構想

一、論理学一般について

認識は、直観と概念という二つの源泉から成り立っており、片方だけでは認識は生じません。

直観は、表象を受け取る受容性の能力であり、概念(化)は、その表象を元にして対象を認識する自発性の能力(与えられた表象を思考によって対象と関係付ける能力)です。

[直観によって得られた表象は、未整理の漠然とした像や観念です。その不明瞭な諸表象を、知性によって一つの明確な対象の表象として居場所を与えることによって、はじめて「対象を認識する」という事態が生じます。例えば、円形の赤い物体を直観し、それを知性的に「リンゴである」と定めた瞬間に認識が成立するのであり、そのような知性の働きがなければ、直観は認識となりません。それは、対象を明確なもの(本質や定義の定まった”概念”)として把握する作業です。直観の対象が眼前から無くなったとしても、思考的・想像的にその表象を再生・再構成することが可能です。自発性の能力とは、対象を定位するという自発性と、表象を自ら再産出するという自発性の二重の意味が込められています。]

直観も概念も、経験的なもの(表象に感覚が含まれるもの)と純粋なもの(表象に感覚が含まれないもの)に分かれます。

感覚的(経験的)なものは素材(質料)でありアポステリ(後天的)に可能、純粋なものは形式でありアプリオリ(先天的)に可能なものです。

表象を受け取る能力が感性であり、(その受容した表象を素にした)表象を自ら作り出す能力が知性(悟性)です。

感性なしでは対象は与えられず、知性なしでは対象を思考することができません。

認識の為には、概念を感性化すること(概念に直観の対象を与えること)と同時に、直観を知性化すること(直観の対象を概念の下に配し明確なものとすること)が必要です。

内容なき思考は空虚であり、概念なき直観は盲目です。

知性(思考)と感覚(直観)は相即不離のものですが、その対照的な役割分担については混同してはならず、感性一般の規則についての学(感性論)と知性の規則一般についての学(論理学)を明確に区別し追究する必要があります。

[まとめると、以下のようになります。

超越論的感性論→直観を扱う→感性の形式である純粋直観(時間と空間)の探求。

超越論的論理学→概念を扱う→知性の形式である純粋概念(カテゴリー)の探求。

この二つ(直観と概念)が揃って、はじめて認識が成立します。]

前章では感性論を扱いましたが、本章では論理学を考察します。

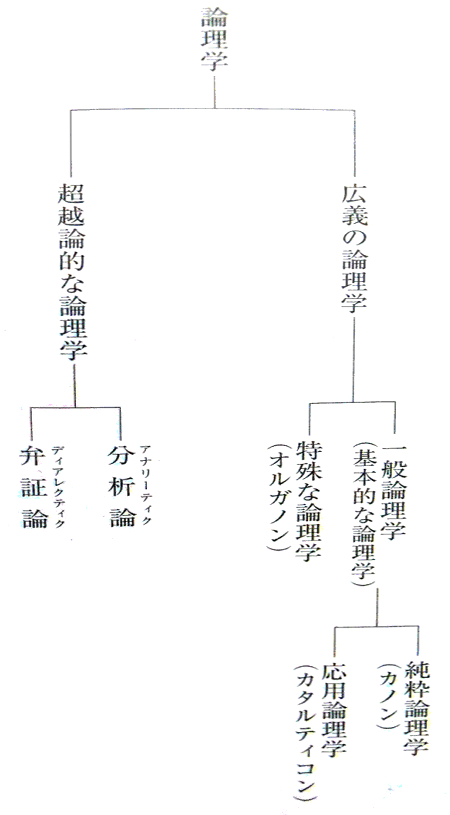

論理学は、一般的な知性についての論理学(思考のために絶対必要な基本的な規則のみを扱う)と、特殊な知性についての論理学(特定の対象を思考する際の特定の規則を扱う)に分かれます。

後者の特殊な論理学(諸学のオルガノン-思考のための道具-)は、学校の講義において諸々の学問の予備学として最初の授業で教えられるものですが、理性の発達の過程から見れば、最も最後に生じるものです(その学問分野が発達した後に規則が抽出される)。

前者の一般的な論理学は、純粋論理学と応用論理学に分かれます。

純粋論理学は、経験的(偶然的で後天的)な条件を排除した、アプリオリ(必然的で先天的)な原理(知性のカノン-規準-)を扱うものであり、理性や知性を用いる際の形式のみに関わり、内容については考察しません。

一般/純粋論理学において常に心得ておかねばならないことは、1.一般論理学であるがゆえに、知性認識における内容とその対象を無視し思考の形式のみと関わること、かつ、2.純粋論理学であるがゆえに、経験(偶然)的な原理を含まないアプリオリに確実なものであること、です。

[一般/純粋論理学は、いわゆる形式論理学のことです。形式論理学とは、内容を捨象した形式的な記号による必然的な推論の記述です。]

応用論理学は、経験(偶然)的で具体的な条件下での知性の規則を扱うものです。

特殊論理学である諸学のオルガノン(道具)でも、一般/純粋論理学である知性一般のカノン(規準)でもなく、一般/応用論理学は、普通の経験的な知性(常識)のカタルティコン(浄化するもの)にすぎません。

一般/応用論理学は、対象の内容ではなく知性の使用そのものを考察する限りでは一般的ですが、その知性の規則の考察が主観の経験的、心理学的な原理のうちにあるものであるため、応用的です。

[いわゆる応用化学の「応用」で、「実践的」という意味合いで使われています。具体的には、ヒュームのような知性の心理学的考察、現代的に言うと認知心理学的に知性の成り立ちを考察するものなどです。まとめると、以下の図のようになります。本書で扱うのは一般/純粋論理学(形式論理学)と超越論的論理学(カント的な概念の探求)のみですので、他は無視してかまいません。(下図-カント著、中山元訳『純粋理性批判』光文社、巻末解説より)]

二、超越論的論理学について

[ここで、一般/純粋論理学と、超越論的論理学の違いが述べられますが、非常に分かりにくいのでまとめます。

一般/純粋論理学は、「思考の形式のみに関わる、かつ、経験的なものを含まないアプリオリ(先天的)なもの」です。

しかし、感性論において、「経験的直観」とさらにその根底に在る「純粋直観」とに分けられたように、思考においても、「経験的思考」とさらにその根底に在る「純粋思考」に分けられるはずです。

一般/純粋論理学は、この差異を考えないため、「経験的なものを含まない」とは、経験的思考も純粋思考もどちらも纏めて放擲する、ということであり、その上で、機械的に思考の形式を記述するという作業です。

ややこしいですが、純粋論理学の「純粋」と純粋思考の「純粋」は指しているものが違うため、「純粋思考を考慮しないものが純粋論理学」という、奇妙な字面になってしまいます。

それに対し、超越論的論理学は、「思考の形式のみに関わる、かつ、(経験的思考は放擲し純粋思考は残すという意味で)経験的なものを含まない超越論的(先験的)なもの」です。

つまり、超越論的論理学とは、純粋思考に関わる思考の形式を記述するものです。

前者(純粋論理学)を先天的(アプリオリ)論理学、後者を先験的(超越論的)論理学と、対比的に言い換えることができます。

先天的(アプリオリ)な論理学とは、先に挙げた幾何学の例のように、アプリオリな論理の規則を解明するものであり、先験的(超越論的)論理学とは、先に感性論において為した超越論的解明と同じ超越論的な立場で、論理におけるアプリオリなものの成り立ち(アプリオリな論理学の成立条件)を解明するより根源的な論理学です。

先天的(アプリオリ)な認識の成り立ちそのものを批判的な立場から検討し認識するものが、先験的(超越論的)認識です。

「1+1=2」や「三角形の内角の和は2直角に等しい」や「 ((P→Q)∧P)→Q」(推論の基本形式)などの認識は、アプリオリな認識であり、そのアプリオリな認識がいかにして適用可能となっているかを(アプリオリな必然性と確実性をもって)認識するのが、超越論的認識です。

純粋論理学(いわばアプリオリな論理学)の対象が諸表象を思考する際の先天的な規則であるのに対し、超越論的論理学の対象となるのは、その先天的な思考の規則を成り立たせているより根源的な純粋思考であり、認識のレベルが異なります(いわゆるメタレベル)。

超越論的論理学とは、アプリオリ(先天的)な認識に関わる知性(判断)や理性(推論)使用の、起源や範囲や妥当性を批判的に検討し確定する学です。]

三、一般論理学の分析論と弁証論という区分について

古来から、真理とは、認識(判断)とその対象の一致であると考えられており、これは個別的な内容に関わる真理です。

[例えば、「野比家の猫は青い」という認識(判断)は、実際に野比家の猫が青ければ「真」で、青くなければ「偽」です。]

それに対し、一般/純粋論理学では、内容を無視した普遍的で必然的な規則、つまり形式的な真理を提示するだけのもので、この規則に則るものは「真」であり、反するものは「偽」です。

[ 例えば、「(PならばQ)かつP→よってQ」は形式として真ですが、「(PならばQ)かつQ→よってP」は形式として偽です。詳細は論理学の頁をご覧ください。]

一般/純粋論理学の示す真理とは、消極的な真理の条件にすぎません。

この形式的な条件をクリアした後、内容についても検討し、確認(認識と対象の現実的一致の確認)できた時、はじめて積極的な真理となります。

一般/純粋論理学は、知性と理性による認識を諸要素に分解し分析するものであるため、「分析論」と呼ぶことができます。

このような論理学は、判断のための単なるカノン(規準)にすぎませんが、まるで真を産出するオルガノン(道具)のように扱われ、真理を捏造するために用いられています。

このようなオルガノン化(つまり誤用)された一般/純粋論理学を「弁証論」と呼ぶことができます。

古代の人々は「弁証論(Dialektik)」という名称を様々な意味のものとして用いていましたが、最も代表的であったのは、ソフィスト的な技術(偽を真に見せかける詐術、まやかし)であり、彼らにとって弁証論は”仮象の論理学”にすぎないものです。

[(普遍的)形式として「真」であることと、(個別的)内容として「真」であることが揃った時、はじめてホンモノの「真」となります。(ソフィスト的)弁証論とは、形式としての「真」を全面的に押し出すことで、あたかもその主張(判断・認識)が普遍的真理であるかのように見せかける詭弁術(あるい誤謬)です。]

四、超越論的論理学の分析論と弁証論という区分について

超越論的論理学における分析論とは、先に述べた純粋な知性の諸要素を分析し、対象を思考するために不可欠な原理を解明します。

超越論的な分析論も一般的な分析論と似て、それは判断のためのカノン(規準)にすぎませんが、一般的な弁証論と同様、自身の適用範囲外に領土侵犯するオルガノン(道具)として利用されています。

超越論的弁証論とは、そのような純粋な知性の弁証論的濫用を批判する学であり、純粋な知性をソフィスト的なまやかしから保護するものです。

[一般的分析論(形式論理学)が自身の領土である形式の外へ不当に拡張されるものが「弁証論」でしたが、超越論的分析論(純粋知性の原理)が自身の領土である経験的領域(現象界)の外にまで不当に拡張される弁証論にも似た濫用を批判するものが「超越論的弁証論」です。つまり弁証論に似た詭弁による形而上学的仮象を批判するものが超越論的弁証論であるという、(同語反義的な)ややこしい名称となっています。”そこでわたしは-弁証論そのものではなく-弁証論的な仮象への批判を、弁証論と名づけて、この-超越論的な-論理学の一部に組み込んだのである。本書で弁証論というときには、このような意味であることを了解されたい(中山元訳)”]

第一節、超越論的分析論

この分析論で為すことは、アプリオリな認識を、純粋な知性の諸要素に分解し把握することです。

本節で扱う「概念」は、1.経験的概念ではなく純粋な概念、2.直観や感性ではなく思考や知性に属する概念、3.派生的あるいは合成的概念ではなく基本要素的概念であり、4.純粋知性の全領域を完全に網羅する概念区分表(カテゴリー表)を作ることのできるものです。

超越論的分析論は、純粋知性の概念(のカテゴリー)を扱う「概念の分析論」(第一項)と純粋知性の原則を扱う「原則の分析論」(第二項)に分かれます。

一項、概念の分析論

ここでいう概念の分析とは、ある与えられた概念の内容を分析するという事ではなく、知性の能力そのものを分析し、アプリオリ(先天的)な概念の可能性を明らかにする作業です。

[感性的なものの基礎的枠組み(空間と時間)を解明する作業が超越論的感性論でした。そして、感性的に得られた表諸象が、知性的にある特定の明確な対象として概念化され把握(判断)された時、認識が成立します。感性的なものに続き、今度は概念的なものの基礎的枠組み(原型的概念、概念の可能性)を明らかにする作業です。]

1、すべての純粋知性概念を発見する方法について

1-1、知性の論理的使用について

認識には、直観による認識(感覚的な認識)と概念による認識(「何であるか」が概念的に明確に判断された強い認識)があります。

前者は触発に基く受動的なもので、後者は機能に基く能動的なものです。

この機能とは、種々の諸表象を一つの共通の表象の下に統一する働きのことです。

直観による認識は、対象の直接的な表象ですが、概念による認識(判断)は、間接的な表象(対象の表象の表象)です。

先ず、対象と直接関わる表象が存在し、その上位に、様々な無数の直接的表象をその下に収める高次の表象(つまり概念)が存在しています。

そして、この高次の表象(概念的表象)が、対象を認識(判断)する際に用いられます。

[例えば、私は感性的直観によって、ある赤く丸い物体の表象、黄色く丸い物体の表象、青く丸い物体の表象を得、それら複数の直観的表象を「リンゴ」という高次の統一的な概念的表象の下に収めることで、「これはリンゴである」という判断(明瞭な概念的認識)が成立します。個々の具体的表象を一つの一般的表象に統一的にまとめあげる概念化の作業です。]

知性とは「判断をくだす能力」であり、その際の思考の働きは「概念による認識」行為です(概念を用いて判断をくだす認識)。

概念は、その下に多数の(直接的に対象と関わる)表象を収める形でそれらと関係付けられているため、(可能な)判断の述語となります。

[例えば、「物体」という概念の下には、木や土や金属などの無数の表象が収められ、関係付けられているため、「木は物体である」「すべての金属は物体である」というように、判断の述語となります。概念とは判断「~である(述語)」の可能性を規定するものなのです。]

したがって、判断における統一(つまり概念)の機能を区分(カテゴリー)的に完全に列挙することができれば、知性の働きの全容を解明することができます。

[杉や桜や梅などの直観的(経験的)表象から、異なる点を捨象し共通する点を抽出した高次の表象が「木」という概念(経験的概念)です。このような経験的概念を辞書的に網羅し体系的に分類しまとめても、単なる百科事典的な世界の記述にすぎず、知性の能力の解明とはなりません。概念(=判断の述語)そのものの基本構造(予め用意されている枠組み)を分析し、先天的に規定されている概念の可能性を明らかにすることで、同時に知性の能力を分析することになります。判断表(次にある図)とカテゴリー表(次の次にある図)が似たものであるのは、そのためです。つまり、純粋概念のカテゴリー表(次の次の図)を制作するために、先に判断を分析した表(次の図)を作る必要があります。先天的な概念の可能性(いわば概念の骨組みであるプレ概念)が「純粋概念」であり、第一節冒頭で述べられた四つの概念の条件は、この純粋概念の事を述べています。]

1-2、判断における知性の論理的機能について

判断の内容を捨象し、形式のみを抽出すると、以下のような表にまとめられます。

【判断表】

一、判断の量~全称判断「すべてのSはPである」、特称判断「或る(いくつかの)SはPである」、単称判断「或る一つのSはPである」

二、判断の質~肯定判断「SはPである」、否定判断「SはPでない」、無限判断「Sは非Pである」

三、判断の関係~定言判断「SはPである」、仮言判断「SはPであるならば、QはRである」、選言判断「SはPまたはQまたはRのいずれかである」

四、判断の様態~蓋然判断「SはPである(可能的に)」、実然判断「SはPである(現実的に)」、確然判断「SはPである(必然的に)」

・判断の量についての補足

一般/純粋論理学(既存の形式論理学)では全称判断と単称判断は内容的に等しくなるため区別されませんが、超越論的論理学においては形式そのものを主題としているため、全称(すべて)と単称(ひとつ)という量の形式的相異は本質的な違いであり無視することはできません。

・判断の質についての補足

一般/純粋論理学では、無限判断を肯定判断に含むものとして扱いますが、超越論的論理学においては無限判断を独立して扱います。

無限判断は、否定的述語を用いて論理的に肯定するという、質の異なる判断であり、認識そのものが変化します。

[無限判断とは「Sは<非P>である」というように、形式的には肯定、内容的には否定となる判断です。形式論理学的には「SはPでない」と同値になり、形式的にも内容的にも無限判断は他の判断の一部として吸収されるため、独立して扱われません。無限判断は、主語が「何でないか」を語るだけで無数(無限)の述語を作る不定的なものであるため、「無限」と形容されています(無限=不定の意)。いかなる意図でカントが否定判断「SはPでない」と無限判断「Sは非Pである」を分けたかは諸説あり、私には決定できませんが、重要な問題であることに違いはありません。石川文康著『カント第三の思考-法廷モデルと無限判断』名古屋大学出版会、石川求著『カントと無限判断の世界』法政大学出版局、の二冊が代表的かつ対照的なもので参考になります。]

・判断の関係についての補足

定言判断(SはPである)は「主語と述語の関係」であり、上述の量や性質に関わるものです。

仮言判断(SはPである、ならば、QはRである)は「根拠と帰結の関係」であり、二つの命題の因果的関係についての判断です。

選言判断(SはPまたはQまたはRのいずれかである)は「区分とその相互関係」であり、二つ以上の命題同士が区分的に対立しながら相互関係的に全体を満たしている状態です。

例えば、「世界は、偶然または内的必然または外的原因のいずれかによって存在する」という選言判断は、諸命題(個々の区分)が対立的に排除し合いながら、同時に全体を満たす構成部分として相互関係にあり、全体としては真の認識を規定するものとなっています。

・判断の様態についての補足

様態(様相)判断は、判断の内容(量、質、関係)ではなく繋辞(主語と述語を繋ぐ品詞、日本語の「~である」や英語のbe動詞など)がどのような様態をとるかという違いに基くものです。

蓋然的判断「SはPである(ことは可能である)」は、論理的可能性を述べ、実然的判断「SはPである(ことは現実である)」は、その可能性から一歩進んだ論理的現実性を述べ、確然的判断「SはPである(ことは必然である)」は、その現実性からさらに一歩進んだアプリオリな論理的必然性を述べるもので、段階的により強く知性と結びつき一体化していきます。

この判断の三つの様態は、思考一般の三つの契機(可能性=知性の機能、現実性=判断力の機能、必然性=理性の機能、~詳細は後述)と言えます。

[カントは様態判断の相異を「思考一般との関係における繋辞(である)の価値」の違いであると述べており、三つの様態の相異は推論の中でのその判断の”役割”をさすものにすぎず、繋辞の字面(例:である、でありうる、であらねばならない)とは直接的な関係はありません。したがって、仮言判断と選言判断はすべて蓋然(可能)判断であるとカントは述べます。例えば「完全な正義がある、ならば、悪は罰せられる」という仮言判断の前件「完全な正義がある」は、字面としては実然的命題に見えますが、役割としては仮定的な蓋然性(可能性)にすぎず、この複合命題は蓋然判断となります。この仮言判断を実然判断と捉えれば誤謬が生じますが、蓋然判断と捉えれば真理認識の為の重要な前提となります。]

1-3、純粋知性概念、即ちカテゴリーについて

空間と時間というアプリオリな形式において直観は多様性を付与され、心に受容されます。

そして、感性的直観によって受動的に与えられたこの多様なものを、思考の能動性(自発性)が通覧し、受け入れ、結合することによって、”認識”が形成されます。

この働きを「総合」と名付けます。

諸表象の結合によって、多様なものを一つの概念的認識の内容として把握する働きです。

この多様なもの(概念的認識の内容となるもの)が、経験的なものではなく、アプリオリなもの(幾何学のように空間と時間という感性の形式に直結する多様性)である場合は、「純粋な総合」と呼びます。

心のうちにある表象の分析に先行しこのような総合があり、分析後の内容(多様なもの)が予め準備されているのです。

つまり、いかなる概念も”内容の面から言えば”、分析的に生じることはありません。

[ここで述べられるのは純粋な総合のみですが、純粋でない経験的なものの総合の場合でも仕組みは同じです。純粋知性概念を取り出すのに適しているため、不純物(経験的なもの)を除いた総合(純粋総合)を、考察しているだけです。]

総合そのものは、後に考察する「構想力(想像力)」の機能によるものであり、これ(総合されたもの)を概念(概念的判断)として仕上げるのが知性の働きです。

第一に、純粋な直観(時間と空間の形式)において多様なもの(諸表象)が与えられ、第二に、構想力がこの多様なもののまとまりを作り(総合)、第三に、知性が純粋知性概念(カテゴリー)によってこの多様なものの総合に必然性と統一性(総合を統一するという意味で「総合的統一」あるいは「総合の統一」と呼ばれる)を与え、「概念」と成ります。

[分かりにくいので、長くなりますが具体例で解説します。

先ず、感性的直観によって、草原、牛、柵、桶、人、石、青空、太陽などの多様な諸表象を得ます。

次いで、想像力(構想力)によって、これら諸表象から幾つか(草原、牛、柵、桶、人)を取り上げて”総合”し、そのまとまりを元に「牧場」という概念を形成します。

この総合された諸表象が概念の内容となり、今度はこの「牧場」という概念を”分析”する段になると、この内容が分解的に展開され、「草原、牛、柵、桶、人」などが開示されます。

しかし、これではまだ「純粋悟性概念(カテゴリー)」の働きがハッキリしません。

例えば、牧場に、太陽に照らされて温かくなった石があったとします。

感性的直観によって得られた太陽と石の表象を想像力(構想力)によって総合し、「太陽が石を照らすと、石は温かくなる」という雑なまとまり(単なる知覚的で主観的なゆるい判断)を形成します。

次いで、この単純な知覚的判断(さしあたっての雑な判断)に「純粋知性概念(カテゴリー)」を適用すること(この事例では原因のカテゴリー)によって、「太陽”が”石を温める」というように、経験的で客観的な判断が形成されます。

想像力(構想力)は、主観的な雑な連想的まとまりを形成するだけであり、それを客観的な経験へと変換するのが「純粋知性概念(カテゴリー)」の働きです。

ここまできて、ようやく認識は明確な概念的把握である「経験的判断」と成ります。

「石に触れると暖かい」は単なる知覚であり、「石が温かい」は経験です。

偶然的で雑多な総合である”知覚”判断(判断に先駆けて生じる漠然としたプレ判断)が、概念的に規律を与えられ必然的で統一的な総合になったものが”経験”判断です。

喩えるなら、単語のみ知っており文法を知らない話者の語り(雑な単語のまとまり)を、文法(共通の規則)に従い客観的に通じる語りへと変換する働きです。

先の「草原、牛、柵、桶、人」という表象のまとまりが「牧場」という概念となる際、それら諸表象(内容)および概念の関係性に明確な規則と統一性がなければなりません。

例えば、牧場という概念の本質は「人が柵に囲まれた草原の中で牛を飼い桶に乳を搾る場所」というように諸表象が明確な関係性をもっており、子供のおもちゃ箱の中のような単なる雑多なまとまりではありません。

概念の内容物のあらゆる表象が明確な関係性をもった主語-述語関係(カテゴリーに則した判断)によって結びつけられています(草は牛の食糧である、牛が草を食べるなら牛乳が出る、桶は牛乳を容れる物である、牛乳は人の飲料である・・・)。

想像力は、知覚の主観的で雑多なまとまりを作るだけで、明確な客観的関係性は「純粋知性概念(カテゴリー)」によって作られます。

そして、このカテゴリーは、感性の形式(空間・時間)と同様、純粋(非経験的)で、アプリオリ(先天的)で、超越論的なもの(認識の仕組みの条件となるもの)です。

太陽の光の表象と温かい石の表象から「太陽が石を温めた」という判断が生じる際の規則である「原因(カテゴリーのひとつ)」という要素そのものは、経験的には決して得られないものであり、先天的に人間の心に備わっているものとしか考えようがないのです。

ちなみに、この石の温かさの例は、『プロレゴメナ』というカント自身による純粋理性批判の入門書のようなもので挙げられたものですが、カントは先の感性論において「温かい」とか「甘い」とかいうものは厳密に言うと経験的なものではなく、単なる主観的な内的変化にすぎないと言いながら、この例においては経験的なものとして扱っています。ただの手違いか、ここに重要な意味が隠れているのかは不明です。]

知性は、純粋知性概念(カテゴリー)によって、統一性ある判断を可能にし、判断の論理的形式を成立させると同時に、直観された諸表象に統一性と内容(超越論的形式に基く)を付与します。

この純粋知性概念を、アリストテレスに倣って「カテゴリー」と名付け、先ほどの判断表を基にして概念の機能別に区分した表を作ります。

[なぜ判断表を基にカテゴリー表を作るかは、一項1-1第二段落をご参照ください。]

アリストテレスと意図は同じですが、カテゴリーの内容は異なります。

[アリストテレスの『形而上学』の頁を参照]

【カテゴリー表】

一、量のカテゴリー~単一性、数多性、全体性

二、質のカテゴリー~実在性、否定性、制限性

三、関係のカテゴリー~実体性と付属性(実体と偶有の関係)、原因性と依存性(原因と結果の関係)、相互性(能動者と受動者の相互作用の関係)

四、様態のカテゴリー~可能性と不可能性、現実存在と非存在、必然性と偶然性

この表は、知性がアプリオリに内に含む、根源的で純粋な概念の一覧です。

知性が純粋概念を有することをもって、純粋知性と呼ばれます。

知性はこの純粋概念をもつがゆえに、直観した表象の多様を理解でき、その対象である客体について思考することができます。

純粋概念の分類表は、判断の機能に基き体系的に制作されたものです。

運任せで収集した無数の概念を帰納的にまとめたものではありません。

概念の完全枚挙(収集)は不可能であり、帰納的にまとめられたその概念区分の根拠は曖昧なままで、偶然なものに留まります。

聡明なアリストテレスがまとめたカテゴリー(範疇、存在するものを述定する根本的な述語の形式)は、この偶然性のゆえに不完全です。

[判断は「~である(述語)」という述定(述語付け)の働きであるため、可能な判断を考察することによって、可能な範疇(述語の基本形式)が明らかになります。アリストテレスは”内容”となる述語を集めて範疇の表を作ろうとしましたが、カントは”形式”の方に注目し表を作ります(いわゆる形式主義)。例えば、世界中(全宇宙)の無数にある色(内容)を収集するより、視覚(眼球と脳)の機能(形式)を調べ、すべての可能な色の体系を作った方が、必然的で完全なものとなります。]

純粋で根本的な概念(カテゴリー、根本的な述語)を得た後に、その下位の派生的概念(準カテゴリー、派生的な述語)を加え、純粋知性の系図をより網羅的な完全性をもった体系とすることも出来ます。

しかし、本書の目的からして、必要なのは原理としての完全性であるため、ここでは派生的概念については考察しません。

[カントがここで具体的に挙げる派生的述語は次のようなものです。

因果性→力・作用(能動)・受動

相互性→現存・抵抗

様態→生成・消滅・変化

(矢印左側が根本概念、矢印右側が派生概念)]

以下に、カテゴリー表についての註を示します。

註一…量と質は、直観(純粋・経験問わず)の対象に関わるもので、数学的なカテゴリーです。関係と様相は、対象の存在の関係(対象同士あるいは知性と対象の相互関係における存在の仕方)で、力学的なカテゴリーです。

註二…通常、根本的な概念区分は二分割になるはずですが、この表においてはどのカテゴリーも、正確に三つあります。

これは、第三のカテゴリーが、一と二の結合したものであるためです。

「単一性」と「数多性」で「全体(総体)性」、「実在性」と「否定性」で「制限性」、「実体性」と「因果性」で「相互性」、「可能性」と「存在性」で「必然性」です。

結合された三番目のカテゴリーは、決して派生的概念ではありません。

なぜなら、三番目の概念を生み出すには、一番目と二番目の概念を生み出すのとは別の特別な知性の働きを必要とするからです。

[概念も厳密に分割すれば、二分割のツリー構造として表現されます。例えば物体は、気体・液体・固体の三分割だと思われるかもしれませんが、厳密に言うと流体と個体の二分割、流体の下位概念としての気体と液体です。ですから、「全体(総体)性」は「数多性」の下位概念(派生概念)ではないのかと、単純に考えてしまいますが、よく考えると「全体性」は「単一性」にも「数多性」にも回収できない、まったく別の概念であることが分かります。]

註三…カテゴリー表は先の判断表と対応していますが、「選言判断」と「相互性カテゴリー」の対応だけ、あまり明確でないため、次の点を理解する必要があります。選言判断の選言肢は従属関係でなく並存関係にあり、相互的に規定し合うもの(つまり相互性)だということです。

[カントの言う選言とは、現在の論理学で言う排他的論理和であり、日の丸の旗の赤い部分は白い部分と並存的な関係にあり、選言的で明確な排他性と相互性をもっています。]

2、純粋知性概念の演繹について

2-1、無題

2-1-1、超越論的演繹一般の原理について

法学においては、きちんと事実問題と権利問題を分別した上で両方の証明を為し、権利の証明の方を「演繹」と呼び、権限を明確にします(権限を明確にするということは同時に越権も明確になる)。

[ここで言う「演繹」は、「帰納と演繹」という論理学的な語としてではなく、当時のドイツの法学用語として用いられています。法学的「演繹(Deduktion)」とは、「事実問題(quid facti)に対する「権利問題(quid iuris)」の証明の作業を意味しています。ある訴えが、事実としてどうか(事実問題)ではなく、法的権利として正当性をもっているかどうか(権利問題)を明らかにし、権利の根拠(正当性)を示すと同時に越権(不当性)を戒めるものです。事実問題的証明は経験的証明に、権利問題的証明(演繹)は超越論的証明(演繹)に対応しています。]

それに比べ、私たちが概念を扱う際、すべて経験的に証明できると考えており、ろくに演繹(正当性の有無の確認作業)もせず、自分勝手に意味や意義を与えています。

「幸福」や「運命」といった、経験的にはその使用の正当性の根拠を示すことの難しい概念であっても、越権的(不当)に濫用しているのです。

したがって、経験から独立したアプリオリで純粋な概念(純粋知性概念のこと)を用いる際には、その使用の正当性(権利)の証明が必要です。

当然、この概念は経験的には証明不可能なものであるため、その成り立ち(そもそもの仕組み、原理)から(つまり超越論的記述によって)正当性を証明するほかなく、それを「超越論的演繹」と名付けます。

「経験的演繹(経験的概念を用いる際の根拠の証明)」は、経験を調べ、その概念がどのように獲得されたかを示すものであり、超越論的演繹のように概念の合法性からではなく、事実的証拠によって根拠を示すにすぎません。

[経験的概念は事実問題の証明と同様、経験的事実を集めることによって、その使用の正当性を主張するものです。それに対し、経験的でない概念は法的権利問題の証明(演繹)と同様、その成り立ち(原理)を開示することによって、その使用の正当性を”法的(原理的)に”主張するものです。ですから厳密には「経験的演繹」と言うべきではなく「経験的証明」とでも言うべき所です。「演繹」と言ってしまうと、原理的根拠付けという意味になってしまい、「経験的」という語と矛盾を生じさせます。カント自身、後で、事実問題に関わる経験的演繹は「演繹」ではなく「説明」にすぎないと述べます。以上、わかりやすくまとめると、「現実の事実としてそうなっているからそうなんだ」というのが事実問題的証明、「原理から考えればそうなるからそうなんだ」というのが権利問題的証明(演繹)です。アプリオリな概念は事実問題的証明が通用しないから、権利問題的に証明(演繹)しましょう、という話です。]

感性の形式(空間・時間)や知性の形式(カテゴリー)といったアプリオリ(先天的)なものには、経験的(後天的)な根拠の証明ではなく、そもそもの原理から証す超越論的な根拠の証明(演繹)が必要です。

経験のうちに求められるものは、概念の生成を可能とする原理ではなく、きっかけとしての原因(機会因)のみです。

感覚能力に或る印象(認識の素材)がきっかけ(機会因)として与えられると、認識能力が作動し、純粋直観(空間・時間)と純粋思考(カテゴリー)を内的源泉とする形式によって素材(質料)に明確な秩序が与えられ、個々の知覚は概念へと進展し、ここに”経験”が成立します。

先の感性論において、超越論的演繹によって空間と時間の概念の客観的妥当性をアプリオリに解明しました。

それは、空間と時間というアプリオリで純粋な直観が、現象としての対象を可能とする形式的条件となり、この直観における総合の客観的妥当性を支えているというものです。

感覚の領域は直観と直接関わるものであり、その明証性も直観において直接的に得られる(というより与えられる)ものでした。

しかし、カテゴリーは、直観(現象-対象が現れる)の条件ではなく、別に知性の機能なしでも現象は直観に与えられえます。

ここに、感性の領域では生じなかった困難が発生します。

「思考の主観的条件は、いかにして客観的妥当性をもつのか」、つまり、思考の主観的条件はどのようにして対象のすべての認識の可能性の条件と成るのか、という問題です。

感覚的な直観の対象が、感性の形式的条件(空間・時間)に必ず従うというのは、実際に対象がそれ以外の仕方では現れないので、明確です。

しかし、対象が知性能力の為す総合的統一(総合の統一)の条件(カテゴリー)に必ず従うとは、明確には言えません。

例えば、原因という概念(カテゴリー)による総合の場合、その研究者は、経験的事例の規則性をもって、それが客観的妥当性の端緒であると主張します。

しかし、それは、「多くの事例においてこのような規則が見られる」という”通例”を語るにすぎず、必然性を主張できるようなものではありません。

経験的事例からの帰納によって得られた総合の規則は、比較的普遍に近いという類のものであり、ある程度広い範囲に適用可能なものにすぎず、純粋知性概念とはまったく別種の性格のものです。

純粋知性概念(カテゴリー)による総合には、経験的には表現できないある種の威厳があります。

2-1-2、カテゴリーの超越論的演繹への移行

心のうちで総合された表象と対象が一致するのは、対象が表象を可能にするか、表象が対象を可能にするか、のいずれかの場合です。

前者は経験的(後天的)なもので、表象と対象の関係は偶然的で必然性はなく、アプリオリ(先天的)な表象は不可能です。

後者はアプリオリなものですが、それは表象が対象をアプリオリに規定し、「対象として認識することを可能にする」ということであり、「心のうちの表象そのものが対象の”存在”を作り出す」ということではありません。

対象の認識には、感性による「直観」と知性による「概念」が必要です。

直観によって現象(としての対象)が与えられ、概念によって直観に与えられたものに対応する明確な対象(概念としての対象)が思考されます。

感性による直観においては、人間のうちに在るアプリオリな直観の形式(空間と時間)を基盤にしてのみ、現象(としての対象)が現れるため、その関係は必然的つながりを持っています(つまり「表象が対象を可能にする」)。

そうすると、知性による概念においても、アプリオリな概念の形式のようなものが在り、それが対象に先行する基盤となって必然的つながりをもたせている(つまり「表象が対象を可能にする」)のではないかという問いが生じます。

経験の客観性は、このような概念を前提としなければ成立しないでしょう。

すべての経験において常に対象の概念が含まれているため、対象一般の諸概念(全ての対象を規定し対象たらしめる純粋な概念)は、アプリオリな基盤として、経験的認識を成り立たせる条件と成ります。

以上をふまえると、アプリオリな概念(カテゴリー)の客観的妥当性を証明するためには、カテゴリーによってのみ経験(の対象)が可能となっていることを明らかにしなければなりません。

概念の超越論的演繹の目指すことは、すべての経験を可能とするアプリオリな条件、客観的な基盤としての純粋概念(カテゴリー)の存在を認識することです。

2-2、純粋知性概念の超越論的演繹[二版]

2-2-1、結合一般の可能性について

受動的な感覚能力は、触発を契機とした感覚的直観によって多様なもの(諸表象)を心のうちにもたらすにすぎず、多様なものの結合という自発的働きは、感性ではなく知性の能力によるものです。

直観的諸表象の結合か、諸概念の結合かを問わず、このような結合の働きを「総合」と名付けます。

客体のもとに何らかの内容を分析的に見出せるのは、この総合が認識に先立ってその内容となるものを結び付けているからです。

「総合」の反対である分解、すなわち「分析」は、常に知性による総合を前提としています。

したがって、”結合そのもの”の表象だけは、客体のうちに見出すことはできません。

それは結合が主観自身のうちにのみある知性の自己活動だからです。

この結合の働きは、多様なものの総合的統一(総合の統一)であるため、「結合」という概念には、「多様なもの」と「総合」という概念だけでなく「統一」という概念も含まれています。

統一が結合という概念を可能にするのであり、統一は結合に先立つアプリオリなものです。

2-2-2、統覚(自己統合の意識)の根源的で総合的な統一について

私が心(頭)の中で思うすべての表象には、「私は考える」という可能性が伴うのでなければなりません。

そうでなければ、私が考えることのできないものが心(頭)の中にあるという矛盾が生じ、仮にあったとしても無に等しいものとなるでしょう。

受動的に直観に与えられた多様なもの(諸表象)は、同時に同じ主観において自発的な「私は考える」という可能性と必然的に関係付けられています。

これを、感性に属する経験的な統覚と区別するために「純粋統覚」あるいは「根源的統覚」と名付けます。

あらゆる表象に伴いながら(かつ自身は伴われることのない)、私のすべての意識において同一的に通底する、「私は考える」という可能性においてある自己意識です。

[通俗的な反省的自己意識と考えられたデカルト的なコギト「われ考える故にわれ在り」は、経験的レベルの自己意識ですが、カント的なコギトは超越論的レベルの自己意識です。乱暴に言うと「超越論的」は「可能性の条件的」を意味しており、自己(デカルト的コギト)の表象を可能にしている条件としての自己(カント的コギト)という、さらに一段深いレベルから語っています。]

この統覚(以後、「統覚」は根源的統覚を指します)による統一を「超越論的統一」と名付けます。

このような統一が、多様な表象が”私の表象”として、ひとつの共通の場(自己意識)に共存しうる可能性を生じさせ、一貫的同一性(私ひいては対象の同一性)が成立します。

バラバラな表象を同一の場において結合できるからこそ、意識の同一性(いわゆる自己同一性)が可能となり、これらの表象を通して、人間は自己の意識の同一性そのものを思い描くことができるのです。

直観に与えられた多様なすべての表象を同一の自己意識のうちに統一できるからこそ、「私」や「私の表象」が可能となるのです。

これがなければ、私に与えられた多様な表象と同じ数だけの多様な異なる自己が存在するという事態になります。

統覚の根源的な総合的統一に拠って、直観に与えられた多様の各々において同一の自己を意識し、多様の一つ一つを”私の表象”とすることができ、その多様な私の表象が、反照的に「自己」という一つの表象を形成するのです。

統一がなければ、自己の同一性を考えることすらできません。

統覚は私のすべての思考に先行するアプリオリなものであり、統覚の同一性の根拠は、多様なものが総合的に統一されることにあります。

そして、このような結合は知性のみが為せることであり、知性とは、アプリオリに結合する能力、与えられた多様な表象を統覚(自己統合の意識)の統一へともたらす能力です。

この統覚の統一という原理が、人間の全認識の最高原理なのであり、この能力は当に知性そのものです。

2-2-3、統覚の総合的統一は知性使用の最高原理

感性に関する最高原則は、直観のすべての多様が空間と時間という形式的な条件に従うということで、知性に関する最高原則は、直観のすべての多様が統覚の根源的で総合的な統一に従うということです。

直観の表象(多様なもの)は、受動的に与えられるという意味では前者の原則に、意識において能動的に結合されうるという意味では後者の原則に従います。

一般的に言えば、知性は認識するための能力です。

認識とは、与えられた諸表象と客体の間に一定の関係をもたせることです。

客体とは、その客体の概念において、直観のうちに与えられた多様なものが結合されたもののことです。

そして、このような表象の結合の為には意識の統一が必要です。

したがって、意識の統一性こそが、単なる表象を認識へと進展させるものであり、認識における表象の客観的妥当性を保証するものなのです。

感性的な形式は未だ認識ではなく、認識を可能とするための直観の多様を与えるにすぎません。

統覚の総合的統一が、認識のための第一の純粋な原理です。

例えば、空間において一本の線を認識するためには、線を引くという行為過程のすべての多様を、知性が統一的に結合させることが必要です。

この統一は同時に意識の統一でもあり、ここに客体と私が連繋的に生じることで、単なる直観は「私にとっての客体」と成り、「主観が或る客体を観る(つまり認識)」ということが成立します。

総合的統一は、すべての認識の客観的(つまり必然的)な条件です。

このような条件(根源的統覚)の一般的な表現が「私は考える」ということであり、あらゆる表象はこの条件を伴わなければならないということです。

勿論、このような原理は、感性(直観)と知性の働きが明確に分かれている人間の知性において在るものにすぎず、一般的なものではありません。

例えば、直観と知性が融合している存在者や、時間と空間とは別種の直観を有する存在者の知性などについては、何も分かりません。

2-2-4、自己意識の客観的統一とは何か

統覚の超越論的統一とは、(客観的妥当性をもつ感性の純粋形式に従う)直観に与えられた多様なものを、(客観的妥当性をもつ純粋知性概念に従う)知性の純粋な総合によって、それ(多様=諸表象)を客体の概念において必然的に結び付ける客観的統一です。

これに対し、意識の主観的統一とは、内的感覚の限定にすぎず、個々人の連想(観念連合)による偶然的で経験的な、主観的妥当性をもつだけの結合にすぎません。

[例えば、「月は丸い(丸いものである)」という”判断”は、前者の客観的統一であり、「月は青い(青いものだと感じる)」という”想念”は、後者の主観的統一です。]

2-2-5、判断の論理的形式は、判断に含まれている概念の客観的統一のうちから生ずる

論理学者は、「判断」を、主語と述語という二つの概念の間の関係である、と主張します。

しかし、それは定言判断にのみ言えることにすぎず、選言判断や仮言判断は、概念間の関係ではなく、判断そのものの関係です。

のみならず、彼らの説明では、この”関係”の本質については何も分かりません。

判断とは、認識に統覚の客観的統一をもたらすものにほかなりません。

判断の繋辞「~である」は、与えられた諸表象と根源的統覚との関係を表すものであり、それは諸表象の必然的統一を示しています。

「~である」の存在によって、主観的統一と客観的統一を区別することができます。

「物体を持つと重さを感じる」は、連想によって関係付けられた主観的に妥当するものにすぎませんが、「物体は重さをもつもの”である”」は、統覚によって必然的に関係付けられた客観的に妥当するものです。

勿論、「物体は重さをもつものである」は、経験的・偶然的判断にすぎず、これらの表象同士が相互に必然的関係をもつわけではありませんが、判断の繋辞「~である」によって、統覚の統一による必然的結び付きをもつことになります。

[いわば、その判断内容の真偽に関わらない形式的な必然性をもつということです。最初に、命題とは判断の文であり、判断とは「真・偽」を問えることを本質とする主張であると述べました。「~と感じる」「~と思う」ではなく「~である」という断定的主張によって、はじめてそれは主観的主張ではなく、客観に向けて主張された客観的主張(客観的判断)となり、真偽を問う事の可能な命題となります。]

2-2-6、カテゴリーは直観の多様をひとつの意識のうちにまとめることのできるための唯一の条件

感覚的直観に与えられた多様は、必然的に統覚の根源的な総合的統一に属します。

判断の論理的機能とは、多様(その表象が直観であれ概念であれ)を統覚のもとで統一するはたらきです。

経験的に直観に与えられた多様なものは、この判断の論理的な機能に規定された上で、意識一般(客観的で普遍的な意識)にもたらされるのであり、この判断機能こそが「カテゴリー」です。。

つまり、直観に与えられた多様は、必然的にカテゴリーに属すると言えます。

2-2-7、註

私が「私の直観」と呼ぶような直観に含まれる多様は、知性の総合の働き(カテゴリーに基く)によって、自己意識の必然的統一に属するものとして思い描かれます。

対象が与えられるのは直観によってですが、この直観はつねに多様の総合として統一されたものとして思い描かれており、すでに統覚との関係が含まれています。

経験的な直観が、アプリオリで純粋な感性的直観(時間と空間)に従うのと同様、経験的な意識もアプリオリで純粋な自己意識に従います。

“純粋知性概念の演繹”は、すでに始まっています。

カテゴリー(純粋知性概念)は感性とは独立して、知性において生ずる為、多様なものが経験的直観に与えられる仕方は無視し、知性がカテゴリーを介して直観を統一する仕方の方に集中しなければなりません。

知性は、他(客体)から受動的に与えられた多様(素材)を総合的に統一する(秩序付ける)だけであり、知性だけでは何も認識できません。

直観即知性である神的知性と異なり、不完全な人間の知性は、カテゴリーを介してしか、統覚の統一をアプリオリに実現することができないという特性をもっています。

人間という知的存在にとって、感性の直観形式が何故に空間と時間なのか、知性がなぜこのような判断の機能をもつかは、決して説明できるものではありません。

2-2-8、カテゴリーは経験の対象に適用されるのみで、その他の用途はない

対象を”思考すること”と”認識すること”は、異なります。

認識は、直観と概念の二つの要件によって成り、直観によって与えられた(素材としての曖昧な)対象を、概念によって(秩序付けられ明確化された)確固とした対象として思考されます。

[直観(内容)を欠いた概念(思考)は空っぽで、概念(思考)を欠いた直観(内容)は無秩序で盲目的なものとなります。直観と概念が揃ってはじめて認識が成立します。]

人間にとって可能な直観は、すべて感覚的(感性的)なものであり、知性はこの感覚能力に与えられた対象に関係付けられなければ、何も認識できません。

感覚的直観は、純粋な直観(空間と時間)か経験的な直観かであり、経験的直観は空間と時間の中においてのみ現実的なものとして示されるものです。

純粋な直観において、対象についてのアプリオリな認識(数学的認識)を得ることができますが、それはあくまで対象の”形式”だけの認識であり、正確には認識といえるものではありません。

認識が成り立つには、この感性の形式に従う”物”としての対象が存在するということを必要とします。

そして、この形式(空間・時間)に従う物は、知覚(感覚内容をもつ表象)、即ち経験的表象によってしか与えられません。

私たちが物を認識するためは、アプリオリな直観を介した純粋知性概念(カテゴリー)が、経験的な直観に適用可能でなければなりません。

これは、純粋知性概念がアプリオリな直観のみに適用される(数学)場合においても変わりません。

即ち、カテゴリーは経験的な認識を可能にするためだけのものです。

この経験的認識を「経験」と呼びます。

[カントの言う「経験」は、客観的な対象認識のことをさし、主観的な経験は、経験として扱われません。]

2-2-9、無題

これ(上述の内容)は、純粋知性概念の使用の限界を規定するものです。

空間と時間は、人間に対象が与えられる可能性の条件であり、この条件に基づく対象(感覚的・経験的対象)の外部にあるものは、いかなる現実性ももちません。

純粋知性概念は、このような制限をもちませんが、それが感覚的(経験的)直観に対してのみ適用されるものである限り、概念も感覚的直観を超えた外部にまで拡張して適用したとしても、可能性すら判断できない空虚な客体の概念が得られるだけです。

感覚的で経験的な直観のみが、純粋知性概念を機能させ、統覚による総合的統一(つまり対象の認識)を実現し、概念に意義と意味を与えることができます。

もし、人間に感覚的でない非感性的な直観が与えられたとすれば、その客体は、広がりを持た無いもの、無時間的なもの、変化無きもの、というように、その客体の直観が「何で無いか」を指摘するだけで「何で在るか」を述べるものではなく、内容が特定されない不定的なものであり、それは対象の認識とは言えません。

感性的直観の外部の直観が与えられたとしても、その直観には、客体の存在の可能性をもたらす純粋知性概念が適用されないため、人間にとってそれは何ものでもありません。

2-2-10、感覚能力の諸対象にカテゴリーを適用することについて

感性的直観の多様の必然的な総合を「形象的総合」と名付け、直観一般の多様が単なるカテゴリーによって思考されるだけの総合を「知性的総合」と名付け、区別します。

共に超越論的な総合であり、アプリオリな認識の可能性を基礎づけます。

形象的総合は、想像力(構想力)によって為されるため、「想像力の超越論的総合」と言えます。

想像力とは、対象が現前していなくても、直観において表象する能力です。

[ここで、感性と知性の間に想像力(構想力)という媒介項が追加されます。それに伴い、これまでの「総合」は細分化され、想像力による形象的総合と知性による知性的総合の二重構造として述べられます。]

想像力は感性に属し、知性の概念に適応する直観を与えます。

しかし、想像力は、受動的な感性と異なり自発的な働きであり、感性をアプリオリに規定します。

想像力は、カテゴリーに適合する形で直観を総合(形象的総合)するのです。

この総合は、知性が感性に及ぼす最初の働きであり、知性の適用の根拠となるものです。

[想像力は感性に属しながら知性の働きでもある中間的な媒介として、両者をつなぐものです。]

このような自発的想像力を「産出的想像力」と名付け、「再生的想像力」とは区別します。

再生的想像力による総合は、経験的な規則(連想)従うだけのもので、アプリオリな認識の可能性に関わることのない心理学的なものにすぎず、超越論的なものではありません。

ここで、内的感覚能力の項で取り上げた”自己”の問題についての解答を示します。

人間は、内的な感覚能力によって、自己を現象としてとらえます。

私は、自らを、内的に触発されるがままに直感するだけです。

そうすると、私が私を意識する時、私は自発的であると同時に受動的であるというパラドックスが生じるように思われます。

上に述べたように、知性は想像力の超越論的総合により、受動的な主観(内的感覚能力)に働きかけ(触発し)規定します。

統覚と内的感覚はまったく別物です(心理学はこれを同一視する)。

[このパラドックスは、受動的な内的感覚と能動的な統覚を混同することによって生じているため、明確に区別すれば解決できると、カントは考えています。]

統覚は、あらゆる結合の源泉として、直観一般の多様に関わるものです。

感覚能力による直観に先立ち、カテゴリーの働きとして、客体一般と関わります。

内的感覚は、直観の形式を含むだけであり、直観の多様の結合も、規定された直観の多様も含みません。

規定された直観は、(産出的)想像力による形象的総合(カテゴリーに適合する形で直観を総合)によってのみ、可能となります。

このことは、以下のような日常的な例に表れています。

直線は、心の中で引いてみなければ考えることはできず、三次元空間は、一点で直交する三本の直線を立ててみなければ考えることはできず、時間は、線を引く中で生じる多様を総合する働き(内的感覚を連続的継起的に規定する作用)に注意を向けることなしに考えることはできません。

主観の作用としての”運動(いわば超越論的運動)”は、空間における多様なものの総合として為されます。

この運動は、経験的に認識される客体的運動のことではなく、産出的想像力によって、外的な直観の多様を継起的に総合する働きによって生じる”空間の存在そのものを描き出すとものしての一般的な運動”で、これは幾何学に属するとともに超越論的哲学に属するものです。

そして、この(形象的総合としての)運動から、空間を捨象し、内的感覚を規定する形式的作用にのみ注意を向けた時、「継起」という概念が発生するのです。

多様の結合は、内的感覚能力のうちにあるのではなく、それ(内感)を触発する自発的な知性の働き(の一部である想像力の働き)が産出するのです。

[空間は時間(継起)によって生じ、その継起は想像力によって生じていると読めます。継起は、現在に無い過去と未来のものを直観において表象する想像力によって成り立ちます。]

自己のパラドックスの問題についての解答も、ここから導き出すことができます。

内的な時間は、外的な直観の対象になりませんが、一本の線を引くこと(つまり外的イメージ)によって、はじめて考えることができます。

外的なものの表す変化を利用し、間接的に内的なものをとらえざるをえません。

それと同様、人間は、己の主観(主体)そのものを直に認識することはできず、現象を介してのみ認識することができます。

外的感覚が外的に触発されることによって客体を認識した様に、内的感覚が(知性によって)内的に触発されることによって、私を直感します。

内的な触発とは、知性の”注意”の作用です。

知性は注意によって、知性の思考する結合に即して内的感覚能力を限定することによって、知性的総合に合致する内的直観の多様を獲得します。

[人間が自己を認識する時、思考する主体であると同時に思考された客体であるというパラドキシカルな状態が生じ、能動的な主体であるはずの自己が、受動的で感性的な直観である現象としてしか現れないことになります。しかし、能動的に思考する主体である英知的な自己であっても、対象を認識する際には感性的直観の制約があるため、”自己そのもの”をあるがままに認識することができず(”物そのもの”が認識できなかったように)、現象を介して自己を認識するほかありません。現象が生じる際に必要な触発は、自己の内部(知性)からもたらされるという点で、外的現象とは異なります。先の問題はパラドックスではなく、人間の認識の構造(感性と知性の働きの区別)を理解していないことからくる疑似問題です。]

2-2-11、無題

以上のような、「現象としての私を”認識”する」という形とは異なる方法で、自己をとらえることも出来ます。

私は自己を、現象の相(現象としての私)でもなく、あるがままの相(物自体としての私)でもなく、ただ「われ在り」という存在の相において、意識します。

それは、直観と思考の共働によって生じる自己の”認識”ではなく、直観なき思考のみの統覚によって生じる自己の”意識”です。

直観の多様とカテゴリーを伴う現象としての自己認識ではなく、それら(つまり内容)を有さない「私は考える」ということ(思考)そのものから端的に生じる「われ在り」という自己意識です。

[自発的な主体(英知的存在)としての私(つまり統覚)は、”認識”不可能で、「私は考える」という当為において、その存在が”意識”されることにおいてのみ捉えられるものです。]

「私は考える」は、私の現存在を規定する作用を表現するものであり、私の現存在はこれによってすでに与えられています(われ考える故にわれ在り)。

ただ、その現存在がどのように規定されるべきか、すなわち、現存在に属する多様が、私においてどのように定立されるべきかという仕方は、まだ与えられていません。

自己”認識”に至るための内容(内的直観の多様)を欠いた状態で、現存在を規定できず、ただ私は私の思考の自発性、規定の自発性のみを意識しているだけです。

この自発性があるからこそ、私は自分を単なる現象的な私ではない、知性(英知)的主体と言うことができます。

2-2-12、純粋知性概念の経験における一般的可能的使用の超越論的演繹

次に、感覚能力(直観の形式)に対してのみ現れるはずの対象を、カテゴリー(対象を結合する法則)によって、アプリオリに認識するということがなぜ可能なのかを解明しなければなりません。

どうして人間の感覚に現象するだけのものが、知性からアプリオリに導出される法則に従うのか、言い換えれば、なぜ自然(自然現象)には法則があるのか、という問いです。

そのために、まず、知覚や経験的直観を可能とする、「経験的直観における多様なものの合成(結合)」を、「感覚把握の総合(die Synthesis der Apprehension)」と名付けます。

[私たちは経験的に何かを知覚する時、合成されたまとまりとしてとらえています。例えば、「黒板」を知覚する時、それは同時に「教室」や「チョーク」や「先生」等の様々なものと合成されたまとまりの中での「黒板」です。]

当然、感覚把握の総合は、感覚の形式(外的形式-空間、内的形式-時間)に従います。

この空間と時間は、単に「直観の形式」であるだけでなく、「形式の直観」にもなります。

例えば、(幾何学のように)空間形式を”対象”として表象した場合(つまり形式の直観)、空間の形式によって与えられた多様(表象)を、この形式の直観が統一します。

しかし、この統一は感覚能力による総合によるものではなく、知性が感性を規定する総合によるものです。

空間と時間が直観として与えられるためには、空間と時間に関するすべての概念を可能とする先行的な総合が必要なのです。

[あらゆる感性的直観の多様は、一なる空間と一なる時間の統一の中に位置付けられます。そしてこの時間と空間の統一性を保証するものは、統覚による総合(知性的総合ではなく形象的総合)だということです。カテゴリーに基づく知性的総合→そのカテゴリーに適合するように感性的直観をまとめる形象的総合→そのうちの個々の経験的直観を部分的にまとめる感覚把握の総合、というように、三層の総合が語られています。感覚把握の総合を為すのは、感性でも知性でもなく想像力です。]

内的および外的多様の総合の統一(総合的統一)、言い換えれば、時間や空間において規定されたものとして表象されるすべてのものが従うべき結合が、直観と共(同時)に、アプリオリに与えられているのです。

この総合の統一は、カテゴリーに従って感性的直観に適用された、多様なものの結合の統一です。

知覚を可能にする総合は、すべてカテゴリーを前提とし、それに従います。

「経験」とは、知覚が結びつけられ成立する認識であるため、カテゴリーは経験の可能性の条件なのです。

だからこそ、カテゴリーは経験のすべての対象にアプリオリに妥当する、ということが生ずるのです。

[経験が成り立つには諸知覚の結合による認識が必要です。その知覚が成り立つには、(経験的)直観の多様だけでなく感覚把握の総合が必要です(ちなみに「経験-概念的に明瞭な対象を認識する事-」と「経験的直観(経験的領域に関する直観)」はまったく別物なので混同してはいけません)。この感覚把握の総合は統一的に把握(総合の統一)されなければなりません(そうでないと統一されない意識の中でのバラバラの渾沌があるのみで「経験」が不可能)。そして、この総合の統一の”統一”の仕方を規定するものがカテゴリーです。つまり、カテゴリーは経験を可能とする最も根源的な条件なのです。これが先ほどの問い(感覚に対してのみ現れるはずの対象を、カテゴリーによってアプリオリに認識することがなぜ可能なのか)の答えです。]

例えば、私が一軒の家を知覚する際、その家にまつわる経験的直観の多様を”感覚的把握の総合”によって、知覚として仕上げます。

その感覚的(外的)直観の多様の総合は、空間的な必然的統一に従う”総合の統一”によって、統一的な唯一空間の基礎の上に、住宅の形体を描きます。

この総合の統一から空間の形式を除外すれば、知性の”量のカテゴリー”が浮かび上がってきます。

想像力による経験的な感覚把握の総合は、知性によるアプリオリな統覚の総合(カテゴリー)に必然的従う(規定される)のであり、これまでに述べた両者の自発性(産出的想像力の自発性と知性の自発性)は、同一の自発性に拠るものです。

例えば、私が水の凍結を知覚する際、二つの相異なる状態(液体と固体)を時間との関係において感覚把握の総合を為します。

そのような知覚(凍結という時間継起)が成り立つのは、内的直観形式である唯一時間における”総合の統一”が必然的なものとして前提されているからです。

この総合の統一から時間の形式を除外すれば、知性の”原因のカテゴリー”が浮かび上がってきます。

つまり、空間的知覚(感覚把握の総合)にせよ時間的知覚(感覚把握の総合)にせよ、カテゴリーに適合するという前提(結合の条件)によってのみ成立するのです。

カテゴリーはすべての現象(つまり現象の総体としての「自然」)の諸法則をアプリオリに規定するものです。

カテゴリーや現象の法則は、自然から抽出されたものではありません(もしそうなら、その法則は経験的なものであり普遍性や必然性をもたない)。

感性的直観における現象がアプリオリな感性の形式(空間と時間)に従うのと同様、自然において観察される現象の諸法則はアプリオリな知性の形式(カテゴリー)に従うのです。

諸法則は、現象の中に存在するのではなく、現象を内在させる感覚と知性を備える主体との関係においてのみ存在します。

物そのもの(物自体)であれば、認識する知性がなくとも、それ自体の内に必然的な法則をもっているかもしれませんが(物自体に関することは何も認識できない)、人間が捉えられるのはあくまで現象(物自体について人間が思い描く表象)にすぎず、それは現象を生じさせる主体の能力に規定された法則に従うだけです。

勿論、純粋な知性能力がカテゴリーによって自然の諸現象の法則をアプリオリに規定するといっても、あくまでそれは時間と空間のうちの現象の合法則性としての自然”一般”に関してだけです。

カテゴリーという一般的な法則の上で展開される個々の”特殊”な現象の法則に関しては、経験的に導出せねばなりません。

2-2-13、知性概念の演繹からえられた結論

人間は、カテゴリーなしに対象を考えることはできず、カテゴリー(純粋概念)に対応する直観なしに考えられた対象を認識することはできません。

すべての直観は感覚的なものであるため、この対象の認識は経験的なものです(経験とは経験的認識のこと)。

つまり、人間は経験可能な対象についてのみ認識可能であり、アプリオリ(先天的)な認識は不可能です。

[ここで以下のような重要な註がはさまれます。

(注)この命題からは軽率に、好ましくない結論がひきだされる可能性があるので、それを防ぐためにもここでつぎのことに留意を促したい。思考においては、カテゴリーは人間の感覚的直観の条件に制約されておらず、それが適用される範囲は無限である。しかしわたしたちは、自分が思考するものを認識するためには、すなわち客体を規定するためには、直観を必要とする。ただし直観が欠けている場合であっても、客体について思考することは、主体による理性の利用に有益な結果をもたらすことがありうる。しかしこの理性の利用はかならずしも客体の規定を目指すものではなく、すなわち認識を目指すものではなく、主体とその意欲を規定することをも目指すものであり、この実践的な問題はここではまだ考察することができないのである。(カント著、中山元訳『純粋理性批判』光文社)

]

認識は経験の対象に限定されていますが、認識の要素は認識主体の内にアプリオリに与えられています(純粋直観-空間と時間、純粋知性概念-カテゴリー)。

「経験」が「その対象の概念」と必然的に適合するためには、経験が概念を作り出すか、概念が経験を可能にするか、のどちらかの途しかありません。

前者の途は不可能であり、後者の途しか残されていません。

[イギリス経験論の述べるような経験的概念であれば、普遍性や必然性が保証されず、正当性の根拠となり得ません。]

では、概念(純粋知性概念)が経験をどのように可能にし、どのような原則を有するかについては、次項の「原則の分析論」において考察します。

以上の演繹は、純粋知性概念が経験の可能性の原理であること、およびそれが空間と時間における現象一般の規定であることを、説明するものです。

知性の形式である純粋知性概念を、感性の形式である時間と空間の関係において、統覚の根源的総合的統一の原理から導き出されました。

(3)超越論的論理学-原則へつづく