第一章、水を差す雨

「水を差す」と、「空気」は一瞬にして消失し、人々を現実に引き戻します。

時折降る雨のように、たった一言、誰かが現実の状況を語り、空気によって作り出されていた異常な幻想を霧散させると、人々は酔いが醒め、通常性へと帰ります。

雨(現実の象徴)によって、水を差し続けられることで、私たちは現実を保持していけるのです。

もし、「水を差す」ことを禁じられれば、「空気」が全体を支配することになります。

「空気」は、水を差す者を弾圧し沈黙させようとするのが普通です。

しかし、現実(つまり通常性)を基礎としない限り、課題の解決や現状からの脱却は成り立ちません。

ですから、いかに「空気」が水を差す者を弾圧しようとも、「通常性」の雨雲は次々と現れ、水を差し続けます。

「空気」を盛り上げさえすれれば「通常性」を掻き消すことができるという錯覚によって為された無謀な大実験が、太平洋戦争です。

【ミニ解説】

『「空気」の研究』では、現実性(水)⇔虚構性(空気)の対比でしたが、『「水」の研究』では、通常性(水)⇔異常性(空気)の対比に変わります。前者の現実性は客観的なものという意味合いが重視され、後者の通常性は心的に獲得された慣習という意味合いが重視されます。人間や社会における客観的現実とは忘却された主観、かつ主観は忘却された客観だという難問(後期フッサール的な主題)を扱っており、ここからかなり分かりにくい記述が続きます。実は「空気(虚構性、異常性)」と「水(現実性、通常性)」が共犯関係にある、ということを暴き出していく作業が『「水」の研究』です。『「空気」の研究』で力説していた「対立概念(の両方)で対象を把握すること」を「空気」にも適用し、さらに深く探究する訳です。

【解説おわり】

第二章、水=通常性

このような「水」の作用を「通常性作用(無意識的通常性的作用)」と、規定しておきます。

私たちの日常生活のほとんどは、無意識的、条件反射的な判断の集積によって成立しています。

この無意識的な判断とそこから生じる作用が「通常性作用」であり、この作用の相互性によって、人間社会は成り立っています。

個人の日常生活的な通常性(いわゆるライフスタイル)と、社会が共有する通常性(いわゆる常識)が共通の経緯と基準をもつ時、社会は支障なく(通常)に運営されます。

会釈をした人に拳骨を返したり、信号が赤になっても突っ走るのは、社会を壊す「異常性」です。

私たちの「通常」とは、過去の記憶の積み重ねによって生ずるものであり、もし記憶の一切を失ってしまえば、「通常性」も無くなり、社会は成立しなくなります。

また、いかなる社会であれ、異常性を排除することにより、通常性を保護、維持しています。

ですから、人間は本能的に通常性を失う根なし草状態を恐れています。

終戦直後の日本人は、一瞬、通常性の崩壊による虚脱状態に陥ったかのように見えましたが、壊れたのは虚構の異常性、つまり「空気」であったことにすぐに気付き、問題なく通常性を取り戻し生きはじめます。

そして、「怪獣のきぐるみ」を着て演じていた(非常を通常だと勘違いしていた)過去の自分を顧みて、胸を撫で下ろすのです。

では、「通常性」とは、どの程度の期間で区切るべきものなのでしょうか。

戦国時代の通常性と、現代日本の通常性は、異なるはずだからです。

この期間を一応、1920年から現代までとして探求します。

この現代日本の通常性の基本にあるのが「日本的情況倫理」です。

【ミニ解説】

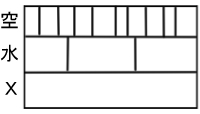

「空気=非常性」と「水=通常性」と「名付けられない存在X(エックス)」の三層関係にあると考えるとわかりやすいです。

「水」は期間が長く通常的で、その地盤の上に短期間の特異な「空気」が乗っています。「水」は大きな通常の状況で、その上に特殊な状況である「空気」が乗っています。しかし、その期間が長く大きな状況である「水」の下には、人間には把握不可能な時間的空間的(期間的状況的)に無限の「存在X(エックス)」があり、「水」もその上に乗っかっている個別的、相対的なものにすぎないということです。「水=通常性」は、「エートス(ウェーバー)」や「パラダイム(クーン)」などのように、その上で生きている人にとっては意識的には自覚されないある特定の様式や枠組みと考えると分かりやすいです。

先に結論を述べておけば、西欧では「空気」に対し「水(西欧的通常性)」を差せばそれで終わりますが、日本の場合「空気」に対し「水(日本的通常性)」を差せば、いったん消えても即再生産されます。また、「水(日本的通常性)」は空気を維持する側面も持っており、二重の意味で「水(日本的通常性)」は「空気」発生の温床となっています。「空気」の研究では、日本のアニミズム的伝統(神道および仏教)が空気を生じさせやすい条件になっていることを述べましたが、「水」の研究では、日本の儒教的伝統(日本化された儒教)が空気を維持あるいは再生産する条件になっていることを述べます。つまり、神道、仏教、儒教の混交という特殊な条件が、日本を「空気」の国にしているということです。

【解説おわり】

第三章、情況倫理

「情況倫理(以下、状況倫理)」とは、普遍的に固定された倫理を基準にするのではなく、状況に応じて正しさが変化する人間を基準とした倫理を指します。

「あの状況ではああするのが正しく、この状況ではこうするのが正しい」というものです。

これは、「あの時の空気ではああせざるを得なかった」という空気の支配に似ていますが、言っている内容は真逆です。

前者(状況倫理)は、”客観的状況”における、現実の実情に基いた、論理的に説明可能な、為すべき対応としての、倫理的拘束です。

それに対し、後者(空気)は、真実という名の虚構に基いた、論理的に説明不可能な、圧力(空気圧)によって自動的に行動させられてしまうような拘束です。

左翼は特高警察のリンチを非難し、右翼は共産党のリンチを非難します。

それと同時に相手のリンチに対する非難は、自己のリンチの間接的な弁護になると考えています。

彼らには、「リンチは悪であり相手のリンチを非難することは自己のリンチにに対する非難になる」という固定した倫理観がありません。

彼らの倫理は「状況への対応」という同一の基準であり、固有名詞さえ入れ替えれば、お互いの主張が相似の関係にあることが分かります。

右派の主張(相手への非難および自己の弁護)も左派の主張も、装飾(名詞)が異なるだけで、中身(論理)は同じだということです。

双方、状況に対応することこそが、その倫理(状況倫理)です。

「状況倫理」は、状況を離れた”行為自体”の問題を欠落させると同時に、”個人とその責任(責任主体)”も無いことにしてしまいます。

ある状況においてリンチを行うかどうかには、個人差があり、率先してそれをなす者もいれば、強制されても拒否する者もいます。

しかし、日本的情況倫理は、この「個人」の可能性を無視します。

これとは反対に、西欧では、例外を除き、状況を免責の理由とは考えない伝統があります(個人=責任主体の重視)。

特高警察、共産党、暴力団等、誰が誰に行おうとも、「リンチという行為は悪」と、行為のみを取り出し善悪を規定する固定的な倫理が重視されます。

日本社会において「状況倫理」は自明のものとして扱われ、特高警察のリンチへの非難が共産党のリンチの間接的な弁護になると本気で考えています。

「状況への対応」だけが正当化の基準であるからです。

「空気」と「日本的状況倫理」の違いは、理由(論理的正当化)の有無にあります。

この論理的正当化の基礎となるものが、「状況に対する自分の行動は正しかった。それが悪い行動であったというなら、私ではなく、そういう状況を生み出した者を責めるべきである」という考えです。

この背後にあるのが、無責任性、自己無謬性、自己意志否定です。

人間が個々人異なる意志を持つ主体であることを認めず、人間は状況に対し等質に反応するものであるとする、ある種の日本的平等主義、無責任体制を採るのです。

第四章、固定倫理

日本的状況倫理をより明確にするために、その対極である固定倫理を検討します。

固定倫理の規範は、人間の外部にある「非人間的」なものです。

非人間的なものであるがゆえに、人間の尺度となりえて、平等に人々を規制することができます。

【ミニ解説】

例えば、学校のクラスのルールや評価基準をクラス内の生徒が決定すると、一部の生徒の世界観を反映した一部の人間のみの利得になる不平等なルールが出来上がります。規範や尺度は、それによってはかられる側の者が作ってはならないわけです。ですから、クラスメートの外部の超越的な位置に立つ教師や、人間の外部の超越的な位置に立つ神などが、その規範を作ります(典型がモーゼの十戒)。これが固定倫理です。

【解説おわり】

類比的に言うと、西欧のメートル法は、地球の円周を基準(赤道から北極までの長さの1000万分の1が1m)にして作られた固定的規範で、日本の尺貫法は人間の生活(歩幅や身長等)を基準にして作られた状況的規範(生活空間という状況)です。

人間が感覚的に把握するいい加減(よい加減)な尺貫法と異なり、メートル法は人間の状況から離れているがゆえに、厳密で公正な規範となりえます。

しかし、非人間的で超越的な基準が、人間の実生活の規範となるためには、細則化してそれに対応せざるをえません。

メートルをセンチ、ミリ、と細分化していくことによって実情に合わせることができるように、西欧の固定倫理も、煩瑣な哲学的概念や細かい定義づけによって体系的に枝分かれさせることで、個々の人間の実情の規範として機能し得るのです。

ですから、人間的基準、状況倫理に生きる(つまり状況に合わせていればいいだけの)日本人は、西欧の倫理の細密さと非人間性に唖然とし、「なぜこんなものが必要なのか」と疑問に思う訳です。

いまここにある人間の生活(状況)を基準に律していれば十分なのに、なぜわざわざ宇宙的・超越的基準から体系的に算出されたもので人間を規制する必要があるのか、ということです。

日本人は、明治期に輸入されたこのような考え方を、本能的に拒否してきました。

生活の細部まで隙間なく律するユダヤ教の律法を見れば、普通の日本人なら拒否反応を示します。

最近、生徒全てに「オール3」の評価を与えた教師が話題になりましたが、日本的平等主義に従うと、最終的にはこういう帰結になります。

状況に等しく対応しているという点で、人間皆平等で、同じである、という考えです(つまり、状況に対し個々人が別々の対応をなす可能性を持つ主体であることを否定している)。

それに対し、基準を非人間的なものに求める固定倫理では、メートル(地球の円周)や秒(水晶振動子)などの客観的評価によって、生徒の徒競走の順位を付けます。

もし、先の教師が体育教師で、生徒全員に同時にゴールを切るよう指導たとしたら、むしろそれは平等ではなく不公正となります。

日本社会は「オール3」を付けたがります。

異常な者がいた場合は、「それだけ状況が異常だったのであり」「その状況においてはそうならざるをえない」と、他の人間と平等な者として扱われます。

「異常な状況においても異常な行動を為さない者もいるだろう」と批判しても、やはり「よく見ればそれは状況が同じでない」と片付け、両者の状況を比較しようともせず、一方的にそう断定します。

第五章、状況倫理の構造

西欧の伝統である固定倫理においては、餓死寸前の人間がパンを盗もうが、スリルを味わう余興のためにパンを盗もうが、同じく窃盗であり、同様に処罰されます。

その反動、進歩的批判として、「状況倫理」が西欧において発生しました。

日本において、ジョセフ・フレッチャーの『状況倫理(1966)』は、日本的情況倫理の外部権威からのお墨付きとして迎え入れられます。

日本的情況倫理では、盗みを働くという異常な行動は、異常な状況によってもたらされているだけであり、状況という前提を捨象しているから異常に見えるに過ぎず、その人の人間性はあくまで普通「オール3」だと考えます。

人間は同一で平等であり、異常な事態においては「状況」というゴムを引き延ばし、つじつまを合わせ、全ての人間が「オール3」であることを堅持します。

しかし、規範は、何らかの固定した支点がなければ成立しません。

固定倫理をもたない状況倫理は、必然的に状況の中心にある者や象徴となるものを、超越的な固定した支点として設定せざるをえなくなります。

神格化された支点的絶対者という固定した杭に、状況というゴムを引っ掛けて伸ばすことによって、「オール3」の平等が実現するのです。

例えば、日本の「一君万民」の一君は支点的絶対者であり、万民はオール3の民です。

状況倫理は必然的に「一つの絶対者、他は全て平等」という原則に行き着き安定します。

この虚構性を指摘する者は、ある種の「涜聖罪」「不敬罪」を犯す者として非難されます。

第六章、日本的儒教の成立

状況倫理は、状況を設定する舞台が無ければ成立しません。

状況倫理とは、一定の集団が一定の状況を創造することによって生ずる集団倫理である訳です。

私(個人)の倫理ではなく、「滅私的平等」の倫理です。

この構造は、戦前も戦後も変わりなく、変わったのは、この虚構性を隠蔽する際に用いられる舞台表現の方法だけです。

「空気」を排除するために、現実(通常)という名の「水」を差します。

しかし、その水は日本的通常性として「一絶対者+オール3民」を出現させ、状況倫理を作り出す固定点(絶対者)の意志決定がすべてとなる構造を生じさせます。

固定点(絶対者)は直接命令を下す必要はなく、状況を創設すればよいだけです。

オール3民が固定点に直接判断を仰ぐことは、例外的にしか許されず、創設された状況に応じた臨在的把握、つまり「空気」に従うことになります。

「空気」を生じさせるものが日本的な「通常性=水」なのであり、日本人はこの空気と水のサイクルの呪縛の中に閉じ込められており、固定倫理が入り込む隙などありません。

日本には儒教の影響が強くあり、その日本的儒教倫理を端的に示しているのが、『論語』第十三の一節です。

葉公が孔子に言いました。「私の郷里には正直者がいます。父親が羊を盗んだので、その子供が正直にそれを証言しました」それに対し孔子はこう答えました。「父は子のために隠し、子は父のために隠す。正直はこのうちにあります」

西欧の旧約聖書『エレミヤ書』第三一では、真逆のことが書かれています。

「父が酸っぱいブドウを食べたから、子どもの歯が浮く」とは言いません。 人はそれぞれ自分の罪によって死にます。酸っぱいブドウを食べる人はみな、その人自身の歯が浮きます。

前者は責任主体が全体にあり個人にはなく、後者は個人が責任主体となっています。

ですから、海を越えて同じような事件が起こった場合、この対処行動も正反対になります。

日本では、子の罪は親の連帯責任にされ、親が事実上の罰を受け(私刑や自殺)、社内の罪は上司と部下で隠蔽し合うことこそが正直な真実となり、事実を証言する者は不正直な嘘吐きとして処分されます。

社員の不祥事の責任を取って社長に止めろと怒鳴る人々も、そんな不祥事など無いと互いに隠し合う組織ぐるみの隠ぺいも、まったく同じ規範(日本的儒教倫理)で行動しているのです。

勿論、日本的儒教思想と中国思想は本質的に異なり、孔子の生き方にしても、日本人のように自分を滅し組織への忠誠を絶対視する訳ではなく、あくまで自分を持った上での対等の関係(契約関係にも似た)としての「忠」でしかありません。

孔子にとっての「忠」とは、信義誠実を契約の基礎としたような君臣関係であり、血縁を基にした非契約的な「孝」とは別の概念です(先に述べた羊の逸話は、この「孝」に限定されたものです)。

この「忠」と「孝」を同一視すれば社会が壊れるということを孔子は考えていたたはずで、契約関係である会社組織に血縁関係である父子の倫理を採用する日本のような忠孝混同を許さないでしょう。

この変形された忠孝一致が「日本的儒教」であり、あらゆる組織、人間集団が「孝」の対象となり、様々な”一家”を形成することになります。

ある民族を、自由のままに放置すれば、必然的にその民族が伝統的に持っている無意識的な通常性規範に従うものが形成されます。

日本であれば、日本的儒教的規範、つまり一君万民の状況倫理の世界です。

それは自由にすればするほど自由を失ってしまう世界観です。

その中にあってなお、自由を失わないようにするとすれば、「本当のことを口にしないことこそが真実」という一君万民の状況倫理を破らなければなりませんが、それは社会からの脱落、勘当を招来し、事実上、一切の社会的権利を失い、結局、自由を失うことになります。

日本人にとって「自由」は極めて扱い難い概念になっています。

日本においては社会主義も民主主義も、その本質は変わらず、「父と子の相互隠蔽」によって、成り立つものです。

「父は子のために非民主的なことを隠し、子は父のために非民主的なことを隠す」のが、日本の民主主義であり、それは、個人の自由の排除を隠れた前提とした(一見)民主主義(的に見える)社会なのです。

第七章、日本教

戦前の軍部と右翼が本当に危険視したのは「自由主義者」であり、「社会主義者」ではありません。

社会主義者は方向を誤っただけで、左から右へ転回させれば、有能な国士になると考えられるからです。

それに対し、自由主義者は、転向させようのない救いがたい人間なのです。

自由主義者は、明け透けに事実を事実であると言ってしまう単純率直な人間なので、忠誠の尺度となる「父と子の相互隠蔽(日本的儒教)」という規範を守れないため、不忠で組織に不適合な信頼できない人間だと考えられるのです。

党内でリンチがあっても、その事実を事実として語ることなく、状況倫理に従い、「断じてありません」と言い切れる者こそが、誠実なる党員だからです。

そんなことをすれば、虚偽のひずみだらけでいずれ瓦解すると考えられるかもしれませんが、先に述べたように、状況という尺度をゴムのように伸ばし事実に合わせれば、ひずみは生じません。

いかなる不正も、状況のゴムによって、すべて平等に、不正でないものと成るのです。

オール3の生徒たちが、それぞれの状況を考慮すれば、誰も同じような人間であると評価されたように、ある組織内で不正をなす者も、状況を考慮すれば、皆平等に不正でない者と成るのです。

父と子の相互隠蔽の中にこそ真実と正義があり、誰かが事実によってその真実を否定しようとすれば、あらゆる状況を設定しその真実を事実とするのです。

相互信頼(つまり、相互隠蔽)に基づき、組織は成り立という、集団倫理(一君万民、状況倫理)の世界です。

儒教によって触発され生じた「日本教」なる倫理です。

ここにおいて重要になるのは、事実でも論理でもなく、どちら側に立っているか(いかなる集団に属しているか)の問題です。

外部集団との相互信頼(つまり相互隠蔽)は成立しないため、諸集団にまたがる問題が発生した時、集団間で対立が生じます。

この対立を避けるものが、全日本的な「一君万民」、つまり天皇制という発想です。

第八章、完全なる状況倫理=天皇制

それぞれの集団倫理の中に設定された、状況に基づく「真実」が複数あることになります。

ある対象に向けられる各人の判断は、その人間がいかなる集団の父子関係にあるか(属するか)ということを、表明しているにすぎません。

あらゆる判断は、相手(他集団に属する者)からすれば、すべて「陰謀」と捉えられてしまいます。

状況に支配され、常に結論が事前に決定しているため、自由な発想も探究も不可能になり、そこから脱却することも前進することもできなくなります。

こうなると、何らかの問題が生じた時には、先に述べたような将棋盤ごとひっくり返す(問題を解決するのではなく問題自体を消滅させる作業)ことや、あらゆる「父と子の相互隠蔽(つまり諸集団)」を無くすという方策しかなくなります。

そのような破壊的行為によって得られた自由は、また通常性(日本的情況倫理)によって秩序付けられ、より伝統的な規範が強化されるという結果に終わります。

各集団がこれを繰り返した先には、結局、より堅固な「一君万民」体制が待っているだけです。

「父と子の相互隠蔽(諸集団)」によって作られた諸真実の封建制度を、革命によって解体し、全日本的な父子体制、完全な一君万民(つまり天皇制)を作ろうとする動機付けが生ずるのです。

「一教師、オール3の生徒」のクラスの壁を無くし、「一君、オール3民」をとする、差別のない完全な平等を実現する、理想的体制(一体化された集団倫理体制)です。

「一億総状況倫理」において、あらゆるものは状況の下で判断され、虚構は真実と成り、事実を否定することが信頼、忠誠の証と成り、完全な秩序が保持されます。

こうなると、事実に立脚した自由な発想も行動も方向転換も不可能になり、自滅の道を驀進するだけです。

そして、この虚構が破綻しても、何事も無かったかのように、別の虚構へと移ります(一夜にして天皇主義者から民主主義者へ)。

その事実を、父と子で隠し合うことによって。

「一君万民平等無差別」は、その「君」が何であろうと、常に「全体主義的無責任体制」とならざるをえません。

第九章、何かの力

日本では、宿命のように走り出させ、自滅するまで支配する、自身で止めることのできない「何かの力」が働き、人々を動かします。

それは、私たちの内部にある無意識的な生き方の規範、つまり「通常性」にあります。

その「何かの力」がプラスに作用すれば、明治の日本を作り上げたような奇跡の力や、戦後日本の奇跡の復興となり、マイナスに作用すれば、戦時の一億玉砕のような悪魔的な力となります。

この「何かの力」を解明すると、以下のようになります。

行動に移す際の意志決定を為すのは「空気」であり、空気が生じる原理は、対象の臨在感的把握です。

臨時感的把握は対象への過度な感情移入と一体化であり、対象を客観的現実的に分析することを拒否するものです。

ですから、御神体は単なる石で、人骨は単なるリン酸カルシウムで、天皇は人間であるという現実的な分析に、効果はありません。

この幻想を脱却したかのように見えたとしても、ただそれは別の幻想へと転向したにすぎません。

戦後「天皇から毛沢東へ転向した」日本人のように、偶像化の対象の変化はあり得ても、臨在感的把握という状態からの脱却はあり得ません。

明治初めや終戦後に口にされたのは、「私たちの歴史は今日から新しく始まる」ということであり、新しい対象の臨在感的把握によって、過去を全て否定すべきものとして再構成し、過去と断絶するのです。

「古き神を捨て新しき神をとる」と同時に「古き自分を捨て、新しき自分に生きる」という宗教的転向にも似て、古い神(過去の臨在感的把握の対象)は、消えさるか、”悪魔化”され否定の対象とされます。

過去においては賛美の対象であった「愛国」も「経済成長」も、一転して悪の権化とされてしまいます。

昭和二十年八月十五日(終戦)以前と以後で日本人が本質的に変わるとは思えません。

ただ、臨在感的把握の対象が変わり、回心が生じ、新しい絶対的対象に対する感情移入によって、自己が変革したという錯覚を持ったにすぎません。

天皇主義者が一夜にして民主主義者に成り、民主主義とその成文化である憲法は、天皇と同様、完全無欠であり、いかなる批判も改正も許されないのです。

いかなる法も欠陥を含むため、本来、絶えず改正をすることが必要になるはずですが、日本の憲法は、聖典に書かれた宗教的法のように永遠に変わらない絶対的なものとされるのです。

「空気」は臨在感的把握の対象の変化によってすぐに消えてしまうため、永続的体制にはなりません。

空気が継続的なものとして「何かの力」となり得るには、「水=通常性」の共謀という裏打ちが必要になります。

例えば、当時の人々は、天皇がただの人であることを知っていましたが、それを口にしないことに正義と真実があるという「日本的通常性(父と子の相互隠蔽)」によって、「空気」は、維持され続けるのです。

自分が真実として口にしていることが、現実的事実でないということを本人が一番よく知っていながら、自身が「直キ」日本人であるために、そうするのです。

それ(現実的事実)を口にする者は、非日本人(非国民)であることの証しとなるからです。

「事実を相互に隠し合うことの中に真実がある」という原則の中で、彼らは生きているのです。

この体制の中で排除される概念は、「自由」と「個人」であり、たとえ「民主主義」という言葉が受け入れられても、実質的には自由も個人も許されてはいません。

個人が自由に発言し、行動すれば、日本社会は冷酷かつ着実にその人を排除します。

半面、本人が改宗し、定められた父子関係に入るなら、集団はすぐに彼を受け容れ、様々なお世話をしてくれます。

第十章、本当の自由

これまで述べてきたことを一言でまとめれば、虚構の中に真実を求める社会、「虚構の世界」です。

例えば、演劇の舞台は、周囲から遮断された一つの状況論理の世界であり、舞台(状況)の設定の中で人々は演技し、それが演技であるということを、演者と観客の間で隠すこと(相互隠蔽)によって、真実となる虚構の世界です。

女形が男性であるという現実を叫ぶ者は、作られた真実の世界を破壊する邪魔者(非国民ならぬ非演劇人)でしかありません。

それは、「演者は観客のために隠し、観客は演者のために隠す」ことによって構成された世界であり、状況論理が設定された劇場という小世界で、舞台の対象を臨在感的に把握する観客との間で「空気」が醸成され、全体をその世界へと拘束するのです。

社会とは、壁のない巨大な劇空間(虚構)であり、劇場の壁が見えない分、自身が舞台の上にいることに気付きにくいのです。

しかし、この秩序を維持しようとするなら、劇場のような閉鎖性をもたねばなりません。

そのため、集団は鎖国的な閉鎖性を維持せねばならなくなります。

情報を統制し、事実を指摘する者を排除し、人々が事実や部外者と邂逅しないよう、周到に操作し、状況を護らねばなりません。

問題はこのようなやり方で、その集団はやっていけるのかどうかです。

国家であれば、政治、経済、外交、軍事、科学技術などの分野において、父と子の集団的相互隠蔽により構成された真実(真実という名の虚構)を基礎にして、様々な決定を行えば、危険なのではないかということです。

例えば、相互隠蔽の虚構に従い、他国との外交を行っても、それは形だけのものとなり、実質的には断絶状態にあるということになります(これは先の大戦で日本が歩んだ道です)。

「空気」の拘束と「(日本的)水=日本的通常性」の拘束によって成り立つ社会の中で、「自由」という概念の置き場所は無くなります。

無いはずの自由を語ろうとすればするほど、定義の異なるさまざまな自由を語るしかなく(嘘吐きは、嘘を誤魔化す為に仮説を付け足しまくって雄弁になる様に)、「現在の日本には自由(の概念)が多すぎる」と同時に「(実質的には)自由でない」という現象が生じます。

臨在感的把握の対象を変転し、回心し、旧きものを悪魔として断罪し、自由と開放を一時的に信じ込むということの連続が明治以来の日本の行き方(秩序)です。

それは革新ごっこにすぎず、本質的には何も新しいものを生み出しません。

新しく何かを生み出す創造は、このような拘束を断ち切った本当の「自由」の中にしか生じず、そうでなければ、空気や水(日本的通常性)の拘束に従う、変転する臨在感的把握の対象の奴隷として行きざるを得ません。

それが虚構であったとしても、思考を拘束することによって、最も効率的に人間の最大の力を発揮させることができます(マインドコントロールに似た最強奴隷化)。

自由とそれに基づく模索に比べれば、奇跡とも言える能率を上げます。

しかし、何かを新しく創造するためには、その人の思考を拘束から解き放ち、自由にしておくしか方法がありません。

「自由(liberte)」の原意は解放奴隷です。

追いつけ追い越せの時代には、「自由」は非能率的なものとして捨て置けばよいかもしれません。

しかし、この方法(空気に拠る奴隷制)が通用しない時代に突入した時、「何かの力」は方向性を失い、狂騒状態の中で破滅的にしか作用しなくなります。

この時、この自滅の道から脱却する唯一の方法が、「空気」から脱し、かつ「水(日本的通常性規範)」からも脱する、「(思考の)自由」及びそれに基づく模索です。

ではここで「空気」と「水」と「自由」の関係を振り返ってみよう。

ここまで読まれた読者は、戦後の一時期われわれが盛んに口にした「自由」とは何であったかを、すでに推察されたことと思う。それは「水を差す自由」の意味であり、これがなかったために、日本はあの破滅を招いたという反省である。従って今振りかえれば、戦争直後「軍部に抵抗した人」として英雄視された多くの人は、勇敢にも当時の「空気」に「水を差した人」だったことに気づくであろう。

~「空気」を一瞬で雲散霧消してしまう「水」だから、たとえ本人がそれを正しい意味の軍国主義の立場から口にしても、その行為は非国民とされて不思議でないわけである。これは舞台の女形を指さして「男だ、男だ」と言うようなものだから、劇場の外へ退席させざるを得ない。そしてこれらの言葉=水の背後にあるものは、その人も言われている人も含めての、通常性的行動を指しているわけだから、この言葉は嘘偽りではなく事実なのだが”真実”ではないと言うことになるわけである。この行き方が日本を破滅させたということは、口にしなくても当時はすべての人に実感できたから、「水を差す自由」こそ「自由」で、これを失ったら大変だと人びとが感じたことも不思議ではなかった。

~われわれは今でも「水を差す自由」を確保しておかないと大変なことになる、という意識をもっており、この意識は組織内でも組織外でも働き、同時にこの自由さえ確保しておけば大丈夫という意識も生んだ。 だがしかし、この「水」とはいわば「現実」であり、現実とはわれわれが生きている「通常性」であり、この通常性がまた 「空気」醸成の基であることを忘れていたわけである。そして日本の通常性とは、実は、個人の自由という概念を許さない「父と子の隠し合い」の世界であり、従ってそれは集団内の情況倫理による私的信義絶対の世界になって行くわけである。そしてこの情況倫理とは実は「空気」を生み出す温床であることはすでにのべた。そしてその基本にあるものは、自ら「情況を創設しうる」創造者、すなわち現人神としての「無謬人」か「無謬人集団」なのである。以上で記して来たように、「空気」も「水」も、情況論理と情況倫理の日本的世界で生れてきたわれかてわれの精神生活の「糧」と言えるのである。(山本七平著『「空気」の研究』文芸春秋社)

おわり

補足、日本的根本主義(ファンダメンタリズム)について

終戦直後、ハーバード出身の米軍の中尉から進化論を説かれ、馬鹿にされたと感じた山本は、日本ではそんなことは小学生で習うと言い返します。

中尉はそれを信じることができません。

なぜなら、天皇が現人神である以上、進化論など教えるはずがないからです。

進化論を教えるということは、天皇は神ではなくサルの子孫だということになります。

日本では、様々な場面において、こうした矛盾する概念が平和に共存する訳ですが、それをアメリカの根本主義と比較して、以下のように結論付けます。

それは一言でいえば空気を醸成し、水を差し、水という雨が体系的思想を全部腐食して解体し、それぞれを自らの通常性の中に解体吸収しつつ、その表面に出ている「言葉」は相矛盾するものを平然と併存させておける状態なのである。それが恐らくわれわれのあらゆる体制の背後にある神政制だが、この神政制の基礎はおそらく汎神論(パンティズム)であり、従ってそれは汎神論的神政制と呼ばれるべきものである。 そしてわれわれは、そういう形の併存において矛盾を感じないわけである。これがわれわれの根本主義(ファンダメンタリズム)であろう。(同上)

アメリカの根本主義(キリスト教原理主義のようなもの)は、自然科学のように宗教と対立するものであっても、神学的な体系的合理性によってそれらを矛盾なく位置づけ、むしろ対立ではなく、一方の探求がもう一方を資するような構造になっています。

それに対し、日本は変転する空気のブリコラージュ的な継ぎ接ぎによって構成された文化を形成しています。

例えば、日本化された儒教のように、「孔子」という言葉は残りつつも、その内実は孔子とは正反対の日本化された孔子の教えとなっていたことなどにも、あらわれています。

「言葉」の本質的な意味を考えると矛盾するはずのものが、日本化によって換骨奪胎された形骸となり、共存可能になるということです。

臨在感的把握において論理は無視され、代わりに黙示文学的な啓示による非論理的な「言葉の映像」が重視されます。

戦時中の教科書は「神話を事実として教えた」というよりは、一種の黙示文学(天皇という絶対者の臨在感的把握における、言葉の映像による暗示的伝達)であるということです。

ですから、彼らには論理的な説得が通用しません。

描写や図像によって伝達された思想の方が、むしろ影響力は強いとも言えます。

言語的描写や画像や映像などによって対象が絶対化される日本においては、完全な論理、論証よりも、一枚の遺影の方が力を持つのです。

臨在感的把握が可能になるのは、現在にあるもの(臨在するもの)だけです。

未来は論理による言葉の構成でしか描き出すことができません(つまり、非論理に頼る者に未来は描けない)。

「空気」を霧散させる「水(=通常性)」にしても、過去の蓄積によって形成された非常に保守的なものです。

これら条件にある人々(現在と過去にのみ生きる人々)の手が、未来に触れることは、決してありません。

熱いものに触ってジュッとなって反射的に飛びのくまでは、いくら危険(未来に生じるであろう出来事)を教えても理解しませんが、その反射的な対応(現在の出来事)だけは実に巧みなのが日本人です。

「現在に直面するまで危険を理解しないのが日本人なのだから、論証したって無駄だ。火傷するまで放っておけ」と諦める識者が居て、大やけどをした後は「なぜ小学生でもわかることを彼らは理解できなかったのか」と呆れる識者がいます。

この臨在(現在)の牢獄から未来へと出て、自由になるためには、この黙示録的な支配から過去の人々がいかに脱出してきたかの歴史を参考にするのがよいでしょう。