第一章、「空気」の研究

一節、「空気」とは何か

私たち日本人は「空気を読め」などとよく言います。

一時期その頭文字を取った「KY(ケーワイ)」が流行語ともなりました。

しかし、この「空気」は「文脈を読む」という意味合いが強く、グレゴリー・ベイトソンの言う「コンテクスト」や「モード」に近いものです。

例えば、冗談が通じず、ボケやツッコミに対してマジ切れするような人は、「冗談」という「空気、コンテクスト(文脈)、モード」を読むことができない人として、周囲から嫌厭されます。

日本では、「空気」を読んでそれに合わせるという、メタコミュニケーションの能力が無ければ、人間集団の中で生きることが難しくなります。

山本七平の言う「空気」もこれに似ていますが、原理的には相当異なります。

例えば、神社の鳥居をくぐると「空気」が変わり、私たちの行動も普段と変わります。

背筋がしゃんとしたり、吸っていたタバコの火を消したりします。

また、職場に急に会社の社長や会長がやってきた時も「空気」が変わり、従業員は普段ならするおしゃべりを止め、仕事にも熱が帯びてきます。

山本の言う「空気」とは、何らかの対象が絶対化され、その絶対的存在が醸し出す「空気」によって、人々の行動が強制される現象を指しています。

神社本殿にある御神体(物体)や社長という人物などの何らかの対象(物、人、言葉)が、絶対化されているという前提が必要なのです。

二節、空気に上書きされる論理

人間は日々、物事を選択しながら生きています。

そしてその選択の際に重視されるのは、現実的、論理的に妥当であることです。

その選択が自分や自分たちに不利になるような選択にならないよう、現実に基づく論理的な選択を為すのです。

しかし、日本人は物事の選択において、この論理よりも「空気」に合わせることを重視します。

例えば、戦艦大和の特攻出撃(1945年)の際、海軍の専門家集団が「作戦として成り立たないことが明白だ」と、現実的、論理的に分かっていても、「空気に抗えなかった」と、自らを破滅させる不合理な選択を為します。

現代でもその態度は変わらず、私たち日本人は、外面(そとづら)では論理に従う理性的な人間を装いながら、実際の選択はただ感性的に把握された「空気」に合わせただけの不合理な選択を為すのです。

選択の際に必要ないわゆる科学的根拠すら、空気に適合するよう再構成されたものであることも多く、議論も形だけで、結論は事前に「空気」に拠って決定されているのです。

国家においても、会社においても、学校においても、町内会においても、家庭においても、人々は論理的に正しい決定ではなく「空気」に合わせた決定および行動を為すということを、日本人であれば誰もが経験的に理解しているでしょう。

それをおかしいと感じ「空気」に抵抗した人々は、まるで異端者や罪人のように扱われ、社会的に抹殺されます。

そのため、「空気」に陶酔し呑まれる人だけでなく、醒めた呑まれない人も、社会的不利益を恐れて結局は口を閉ざし、黙って従うことになるのです。

三節、空気発生の条件

では、どのような条件によって空気は発生するのでしょうか。

1.歴史の忘却

あらゆる「空気」は歴史の所産です。

例えば、「肉体は魂の牢獄である」と考える文化では、魂が天に昇った後の遺体は単なる物体にすぎませんが、「霊は遺体の周囲に留まる」と考える文化では、遺体は特別なものとなってきます。

前者に属する人は傍に骸骨があっても何も感じませんが、後者に属する人は傍に骸骨があると「空気」を感じ、その影響を受けてしまいます。

このように、対象の何であるかは、歴史的に生じる相対的なものでしかありませんが、この事実を忘れると、対象が絶対化され「空気」が発生します。

歴史の浅い「空気」は、その出自が分かりやすいため相対化も比較的楽であり消滅しやすいですが、歴史が深くその出自が明瞭でないものは、まるで先天的に有る人間の運命的な存在として絶対化され、堅固な「空気」となります。

2.対象の絶対化

対象は常に対立概念の両方を有しています。

地球上に完全な白や完全な黒は存在せず、すべての物はその中間にあり、白と黒の両方を含んでいます。

それと同様、いかに優しい人間といえど、ある程度の厳しさを有しており、いかに臆病な人間といえど、ある程度の勇敢さを有しています。

愛はいくらかの憎しみを含み、憎しみはいくらかの愛を含んでいます。

この現実を無視し、「対立概念(の両方)で対象を把握すること」を止める時、対象は絶対化されます。

「白は白以外含まず(純白)、黒は黒以外含まない(真黒)」「甲は絶対的に善であり、乙は絶対的に悪である」というように、分断された両極の一方のみで対象を把握すれば、対象は絶対的に把握されることになり、対象が元来持つ相対性が失われてしまいます。

※よく学校の成績で言われる「相対評価」は、この絶対化に当たります。甲と乙を相対的に比較したうえで絶対的に上と下を決定する作業です。学校の成績で言われる「絶対評価」とは、相対評価の物差しを”クラス内だけ”から”評価する教師の経験(記憶)内全体”に拡張したものにすぎず、やっていること自体は同じです。通俗的な相対主義は「甲の視点からすれば甲は善、乙は悪。乙の視点からすれば甲は悪、乙は善」ですが、山本七平からすればこれは絶対化です。山本の言いたいことは「甲の視点からすれば甲は善かつ悪、乙は悪かつ善。乙の視点からすれば甲は悪かつ善、乙は善かつ悪」です。西田幾多郎と似た問題意識です。

1.は時間軸(通時的)において相対性を忘れ対象を絶対化してしまうこと、2.は空間軸(共時的)において相対性を忘れ対象を絶対化してしまうこと、であり、いずれにせよ問題となるのは「対象の絶対化」です。

四節、「空気」が発生しやすい日本の条件

では、なぜ日本において「空気」が発生しやすいのでしょうか。

言い換えれば、なぜ対象が絶対化されやすいのでしょうか。

1.感情移入

対象に対し過度に「感情移入」し、自己と対象が合一する陶酔状態(忘我-我を忘れる、主体性の感覚の欠如-)において、対象は絶対化され、神のように見なされます(物神化)。

そして、その対象(物神)が臨在感(不可視な神がいつでもどこでも傍にいるような感覚)的に把握される時、それが「空気」と成ります。

感情移入の能力に秀でた文化、民族が日本であるため、日本人は「空気」に呑まれやすい(つまり、対象を絶対化しやすい)傾向にあります。

日本人の優しさが感情移入に基づくものであり、海外から見ればその程度が甚だしいことを、山本は述べます(寒かろうと言ってヒヨコに温かい湯を飲ませるような)。

現代で言えば、日本人の「感情移入」の能力抜きに、この国におけるアニメやマンガに対する異常なまでの愛好を説明することは難しいでしょう。

しかし、この感情移入の要素は副次的なものにすぎず、より本質的な要因となっているのは、日本のアニミズム的伝統です。

対象を単なる「モノ」として距離を取って観る西欧的な主体と客体の関係ではなく、対象を自分に近しい共感的なものとして見るアニミズム的な精神構造が、感情移入のベースにあるからです。

2.アニミズム

西洋は最終的に一神教(及び偶像崇拝の禁止)を採用した国が多く、絶対である一者(神)以外は相対化される傾向にあります。

神以外の地上の存在物に絶対的なものを認めることがないため、事物はすべて相対化され、対象的な「空気」も発生しにくく、発生したとしてもすぐに相対化され霧散します。

地上の存在物を絶対化すれば、禁止されている偶像崇拝に抵触するため、排除されるのです。

それに対し、日本はアニミズムを採用した世界であり、物(対象)を神と見なす物神崇拝にも密接に関係します。

「アニマ」は”精気を持つ空気”を指すので、アニミズムは「空気主義」ともいえます。

この世界観においては、絶対化の対象が無数に(事物の数だけ)ある、ということになります。

一神教のように、地上の対象に対する醒めた視線「対立概念(の両方)で対象を把握すること」は無く、対象を絶対的に把握してしまう傾向にあります。

アニミズム的世界把握においては、絶対化の対象が次から次へとジグザグ状に移り変わるため、「空気」もコロコロ変わっていきます。

つまり、絶対化の対象が「時間的経過によって相対化される」世界観なのです。

一時的に強く対象に呪縛され、次の対象に目移りした瞬間、前の対象はけろっと忘れます。

五節、アニミズム的把握の危険な面

対象の相対性を排し、絶対化すると、逆に人間はその対象に支配され、自由を失い、その対象に関わる問題を解決できなくなってしまいます。

例えば、公害問題を絶対化し、熱狂的に解決しようとすればするほど、逆に解決できなくなっていくのです。

公害問題を相対化して見ることのできる現実的、論理的な人が、その問題を解決しようとする際、”公害問題”の対立項である”経済発展”との調和をはかろうとします。

しかし、公害問題を絶対化する人は、対立項である経済発展を絶対的な悪と見なし、それを叩き潰すことこそが公害問題の解決だと考えます。

それは、将棋の盤ごとひっくり返して、問題を”消滅”させる(無いことにする)行為であり、公害問題の”解決”とは無関係な行動です。

「空気」は、相対化によって対象から自由になることによって得られる客観(大局観)的、論理的な問題解決能力を人々から奪い取るのです。

空気の拘束によって自由と問題解決能力まで失った者は、盲信する物事を命の限り遂行することによって”玉砕”することだけが、問題解決の代わりとなります。

絶対化された公害問題を無くすために工場をすべて叩き潰すという発想は、「一億玉砕」と同じ型の発想なのです。

対象の絶対化、つまり「空気」の支配がある限り、あらゆる場面でこれと同じことが行われるでしょう。

六節、アニミズム的把握の安全な面

例えば、対象を相対的に把握できない場合、先ず経済成長が絶対化され、その次の瞬間には公害問題が絶対化され、次いで資源問題が絶対化され…、後になってふり返ってみれば、時間の契機によって公害と経済が相対化されている、という風になります。

軽々しく浅はかだとも言えますが、その場の空気に従い巧みに舵を切っているとも言えます。

これがアニミズムの世界観を採用する社会の伝統的あり方です。

一見、ある対象を熱狂的に信奉し行動を起こす人たちは、その対象の非常に純粋な信者に見えます。

しかし、この純粋性は、その時点、その時点において絶対化された対象に対し忠実な従僕であるというより、この民族的伝統(アニミズム)そのものに対し忠実な人なのだと言えます。

例えば、戦時中に「我こそは純粋な天皇主義者」と述べていた者は、天皇に忠実だったのではなく、このアニミズムの伝統に忠実であったにすぎません。

ですから、敗戦後、彼らはすぐに転向し「我こそは純粋な民主主義者」と正反対のことを平然と述べることができたのです。

七節、安全から危険への移行

アニミズムにあるジグザグ状の変遷による相対化は、成長・転換期や平和を保障された環境においては、問題なく、あるいは有効に機能します。

これが明治と戦後の日本の発展を可能にしました。

しかし、これは文明開化や戦後復興のような即興的な戦略において有効ではあっても、持久的な戦略を必要とする成熟した社会では、問題を生じさせます。

勿論、江戸時代のように、運命的な決断を長い間必要としない平和な状況であれば、「空気」任せ(無責任)の決断でも支障はありません(どんな決断でも大差ない余裕のある状況)。

問題となるのは、決断が運命を変えるような重要な状況で、対象が絶対化され(つまり空気が発生し)、かつその空気が固定されてしまう時です。

言い換えれば、危機的な状況で、共時的相対性(対象を対立概念の両方で把握すること)と、時間的経過によるジグザグ型の通時的相対性の両方を失った時、破滅的な結果が生ずるということです。

全民族を包み込むような空気の支配が、制度的に固定化され永続化し、空気の入れ替え可能性が無くなった時に生ずる破局的な危険が、「全体主義(いわば全体空気拘束主義)」です。

これを回避するには、時間に頼るジグザグ型の相対化ではなく、共時的に対象を対立概念で把握する「空気の相対化」が必要になってきます。

海の堀に護られた日本と異なり、自集団の存続を賭けた争いが絶えなかった国々では、決断は常に命がけの緊張感をもつものであり、彼らに「空気の支配」などというものを採用する余裕などありません。

常に対象を対立概念で見る現実性によって虚構性を排除すると同時に、対象に従属しない主体的な決断(対象に支配されるのではなく対象を支配する)が、その生き方として必要とされるのです。

八節、空気を壊す

例えば、しばしば絶対化される「正しい者は必ず報われる」という命題を、ユダヤ教(一神教)は旧約聖書ヨブ記において「では、報われなかった者は皆不正な者なのか」と、相対化した問いとして、主題化します。

正論のように見え、絶対化されやすいどんな命題であっても、対立概念によって相対化することが可能です。

このような相対化によって、言葉の偶像化による空気支配を防ぐことができます。

勿論、空気を全て無くすことは出来ませんし、むしろ有用な状況もありますが、「その場の空気でどうにもならなかった」というような悪い状況(避けるべき有害な空気に呑まれてしまうような状況)は防げます。

特に多数決の原理で決定がなされる状況や社会において「空気」は致命傷になるため、徹底的に「空気」を排除する必要があります。

「空気」は多数決の原理を空洞化し、人々の意志の代わりに、空気の意志が決定を為すことになります。

そもそも多数決の原理は、対象を対立概念で把握した上で、その質を数量(票)に還元し、どちらにするかを決定する方法です。

相対化された命題の決定にだけ使えるものであり、正誤の判断(論証)に関わるものではありません(論理的な正しさの比較なら多数決に意味はない)。

「多数が正しいとは限らない」とよく述べられる意見は、多数決の本質を見誤っています。

ですから、「空気」によって相対化を許されない問題において為される「多数決」は、方法として全く機能していないということです。

「空気」の支配下にある日本の民主主義は、形だけのものにすぎません。

日本では、空気を壊すことを「水を差す」と言います。

次いでこの方法を研究します。

第二章、「水=通常性」の研究

一節、水を差す

「空気」を虚構とするなら「水」は現実、「空気」を非常識とするなら「水」は通常(常識)です。

「空気」が盛り上がっている時に、現実や常識という冷や「水」を浴びせれば、「空気」は霧散します。

単純に考えれば、「空気」の危険を回避するには、「水=通常性、現実性」を差せばいいだけのように見えますが、そういう簡単には行きません。

なぜなら、現実性や通常性(常識)というものは、時代や歴史によって変わる相対的なものだからです。

例えば、中世キリスト教世界と現代ヨーロッパでは、現実性も通常性も全く異なります。

戦国時代における現実性や通常性は、現代日本では非現実的で非常識なものとなります。

二節、空気(非常性、虚構性)と水(通常性、現実性)の関係

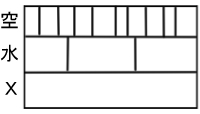

図式化すると、以下のように三層構造になっています。「X(エックス)」の上に「水」が乗り、「水」の上に「空気」が乗っています。

・「空気=非常性」…期間が短く、通常性に比べれば特異な状況。自覚されているもの。時間的には数か月から数十年単位。空間的には諸集団単位。

・「水=通常性」…期間が長く、生の現実(存在X)の一般性に比べれば特殊な状況。基本的に無自覚的だがその状況から出れば自覚可能(国外に出たり、過去の歴史として振り返ったり、学問的な超越的視点から観察する場合など)。ウェーバーの「エートス」のようなもの。時間的には数百年単位。空間的には国家単位。

・「生の現実(名付けられない存在X)」…期間が無限でいかなる状況をも含む極限的な概念。加工のない生の現実。虚無的に自覚可能なもの(例えば、ゲシュタルト崩壊時)。カントの「物自体」のようなもの。時間的にも空間的にも無限。

三節、「空気」と「水(日本的通常性)」の共犯関係

西欧では「空気」に対し「水(西欧的通常性)」を差せばそれで終わります。

しかし、日本の場合「空気」に対し「水(日本的通常性)」を差せば、いったん消えはしますが、即、さらに強化された形で空気は再生産されます。

また、「水(日本的通常性)」は現状の空気を維持する側面も持っており、二重の意味で「水(日本的通常性)」は「空気」発生の温床となっています。

つまり、日本を「空気」の国にしているのは、「空気」そのものではなく、その反対概念である「水(日本的通常性)」であるということです。

「水(日本的通常性)」は「空気」と型が似ており、異なる点は前者は論理(状況論理-後述-)を持ち、後者は非論理的な雰囲気(空気圧)をその動機付けにしているという点です。

喩えるなら、「水(日本的通常性)」はクッキーの型のようなもので、いくら「空気」というクッキーを砕いても、また自然と型通りのクッキーが出来てくるということです。

例えば、天皇制ファシズムの「空気」という非常性・虚構性を、「水」という通常性・現実性で霧散させ民主主義をもたらしたとしても、その民主主義はすぐに新しい「空気」となり、非常識で虚構的な絶対的民主主義や絶対的平和主義となり、人々を拘束します。

勿論、「空気」の温床となる「水(日本的通常性)」は、日本近代以降に生じた相対的なものでしかありません。

平安時代には、現在のような「水(日本的通常性)」はなく、今とは異なる「水」があったはずです。

ですから、いずれ「空気」の温床である現在の「水(日本的通常性)」が、別の「水(日本的通常性)」になり、日本が「空気」の国でなくなる可能性もなくはありません。

四節、アニミズム×儒教=「空気」の国

「空気」の研究では、日本のアニミズム的伝統が空気を生じさせやすい条件になっていることを述べました。

例えば、神道の「八百万神」や仏教の「草木国土悉皆成仏」などの概念のように、日本では万物が絶対化や感情移入の対象となり、非常に「空気」が発生しやすい状況にあります。

それに対し、「水」の研究では、日本の儒教的伝統(日本化された儒教)が、日本的通常性(水)として、空気の維持あるいは再生産の条件になっていることが述べられます。

つまり、神道、仏教、儒教の混交という日本の特殊な条件が、日本を「空気」の国にしているということです。

アニミズムが空気を発生しやすくし、日本化された儒教がそれ(空気)の維持や強化や再生産を助ける、という構造です。

ここで言う日本化された儒教とは、日本近代以降における儒教の影響を指しています(典型が教育勅語の忠孝思想)。

五節、日本的通常性=日本化された儒教

日本的儒教倫理を端的に示しているのが、『論語』第十三の一節です。

葉公が孔子に言いました。「私の郷里には正直者がいます。父親が羊を盗んだので、その子供が正直にそれを証言しました」それに対し孔子はこう答えました。「父は子のために隠し、子は父のために隠す。正直はこのうちにあります」

西欧の旧約聖書『エレミヤ書』第三一では、真逆のことが書かれています。

「父が酸っぱいブドウを食べたから、子どもの歯が浮く」とは言いません。 人はそれぞれ自分の罪によって死にます。酸っぱいブドウを食べる人はみな、その人自身の歯が浮きます。

前者は責任主体が家族(小さな人間集団)にあり個人にはなく、後者は個人が責任主体となっています。

日本化された儒教の特徴は、社会的契約関係における「忠(忠義)」と、家族的関係における「孝(孝行)」を混同し、社会的契約関係(忠)まで親子関係(孝)を拡張することにあります。

つまり、責任主体の単位が家族(小さな人間集団)より大きなもの(会社や国家など)にまで拡張されます。

ですから、日本では、子が親の羊の窃盗を隠すように、社内の罪を上司と部下で隠蔽し合うことこそが正直な”真実”となり、社内の罪を暴露する(事実を証言する)者は不正直な嘘吐き者として処分されることになります。

六節、状況倫理(日本的状況倫理)

この日本的儒教(日本的通常性)においては、「倫理」や「真実」の基準は状況によって決定されるものとなります。

たとえば、共産党は特高警察のリンチを非難しつつ、自らは堂々とリンチします。

共産党という状況内において、その状況倫理的基準に従えば、共産党のリンチは善で、特高のリンチは悪になります。

共産党員がリンチの証言を求められても、その状況倫理的基準に従えば、共産党のリンチは「断じてなかった」ということが”真実”となります。

子が父の窃盗を隠すことこそが、誠実で真実のものであったように。

このように、状況によって、真実や倫理的正しさが変化するものが「状況倫理(日本的状況倫理)」です。

この倫理観は、自集団を護るために必要な「父と子の相互隠蔽」の裏付けとしてあります。

七節、固定倫理

それに対し、西欧においては、「固定倫理」が採られます。

状況に限らず、リンチは悪いものであるという固定的な倫理です。

これは人間を取り巻く状況から離れた超越的な位置にある固定的な基準に基づく倫理であるため、個々人の主体的責任が問われることになります。

状況倫理においては、「あの状況においてはリンチするのが正しかった」のであり、責任は個人にではなく状況にある、とされます。

固定倫理においては、「ある状況においてリンチを行うかどうかには、個人差があり、率先してそれをなす者もいれば、強制されても拒否する者もいる」から、責任は個人にある、とされます。

「状況倫理」は、状況を離れた”行為自体”の問題を欠落させると同時に、”個人とその責任(責任主体)”も無いことにしてしまうのです。

まとめると、各倫理は以下のように分かれています。

1.固定倫理…リンチという行為はいかなる状況であれ倫理的に悪である。

2.状況倫理…状況次第でリンチは倫理的に悪ではない(例えば、人々を救うために時限爆弾の在り処を自白させる場合)。

3.日本的状況倫理…二章六節のように倫理的な正しさに関わるだけでなく、状況に応じて真実まで曲げてしまう、矛盾した特異な状況倫理。善悪を問う対象の真偽を曲げるので論理的に破綻した倫理。「あの状況においてリンチは悪くなかった、かつリンチは無かった」という矛盾命題。

[本書で山本は「状況倫理(Situation Ethics)」を「情況倫理」と記述しています。3.のように内面的で妄想的な意味合いを強く押し出したかったのかもしれません。]

八節、日本的通常性の牢獄

日本的通常性においては、諸集団の状況に基づき、「真実」が集団の数だけあることになります。

ある対象に向けられる各人の判断は、その人間がいかなる集団における父子関係にあるか(属するか)ということを、表明しているにすぎず、あらゆる判断は、相手(他集団に属する者)からすれば、すべて「陰謀」と捉えられてしまうのです。

状況に支配され、常に結論が事前に決定されているため、自由な発想も探究も不可能になり、そこから脱却することも前進することもできなくなります。

こうなると、何らかの問題が生じた時には、先に述べたような将棋盤ごとひっくり返す捨て鉢的な方法(問題を解決するのではなく問題自体を消滅させる作業)や、あらゆる「父と子の相互隠蔽(つまり諸集団)」を無くすという方策しかなくなります。

しかし、たとえ後者の選択(集団を革命的行為などで消滅させる)によって自由を得たとしても、通常性(日本的状況倫理)によって秩序付けられた、より堅固な「父と子の相互隠蔽」集団が生ずるだけです(最終的には全日本的な父子体制、つまり天皇制を作ろうとする動機付けが生じます)。

九節、得体のしれない力

「空気」と「水(日本的通常性)」の共犯によって作られる「得体のしれない力」は、宿命論的、狂信的に人々を拘束し、自滅するまで走らせ続けます。

この「得体のしれない力」がプラスに作用すれば、明治の日本を作り上げたような奇跡の力や、戦後日本の奇跡の復興となり、マイナスに作用すれば、戦時の一億玉砕のような悪魔的な力となります。

戦時下の一億総状況論理においては、あらゆるものは状況の下で判断され、虚構は真実と成り、生の現実を否定することが信頼、忠誠の証と成り、完全な秩序が保持されます。

こうなると、事実に立脚した自由な発想も行動も方向転換も不可能になり、自滅の道を驀進するだけです。

そして、この状況が破綻したとしても、何事も無かったかのように、人々は別の状況へと移ります。

一夜にして人々は天皇主義者から民主主義者となるのです。

その事実を、父と子で隠し合うことによって。

その状況が何であろうと、常に「全体主義的無責任体制」とならざるをえません。

十節、本質的に何も変わらない日本人

それは、「古き神を捨て新しき神をとる」と同時に「古き自分を捨て、新しき自分に生きる」という宗教的転向にも似て、古い神(過去の臨在感的把握の対象)は、消えさるか、”悪魔化”され否定の対象とされます。

過去においては賛美の対象であった「愛国」も「経済成長」も、一転して悪の権化とされてしまいます。

昭和二十年八月十五日(終戦)以前と以後で日本人が本質的に変わるとは思えません。

ただ、絶対化の対象が変わり、回心が生じ、自己が変革したという錯覚を持ったにすぎません。

天皇主義者から民主主義者に転向した人々にとって、民主主義とその成文化である憲法は、天皇と同様、完全無欠であり、いかなる批判も改正も許されないのです。

そして、民主主義と憲法を批判する人間は、非国民(非民主主義者)として叩き潰されます。

本質的に日本人は何も変わらず、あくまで日本的通常性(状況倫理、父と子の相互隠蔽)の中に居り、いかなる絶対化の対象、いかなる状況に居ようとも、実質的には「自由」も「個人」も許されてはいません。

個人が自由に発言し、行動すれば、日本社会は冷酷かつ着実にその人を排除します。

十一節、社会という舞台

それは、演劇の舞台に似ています。

演劇の舞台は、周囲から遮断された一つの状況論理の世界であり、舞台(状況)の設定の中で人々は演技し、それが演技であるということを、演者と観客の間で隠すこと(相互隠蔽)によって、真実となる虚構の世界です。

女形が男性であるという現実を叫ぶ者は、作られた真実の世界を破壊する邪魔者(非国民ならぬ非演劇人)でしかありません。

基本的に社会とは、壁のない巨大な劇空間(虚構)であり、劇場の壁が見えない分、自身が舞台の上にいることに気付きにくいのです。

しかし、この秩序を維持しようとするなら、劇場のような閉鎖性をもたねばなりません。

そのため、集団は鎖国的な閉鎖性を維持せねばならなくなります。

情報を統制し、事実を指摘する者を排除し、人々が事実や部外者と邂逅しないよう、周到に操作し、状況を護らねばならないのです。

十二節、自由

問題はこのようなやり方で、その集団はやっていけるのかどうかです。

国家であれば、政治、経済、外交、軍事、科学技術などの分野において、父と子の集団的相互隠蔽により構成された真実(真実という名の虚構)を基礎にして、様々な決定を行えば、危険なのではないかということです。

例えば、相互隠蔽の虚構に従い、他国との外交を行っても、それは形だけのものとなり、実質的には断絶状態にあるということになります(これは先の大戦で日本が歩んだ道です)。

臨在感的把握の対象を変転し、回心し、旧きものを悪魔として断罪し、自由と開放を一時的に信じ込むということの連続が、明治以来の日本の行き方(秩序)です。

それは革新ごっこにすぎず、本質的には何も新しいものを生み出しません。

ただ、一瞬の暗転の後に舞台(状況)のセットが変わったにすぎません。

新しく何かを生み出す創造は、このような拘束を断ち切った本当の「自由」の中にしか生じません。

つまり、自らの意志て劇場から出て、また戻るという、現実との往来可能性が「自由」です。

そうでなければ、空気や水(日本的通常性)の拘束に従う、変転する絶対化の対象と状況の、奴隷とならざるを得ません。

虚構であったとしても、思考を拘束することによって最も効率的に人間の最大の力を発揮させることができます(マインドコントロールに似た最強奴隷化)。

自由とそれに基づく主体的な模索に比べれば、奇跡とも言える能率を上げます。

しかし、何かを新しく創造するためには、その人の思考を拘束から解き放ち、自由にしておくしか方法がありません。

「自由(liberte)」の原意は解放奴隷です。

追いつけ追い越せの時代には、「自由」は非能率的なものとして捨て置けばよいかもしれません。

しかし、この方法(空気に拠る奴隷制)が通用しない時代に突入した時、「得体のしれない力」は方向性を失い、狂騒状態の中で破滅的にしか作用しなくなります。

この時、この自滅の道から脱却する唯一の方法が、「空気」から脱し、かつ「水(日本的通常性規範)」からも脱する、「(思考の)自由」及びそれに基づく模索です。

第二章二節の三層構造の図にあるように、「空気」を壊すにはその下の「水」の存在を把握することが必要になり、さらに水を壊すにはその下の「生の現実」の存在を把握することが必要になるということです。

月並みですが、絶えざる反省と批判によって、自由を確保し続けるしかありません。

民主主義の名の下に「消した」ものが、一応は消えてみえても、実体は目に見えぬ空気と透明の水に化してわれわれを拘束している。いかにしてその呪縛を解き、それから脱却するか。それにはそれを再把握すること。それだけが、それからの脱却の道である。人は、何かを把握したとき、今まで自己を拘束していたものを逆に自分で拘束し得て、すでに別の位置へと一歩進んでいるのである。人が「空気」を本当に把握し得たとき、その人は空気の拘束から脱却している。 人間の進歩は常にこのような遅々たる一歩の積み重ねであり、それ以外に進歩はあり得ない。

(山本七平著『「空気」の研究』文芸春秋社、あとがき)

おわり