第一章、映画とリアリティ

1.本章の目的

写真や映画は機械的なリアリティの再現にすぎず、芸術になることはできないと、人々は言います(1933年当時)。

この見解に対し反論することによって、映画芸術の本質を明らかにすることが目的です。

2.立体の平面化

人間の眼にせよカメラのレンズにせよ、ある特定の位置(視点)から見られた部分的なものであり、正面以外の隠れた場所は見えません。

眼前の正方形が、立方体の箱か、立てられた四角い紙か、四角錐(ピラミッド)の底面かは、判断が付きません。

そのため、ただ単に対象を撮影すればよいという事ではなく、その対象の真実性が最も多くあらわれる観点や、その対象独自の本質的特徴をあらわす観点が問題になります。

カメラを自動記録機と軽蔑的に呼ぶ人々は、最も単純な対象の単純な写真的複製でさえ、機械的操作を超えて、その性質に対する感覚が必要であるということを知らなければならない。~芸術的な写真や映画においては、特別な対象の特徴を最もよく表す観点が常に選択されるべきであり、その他の場合は、特殊な効果を得るために意図的に選択されることがしばしばある。(アルンハイム著『芸術としての映画』)

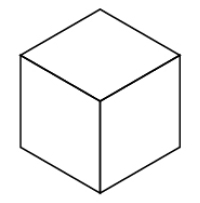

[例えば、立方体の場合、下図のように斜め上45度の角度から見られた三面のひし形として映るものが、立方体の真実性を最もよくあらわす観点です。横かつ上にずらさないと面が三面にならず立方体として把握不能で、ずらす角度が小さすぎると奥行き方向の面の距離が分かり難くなり、辺の長い直方体か立方体か判断がつかなくなります。また、アントニオ猪木さんの顔の本質的特徴は、正面より横から撮る方がよくあらわれます。ある山をどの観点から撮ればその山の真実性をより多くあらわせるかは数学的に導出できますが(立方体の時のように)、その山の本質的特徴をどの観点から撮れば上手く表現できるかは感覚によるものです。]

3.空間的深さの減少

現実は常に両眼視差の立体として、視覚に深みを生じさせています。

立体鏡(3D眼鏡)のような面倒な手段無しでは、映画はこの空間的深さを失います。

その代わりに映画はスクリーン平面上の事物の前景と後景を介する「動き」によって、ある種の限定的な空間的深さを生じさせます。

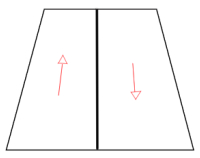

例えば、列車がすれ違うシーンを正面斜め上から見下ろすショットでは、平面の上に向かって動く台形と、平面の下に向かう台形の動き(平面イメージ)によって、奥行き方向への往来の立体的イメージを生じさせます(下図)。

映画は、写真のように絶対的に平面でもなく、現実のように絶対的に立体でもなく、その中間にあります。

また、両眼視差の生み出す物の重なりの曖昧さ(アナグリフ画像的なブレ)は、平面では失われ、事物の前後関係は鋭いアウトラインによって切られたようなものとなります。

人間は実際の網膜上の平面的図像を、立体的印象によって得られる奥行き情報によって調整するため、遠近法的比率変化の印象は緩やかになります。

実際の網膜像では逆二乗の法則(物の大きさが距離の二乗に反比例する)に従い、遠くのものは小さくなりますが、その比率通りの大きさに感じられることはなく、調整によって遠くのものは比較的大きく、近くのものは比較的小さく認知されます。

よほど遠近法的なデッサンを訓練した画家や建築家でなければ、認知像と網膜像を一致させるのは困難です。

映画においては両眼視差による立体情報が欠落するため、その分調整機能も失われ、遠近法の変化が極端に感じられ、ある種の非現実性を生じさせます。

空間的観念という緩衝材が失われ、直に平面情報としての透視画的大小関係が現れると、著しい不自然さの感覚を生じさせます。

4.色の欠如と照明

色彩の情報が欠如するモノクロ映画では、世界の中の事物の多彩な類似関係および対比関係が失われます。

湖も砂漠も草原も同じ灰色の原となり、死者の紫の唇も若い娘の赤い紅も同じ黒の唇になります。

照明は事物の認識において非常に重要です。

クレーターのある月を見るには、サイドから光を当てねばならず、また、対象と背景の明るさの関係を調整しなければなりません(空に月があっても昼は見えない)。

例えば、彫刻の撮影時に照明の当て方は芸術上の大問題として露呈してきます。

対象の本質に合わせるか、全体として異なったものにするかなどの意図が、解決の端緒となります。

5.画像の限界

現実の視野は中央部分のみが明瞭で周囲は徐々にぼやけ、最終的に器官的な限界(上下150度、左右180度ほど)で見えなくなります。

しかし、人は眼球や頭を動かすことによって、制限のない無限の視角空間を実現します。

それに対し、映画や写真は、長方形の裁断(枠)による限界を直截的に感じられます。

この映画の限界は欠点ではなく、むしろ映画芸術の本質を形作る条件です(後述)。

現実の視覚像は、常に運動感覚や平衡感覚や周囲の事物との相対的な空間関係の情報をもとに、正確に意味付けられています。

映画はこれらの情報を失い、画面の限界内の部分のみによって、視覚像を評価せねばならなくなります。

映画における急斜面の俯瞰画像が、現実に比べ全く恐くないのは、視覚像の環境が、映画の画面の制限内にある部分的なものしかもたないためです(斜面の把握に重要な内耳の平衡感覚や、水平垂直の基準となる相対的な地理情報が欠如しているため)。

6.空間と時間の連続性の欠如

現実の空間と時間は連続的ですが、映画の時間と空間は自由に切断することができます。

ただ二片のフィルムをつなぐだけで、シドニーにいる私が次の瞬間ボストンに居たり、1939年の次の瞬間1945年に居たりします。

勿論、自由と言っても時間と空間の論理的統一性は考慮しなければならず、ある種の制約はあります。

映画のシークエンスにおいて、シーンは時間的前後関係に従い組み立てられ、未来の夢や過去の回想などによるシーンの一時的な変則的切り返しも、物語の正常な状態(順行)をベースとした二次的なものにすぎません(ちなみに映画の構成は、カット⇒シーン⇒シークエンス⇒ひとつの映画、という順に部分-全体関係になっています)。

また、個々のシーン内においても、正常な時間順序が守られた上でカットが並べられます。

例えば、拳銃を撃ち終わった後に、拳銃を取り出すカットをつなげることはできません。

シーン内においては、順序だけでなく、省略についても気を使う必要があります。

省略のない完全な描写のシーンは、退屈で余計な感じを与え非芸術的に見えます。

しかし、シーン内での単純な省略は、突飛で喜劇的に見えます。

ですので、時間的省略の間に同時的な事象の断片を挿入するなどの工夫を、計画的な台本や編集によって成すことで、最も少ない時間内に必要なものをすべて入れた上で、余分なものを取り除くことができます(例えば、椅子を立ち窓に向かう瞬間のカット⇒ゆれるテーブルクロス⇒窓を開けるカット)。

ただ、異なる場所におけるシーン間の場合は、原則的に時間的前後関係は不明瞭です。

例えば、舞台となる街の風景を主題として描く場合、パン屋がパンを売っているシーンと、奥さんが洗濯物を干しているシーンの時間的前後関係など、どうでもいいことです。

異なる場所におけるシーン間に明確な時間の前後関係が本質的要素としてある場合は、内容のうちにその説明を加えなければなりません。

映画は演劇より、はるかに空間と時間を自由に扱うことができます。

演劇において場所や時間の連続性は長く、途中で簡単に切り替えることは出来ず、中断は幕や暗転による大きなものに限られています。

同じ舞台上で異なる場所や時間の出来事が生じることに、観客は問題を感じません。

それは、演劇 (そして映画) によって与えられる幻覚(illusion)が部分的なものだからです。

特定のシーン(つまり部分)は自然なものでなければなりません(例えば、書き割りの背景絵が倒れて舞台裏が見えた場合は幻覚が壊れます)。

しかし、舞台上の部屋には三つの壁しかなく、聴衆との間にあるはずの四枚目の壁がないという現実からの逸脱については、観客は不自然さを感じておらず、幻覚が全体的なものでなく部分的なものであることがそこにあらわれています。

舞台は自然を再現しますが、観客が持つ真実の時間や空間とは切り離された自然の部分としてです。

舞台というショーケース内のシーン(場)に生ずるものにすぎませんが、それは現実の空間と時間経過を直接的な媒介とするため、強い幻覚の要素があります。

写真も舞台と同じように、特定の場所と時間(瞬間)を表現するものですが、実際の空間と時間を媒介としないため、幻覚の要素は僅少です。

写真の画像は平面に抽象化されたものであるため、現実の空間の錯覚を私たちに与えることはできません。

動画(映画)は、演劇と静止画(写真)の中間に位置します。

それは現実空間を媒介とせず平面によって空間を表現しながら、ある種の深さ(奥行)を持つ空間的幻覚を生じさせます。

映画上映は、写真とは対照的に、舞台と同じような時間経過をもち、実際の出来事の描写にも用いることができます。

だからと言って、演劇のようにシーン中の中断ができないほど厳格な空間ではなく、平面的な画の特徴を未だ保持しており、自由な長さに切ったり、異なる時間経過を隣接させたりすることができます。

映画は演劇と同様、部分的な幻覚を生じさせます。

舞台上の模擬的な現実と異なり、映画は実際の生活を直接写すことが可能な分、現実生活の印象はより強くなります。

その一方で、絵画的性質(深さの欠如、枠の存在など)による性質も有しており、それは常に平面的絵ハガキの活きた動作の表現となっています。

ここに、モンタージュの芸術上の正当性があります。

時間的、空間的に関係のないものを並置可能にする力です

電光石火のごとく為される時間と空間のジャグリング(モンタージュのこと)に、鑑賞者は違和感をもたずに安心してシーンを見て、それを実際に行われたもののように語ります。

映画の「絵画性」が、これを可能にしています。

絵ハガキのコレクションを見るかように、異なる時間と場所の写真をスムーズに享受します。

モンタージュの切り替えは、写真集のページをめくった感じで新しい絵を見せます。

もし、映画に現実同様の強い空間印象があれば、モンタージュはたぶん成立不可能でしょう。

モンタージュを可能にしているものは、映画の画面の非現実性の面です(それでいて部分的な現実の幻覚を生じさせる)。

幻覚の本質は全体にわたる完全(隙の無い虚構)であることだと思われていますが、映画は部分的な幻覚しか生じさせず、演劇以上に現実から乖離した不完全な面をもちます。

しかし、私たちは実生活でも細部を把握しておらず、要点だけを選び取って、それですべてを得たと思い、満足しています。

ですから、事物の本質的なものが再現されていれば、芸術的な完全な印象を得ることができます。

画面上の人々が人間のように振る舞い人間としての経験を持ち、その本質的部分が示されている限り、幻覚が生じます。

実在として空間を占めることなく、人間や事物や出来事を生きたものとして且つ想像的なものとして、つまり現実のものであると同時にスクリーン上の光線模様として、覚知します。

この事実こそが映画芸術を可能にするのです。

7.視覚以外の感覚の欠如

現実で視覚は単独で役割を果たすものではなく、他の感覚器官と密接に関わりながら機能しています。

先に述べたように、運動感覚や平衡感覚が無ければ、視覚情報の意味を正確に特定できません。

目(画面)と耳(内耳)の感覚器官の情報の齟齬による脳の混乱が映像酔いです。

しかし、視覚以外の様々な感官情報が欠如したとしても、以下の二点において解決されます。

一、上に述べたように私たちは完全な印象を得るために現実的な完全さを必要としていない点、二、補助的な説明を視覚的に加えることで間接的に表現できる点、です。

例えば、サイレント映画での「銃声」は、「硝煙」「空」「飛び立つ鳥の群れ」によって視覚的に鳴らすことが可能です。

つまり、本質的な特徴を可視的に要約あるいは代替表現できない出来事で映画を作ることは、難しいということです。