はじめに

小学一年生のメイちゃんが、はじめて学校で写生をすることになりました。

その際、先生に、学校の校舎を「見えたまま」描くよう、指示されました。

その指示に従い描いたメイちゃんの建物の絵を見て、美大出身の先生が注意しました。

「見えたまま描きなさい。どうしてこんなに丸いのよ、まるで膨れた牛乳パックみたいで可笑しいわよ。きちんと四角の箱で建物を描きなさい」

負けん気の強いメイちゃんは、ちゃんと「見えたまま」描いたと主張し譲らず、先生に叱られました。

一体どちらが正しいのでしょうか。

『<象徴形式>としての遠近法』

第一章、近代と古代の遠近法

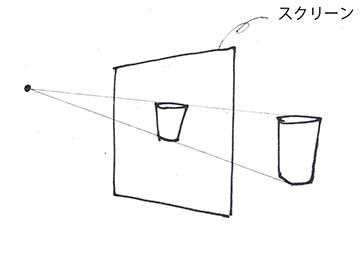

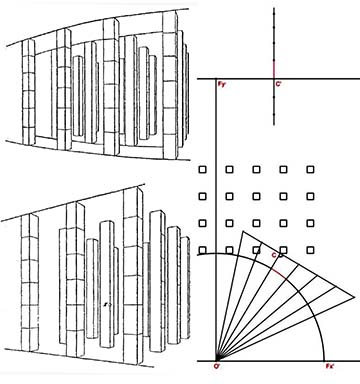

西洋近代の画家デューラーは、「パースペクティブ」の本質を、透かして見るのぞき窓のようにとらえ、空間の諸事物がその窓面のスクリーン(透視図面)上に投影されると考えます。

視点を頂点とし、空間内の諸事物に、放射状に結び付いた視線が視覚のピラミッドを構成しますが、その断面がのぞき窓となります(図2、コップを見た場合)。

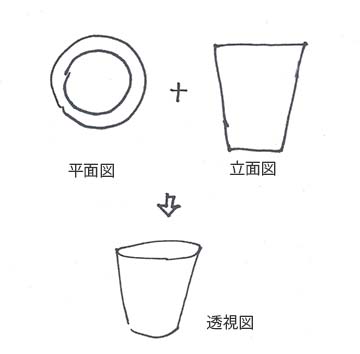

それは、平面図と立面図と視点の位置さえ与えられれば、数学的に描出することができます(図3)。

この合理的な空間を支える二つの条件は、「視点が動かないこと」「切断面が平面であること」です。

図2

図2

図3

図3

本来、直接的な知覚では、各位置が固有の空間性を有しており、あらゆる地点において空間は不等質でその方位は異なります。

近代の遠近法は、この直接的に知覚されている生の視覚的現実(精神生理学的空間)を大幅に捨象し、数学的に抽象化され再構成された空間(数学的空間)へと変換します。

いわゆるニュートン的な空間観、無限で等質な幾何学的空間です。

そもそも消失点(無限遠点)は無限の空間の概念なしには成立しません。

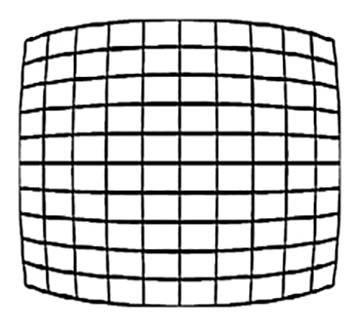

第一に現実の人間の眼球は球面で、なおかつ、眼球は扇状に動きます。

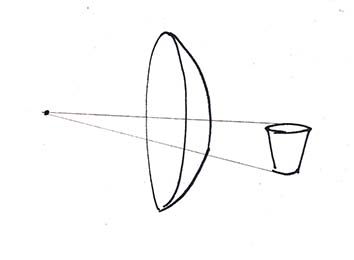

ですので直接的に知覚されている像は、カメラレンズの球面収差のように膨らんだ盾のようになっており(図4)、パースペクティブの切断面(スクリーン)もコンタクトレンズのような曲面(球面)状になっています(図5)。

図4

図4

図5

図5

この場合、視点の中心以外に直線は存在せず、この十字から少しでもずれると湾曲します(図4)。

建物を見た時に直接的に知覚されている像は、図6の上のようになります(Hermann Guido Hauckによる柱廊広間の図、平面と曲面パースの比較)。

図6

図6

近代的遠近法に慣れ親しんだ私たちは、この事実に抵抗を覚えます。

現代の人間は、本当は湾曲して見えているのに、頭の中の幾何学空間で直線的かつ統一的に構成し直し、認知的に修正し、それを見えたままのリアルだと本気で思い込んでいます。

しかし、古代の学者にとって、この事実は当たり前のことでした。

実際、古代の建築家は、直接的知覚の湾曲を計算した上で、それを補正するためにカーブを付けて建物をデザインしたりします。

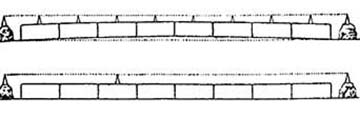

図7は、ウィトルウィウスの建築書に描かれた床の図です。

まっすぐに床石を敷くと凹んで見えてしまうので、上に膨らんだカーブを描いた床を作ります。

図7

図7

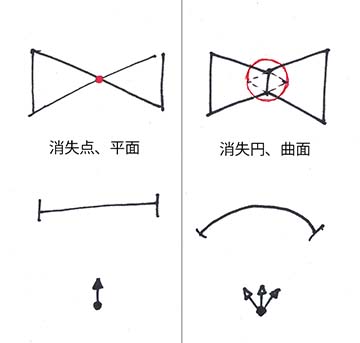

古代の光学は、より精神生理学的空間に忠実な自然な遠近法を持っており、その本質は、近代の“距離”を基礎とした平面遠近法と異なり、“視角”を基礎とした曲面遠近法です。

近代の人々が、この自然な視覚の法則に従った「自然的遠近法」ではなく、技術的に応用可能な作図法としての「人為的遠近法」を発明し採用した際に捨象されたものは、この視角(角度)の公理です。

世界を二次元の平面に押し込めるためには、どうしてもこの曲面という三次元性を排除せざるをえないのです。

第二章、象徴形式としての遠近法

古代の建築家ウィトルウィウスは、平面ではなく曲面(弧面)による遠近法を語り、実際、古代の絵画ではその投影弧に従ったような緩やかな遠近法によって描画されたものもあります。

[例えば、アニメ作家の宮崎駿は、消失点ではなく消失円で作画することで有名です。平面(消失点)ではなく曲面(消失円)に従う古代の遠近法を採用することによって、より見えとして自然な広がりある空間が描写できるからです(図8、左右の壁を描いた場合のパースの比較)。]

図8

図8

問題は遠近法の有無ではなく、その時代、その地域の遠近法の形式です。

シンボル(象徴)によって外的世界の事物と内的意味を結び付け、リアリティ(現実)を構造付けるシンボルの体系、カッシラーの言う「象徴形式」としての遠近法です。

遠近法はただの道具ではなく、その時代その地域の人々の認知の枠組みです。

遠近法は、「精神的意味内容を具体的感性的記号に結びつけ、この記号に内面的に同化することになる」あの「象徴形式」の一つと呼ばれてもよいのだ。そして、個々の芸術上の時代や地域が遠 近法を有するかどうかということだけではなく、それがいかなる遠近法を有するかとい うことが、これらの時代や地域にとって質的な重要性をもつというのも、この意味に おいてのことである。[パノフスキー著、木田元/川戸れい子/上村清雄訳『<象徴形式>としての遠近法』筑摩書房]

古代の芸術は立体的、個別的、非連続的、組積造的であり、近代のように平面と消失点(統一中心)を基にした連続的な空間的統一体に事物をマッピングするような枠組みとは、パラダイムが異なります。

この古代芸術の不統一感を、印象主義絵画の先駆だと述べる者もいますが、それらは本質的に異なっています。

印象主義は、その隠れた前提として高次の統一(体系空間)を支えにしながら表層的に崩して描かれているだけであり、古代芸術の組積造的な集合空間とは似て非なるものです。

[美術史家のゴンブリッジの言うように、印象主義や抽象絵画のような対象性を半ば否定する美術も、人々が事前に学習している習慣的な見方、いわば現実の忠実な再現(イリュージョン)をあらかじめ見越した上で、それを崩し頓挫させることにおいて、意味や効果を得る演出法にすぎません。例えば、古代絵画の視点の複数性と20世紀のキュビズムは、まったく別物であり、古代の人々が見ている古代絵画の意味と、現代の人々が見る古代絵画の意味は通約不可能なくらい異なっています。]

「物(個物)」を見れば古代芸術は近代芸術より現実的で調和的であっても、物と物の「間」にスポットを当てれば非現実的で矛盾を伴うものとなります。

[中学で習ったように、三次元の地球を二次元の地図にする場合、投影の方法によってそれぞれ一長一短があり、そこに優劣はありません。メルカトル図法(角度が正確)、モルワイデ図法(面積が正確)、正距方位図法(距離方位が正確)など。それと同様、古代と近代の遠近法の間にあるのは優劣でも進歩でもなく、端的に空間観の相違です。]

古代と近代では本質的に世界のとらえ方が異なっており、その表現もそれぞれ特有のものにすぎないのです。

曲面から平面へのわずかな一歩であっても、角度の公理を捨て平面に体系空間を描くなどと言う発想は、古代の人々にとって全く考えもつかないし、必要ともしなかったのです。

無限で等質な幾何学的空間という座標系の相のもとに、より高次で抽象的な物体と非物体(統一的にとらえられた物体と非物体)を見ることは、あくまで近代の象徴形式であり、非連続的に世界を見る古代の象徴形式とは相容れないものなのです。

第三章、中世の遠近法

古代と近代のこの大転換に、中世が介在しています。

中世の美術では古代の遠近法が解体し、すべてが平面の中に押し込められたように見え、ある種の後退のようにも感じます(図9-ビザンチン美術、サンヴィターレ聖堂モザイク画)(図10.ロマネスク彫刻、サントマドレーヌ聖堂レリーフ、)。

図9

図9

図10

図10

しかし、この平面性は、近代の体系空間成立のために重要な条件を生じさせます。

徹底的な平面への還元と、固定化、統一(体系)化への志向です。

古代においては非連続的で多数の個物の組積として描かれていた現実とは異なり、平面の画布の枠の中に、それらを溶け合わせ完全に統一した小宇宙、箱庭世界のように完結したものです。

こうした徹底した変形によって、空間を感じさせるあらゆるイリュージョンが決定的に放棄されてしまったかのように思われるのだが、それにもかかわらず、まさしくこの変形こそが、真に近代的な空間観が成立するための予備条件なのである。というのも、 もしロマネスク絵画が物体と空間とを同じ仕方で、同じように決然と平面に還元してしまっているとすれば、それはまさしくそうすることによって、空間と物体とのゆるい光学的統一性を確固たる実体的統一性に変じ、両者の等質性をはじめて真に確証し確立したことになるからだ。以後、物体と空間とは、よかれあしかれたがいに結合され、この先ふたたび物体が平面的結合から解放されることがあるとしても、物体は空間がそれと同じ程度に広がるのでなければ広がることはできないのである。[同上]

物体と空間(空虚)が等価的な表現形式を持ち、近代の「無限で等質な空間」の“等質性”が、ここで準備されたということです。

絵画におけるこの純粋平面が、彫刻においては浮彫(レリーフ)彫刻の純粋量塊(マッス)となります。

純粋量塊的ロマネスク彫刻の浮彫から、彫像が自立的に起き上がってくるゴシック彫刻(図11、ノートルダム大聖堂)に進むと、再び三次元性と実体性があらわれはじめます。

しかし、あくまでもロマネスク的等質性、統一性を保持した上での分化であり、この物体の開放は、同時にそれを包み込む空間という前提の開放をも意味するのです。

図11

図11

純粋平面的ビザンチン絵画には、古代の遠近法的構造が部分的に保持されており、それがこのゴシック的空間感覚と結びつくとき、近代遠近法が生じます。

ルネッサンス的空間観とは、ビザンチン的なものとゴシック的なものの総合の産物だということです。

そして、額縁(作品)によって区切られていた箱庭世界内の統一的遠近法は、やがて額縁の外にも無限に広がるものだととらえられはじめ、“等質性”に“無限性”が加わり、数学的方式によって描出可能な近代的空間(無限で等質な幾何学的空間)が完成することになります。

絵画史的消失点(無限遠点)や平面遠近法空間と、科学史的なケプラーの無限遠(ケプラー)や絶対空間(ニュートン)、影響関係としてどちちが先かなどと言うことではなく、それらが共通した時代の思考枠組みであったということです。

これによって 芸術が「学」に高められた(ルネサンスにとって、それは一つの昇格であった)というにはとどまらない。主観的視覚印象が大幅に合理化されることによって、まさしくこの視覚印象こそが、確固たる基礎をもった、そしてまったく近代的な意味で「無限」である経験界を構築するための基盤となりえたのである。―それは精神生理学的空間を数学的空間へ移行させることであり、言いかえれば主観的なものの客観化なのであった。[同上]

【ミニ解説】

本章は、少し分かりにくいので、料理に喩えてみます。

古代の空間は、持ち寄りパーティーのような個物の饗宴(個が主で全体が従)。

中世は、重詰料理や松花堂弁当のような統一(全体が主で個が従)。

近代は、この弁当箱の中からそれぞれの料理が飛び出して、懐石のコース料理のようになったもの(それぞれ料理として自立してはいるが、あくまで隠れたコース料理という前提の中の部分にすぎない)。

近代的な主体や個物は、自立しているように見えながら、絶対時間絶対空間という共通の隠れた前提(統一)の中の部分的空間を占める存在としてとらえられており、古代の個物とは本質的に異なるということです。

【解説おわり】

第四章、結び

古代の人々は、遠近法は現実をゆがめる主観的な仮象だと述べ、現代の人々は、遠近法は現実を整える客観的な規則だと述べます。

ある芸術様式では、遠近法は主観的なものだと拒否され、別の芸術様式では、遠近法は客観的なものだと忌避されます。

この対立は同じ一つの事柄の二つの面を述べているにすぎません。

遠近法とは、視覚的現れに対する秩序付け、世界を視空間の図式に従い構成しようとする意志です。

それは、真の存在を、見られた事物のひとつの現れに還元すると同時に、自由な精神の形式を、見られた事物のひとつの現れに固定することです。

遠近法は、真実在と現象の間、神的ものと人間意識の間に介在する象徴(シンボル)の働きをしているということです。

最初に述べた、メイちゃんと美大の先生の論争においては、両方とも正しいのです。

言葉を変えれば、遠近法の起源が、古代ギリシャかルネサンス期イタリアかという論争は、各々の時代が共有する象徴形式の違いでしかありません。

おわり