弁証法の成立

ソクラテスにおいては、相手に無知を自覚させるためのものであった「問答法」の中に、プラトンは思弁的な機能を見出し、それを世界の事物の普遍的な真理や法則を導き出す方法論としてとらえ返し、以後、ヨーロッパ思想の根幹となる「弁証法」が成立します。

「問答法」も「弁証法」も同じ「ディアレクティケー」の訳語ですが、純粋にソクラテス的なものが「問答法」、それに思弁的な意味が付加され西洋思想の基本概念となったものが「弁証法」です。

ソクラテスのように、ある意見に対して否定の意見をぶつけ続けることによって相手の意見を瓦解させ「無知」を自覚させるのではなく、プラトンは、否定の意見をぶつけ続けることによって、言論の精度を上げていき、普遍的な「真理(イデア)」へ到達させようとするのです。

イデア論の基本は、あるものが「何であるか」という、事物の本質への問いです。

分かりやすく言うと、対象となるものの定義を徹底的に探求することです。

例えば、「正義とは何であるか」という問答において、ソクラテスはあらゆる回答を徹底的に否定していくわけですが、それによって「正義とは何でないか」ということが徐々に判明していきます。

プラトンは、その否定の連続によって、彫刻家が丸太を削り出し内の形を生み出すように、事物の本質が判明すると考えます。

[ちなみにソクラテス自身は、すべて彫ってしまってゼロ(無知)にしようと試みます。]

ソクラテスは対話そのものを重視し、「知」とは誤った知を“捨てること”であると考えますが、プラトンにとって対話は普遍的真理(イデア)を獲得するための手段であり、「知」とは正しい知を“獲得すること”だと考えます。

ソクラテスは対話の行きつく先に「無知」を見出し、無知にこだわったのとは正反対に、プラトンは対話の行きつく先に、普遍的で確実な「有知」を見出したのです。

さらに厳密にいうと「弁証法」とは、否定の意見をテコにして、それら肯定否定の両意見より上位の意見に飛躍することを目的とします。

上位へ行けば行くほど、下位の意見や概念を包摂した普遍的なものとなり、真理として確かなものとなっていくのです。

無数の否定を通した様々な事例の枚挙によって、それらに共通する普遍的法則や本質や理念を抽出する、いわゆる「帰納法」の原理が、ソクラテスの問答法の根幹にあると、プラトンの愛弟子のアリストテレスは考えます。

そしてそれは、後にフランシス・ベーコンによって科学の基礎として、ヘーゲルによって哲学の基礎として定式化されることになります。

以下、分かりやすい様にお馴染みのヘーゲル風にアレンジして、簡単に弁証法の構造を解説します。

その後、さらに図式化して考えます。

弁証法の構造

まず、ある意見を出す。

次に、それに反対する意見を出す。

次に、そのふたつを総合するような新しい意見を考える。

そして、その新しい意見にまた反対する意見をぶつけ・・・(以下繰り返し)。

これを延々と繰り返すことによって、意見を深めていく。

それが弁証法です。

図式化すると、

「意見(A)」

対

「反対意見(否A)」

総合↓

「統一意見(B)」

対

「反対意見(否B)」

総合↓

「統一意見(C)」

対

「反対意見(否C)」

総合↓

「D」

対

「否D」

↓

「E」

・

・

具体的には

ある学者と船長さんの対話

学者「地球は平らだ」

船長「いや、船が彼方に行くとき、船体の下の方から水平線に消えていくから平らじゃない」

学者「じゃあ、きっと円筒のような形をしてるんだ」

船長「いや、水平線はどの方角でも曲腺を描いているから円筒形じゃない」

学者「じゃあ、きっとレンズ型の円盤なんだ」

船長「いや、水平線に見える星座に向かって航行すると、それは一定に天球高く昇るので円盤ではない」

学者「じゃあきっと地球は丸いんだ!」

船長「・・・」

こうして真理に近づいていきます。

対話(自分との対話である反省も含め)においては、自分の考えと反対の意見を検討することによってのみ、前へ進み成長します。

自分の意見と同じものを検討するだけでは、同じ場所を往復するだけで、前進はありません。

図で解説

ここで行われている問答は、「地球の形のイデア(本質、何であるか)」についての探求です。

事物の本質を確定させるための方法は、分割と総合です。

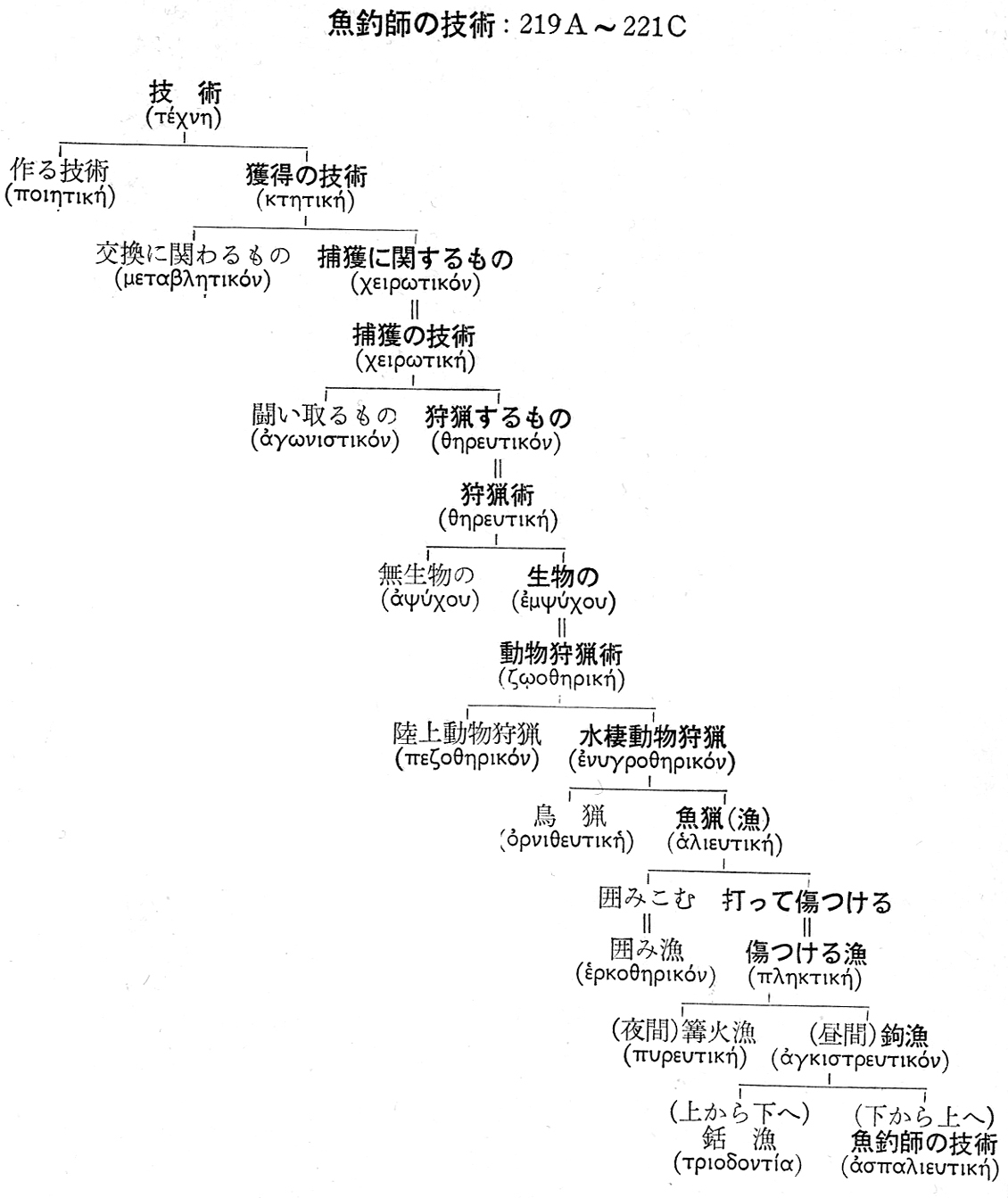

以下にプラトンが「漁釣師のイデア(本質)」を抽出する際に行った分割の図を挙げます(藤沢令夫訳『プラトン全集3-ソピステス』岩波書店、172頁より)。

図の上から下の順に問答が行われるにつれ、精度が増し、一番下で最終的な答えが出ます。

その結果、漁釣師とは、「下から上へ引き上げる鉤を使用し、魚という水棲の生物を、狩猟という形の捕獲によって得る技術を持った人」となります。

次に、先の例の学者と船長の間で行われた弁証法を、この図に当て嵌めて考えると、こうなります。

1.「地球は平らな形体」⇔「地球は傾きのある形体↓」

2.「地球は特定の方向に傾きのある形体(例、円筒)」⇔「地球は全方向に傾きのある形体↓」

3.「地球は特定の地点で全方向に傾きのある形体(例、レンズ型)」⇔「地球は全地点で全方向に傾きのある形体↓」

こうして、「地球の形のイデア(本質、何であるか)」が、「全地点で全方向に傾きのある形体」として確定します。

勿論、どの場所でも全方向に同じ傾きを持つ形体は「球体」しかありません。

なぜ、ソクラテスが延々と対話者に対し否定を突きつけるかというと、彼はこの分割の作業を積み重ねているからです。

否定し続けることによって、主題とする概念の本質(何であるか)がより限定され、形(形相)の精度が上がり、最終的にイデアにたどり着くとプラトンは考えるわけです。

詳細は次のイデア論の項で述べますが、「イデア」とは肉眼で見えない魂(精神)の目で見られた形(形相)です。

その見えないものを捉えるためには、弁証法という思惟の活動でアウトラインを描き出し、形作らねばならないのです。

対話(問答)を重ねていくことで、心の中にあったイデアが、「確かにそうだ」と納得されながら明確になっていき、最終的に確実なものとなる(想起される)のです。

学問とは、この分割と総合によって、すべての事物の本質を統一的に把握しようとする試みです。

それは歴史学であれ生物学であれ物理学であれ、変わりはありません。

弁証法からイデア論へ

弁証法のこの原理がイデア論においても非常に重要なものとなってきます。

弁証法というものは、ひとつの主題に対して様々な異なる意見を出し合い、それらの意見を統一するものを導出することです。

この、対立意見を第三者的視点から見下ろし、統合案を出すという階層構造がイデア論の本質としてあります。

それは、複数の現象から、それらに共通する理念を抽出する抽象作用です。

それは、複数の事例から、それらを取りまとめる一般法則を導出する科学的な帰納の手続きです。

それは、個別的な対立物である「種」差を統合する一般「類」に昇っていく階層的な秩序付けです。

対決を通して、個別的な対立物である「種」差を統合する一般「類」を生み、この類-種関係の階段を弁証法的に昇っていくことによって、真理を導き出すのです。

この上位の階層にあるものこそが「イデア」です。

おまけ

最後に、イギリスのプラトン研究者による、プラトンの方法論の分かりやすい解説を、プラトンの『国家』の一部と併せて引用します。

プラトンがイデア論に到達した経緯はこのようであった。真に存在するものについてのみ知識がありうることは明らかである。そこで次の段階は、これらのきわめて重要な実在についての知識をいかにして獲得するかを解明するための理論として、一つの認識論を作り出すことであった。すでに見たように、われわれは生れ出る以前に知識を持っており、それは想起によって取りもどすことができる、しかも知識の一端さえ取りもどせば、精神の連想作用によって、全体的な回復につながる、というのがプラトンの考えであった。

そうした「想起」を達成するための方法を、彼は哲学的問答法(ディアレクティケー)と呼んだ。ソクラテスの問いと応答による方法に示唆された手続きだったからである。それは特殊な形態の会話であって、議論の「主導者」と答え手の間で遂行される。その目的は、論理的な分析を通じて第一原理へと遡行することにある。その手順は、種概念の考察に始まり、類既念の認識へと遡っていき、そしてさらに類からより高次の実在へと知性に可能なかぎり進んでいく。その最終局面においては、ついに直知の働きによって、突如として理解のひらめきが生じ、善のイデアそのものが認識される。これこそは、われわれの立てる諸前提(仮設)すべての意味と正当性がそれに依存している当の最終究極の根本前提にほかならないのである。この究極のイデアを認識すれば、逆の行程すなわち論理的総合が可能となり、いかにして諸帰結が相互に本来的な仕方で出てくるかが示されることになろう。これら分析と総合の過程は、それぞれ「総合」と「分割」という名で知られている。それらによって、存在の全領域の総観は可能となるのであり、それらを欠けば、われわれの下す結論が正しいという保証は得られないであろう。~そうした知のみが、「原因の把握」によって、「われわれの理解を堅固なものに」しうるからである。

たしかに、イデアの把握が、それに先立つ感覚的個物の「総合」から結果することは動かない。しかし、われわれが思考にさいして類や種を論ずるときには、つねにイデアに関わりを持っているのであって、そうした議論がやがてイデァ相互の関係を明らかにしていき、ついにはすべてが善のイデアの下に従属していることを明るみに出すであろう。[R・S・ブラック著、内山勝利訳『プラトン入門』岩波書店]「さまざまな前提を第一原理とはせず、文字どおり仮設(ヒュポテシス)として、つまり跳躍台のように下に(ヒュポ)・置かれたもの(テシス)〉として取り扱い、それによってどこまでも上昇しながら、もはや仮設ではないもの、万有の第一原理へと到達する。そしてそれを把握したならば、逆に引き返して、第一原理に従属している諸帰結につかまりながら最終結論にまで降りてくることになろうが、その際、いかなる感覚的事物をも用いることなく、ただ「実相(エイドス)」(すなわちイデアのこと、用語は異っても実質上のちがいはない)のみを用い、「実相」を通って 「実相」から「実相」へと移り、そして「実相」に終るのである」[プラトン著『国家-第六巻』岩波書店]