概要

本書『時間と自由』の原題は『意識に直接与えられたものについての試論』です。

人間は、意識に直接与えられた経験を、理性的に再構成(再解釈)した間接的な経験に変換した上で捉え、いつの間にか後者に束縛されて前者を忘却してしまうという事実を訴えるのが、本書の内容です。

意識に直接与えられた意識の深層と、間接的に再構成された(外的世界に接する)意識の表層が、対比的に描かれます。

日本で馴染みの西田幾多郎の「純粋経験(理性的に分別を加える前の純粋な無分別の世界)」やフロイトの「意識(社会化された自我)と無意識(本当の自我)」の元ネタのような概念です。

そして、直接経験の世界の在り方が「持続(時間)」であり、間接的構成世界の在り方が「空間」であり、「持続(時間)」は「自由(偶然)」を、「空間」は「決定論(必然)」を招来するものとして描かれます。

三章構成である本書の第一章で、直接的な意識と間接的な意識経験が、二章において時間と空間が、三章において自由と必然が、対比的に描写されるため、『時間と自由』というタイトルがついています。

「持続」とは、私たちが直接捉えている生(なま)の時間の流れを指し、既存の「時間」とは、その持続を空間化した間接的な時間(つまり空間化された持続)を指しています。

漢字では「時の”間”」と書いて「時間」ですから、日本語としては元々空間的な意味合いが含まれています。

本書で「時間」という語が出てきた場合、「持続(純粋な時間)」か「空間化された時間」か、どちらの意味で使われているかを、文脈から判断する必要があります。

直接経験と間接経験

例えば、私が「蒸すな」と感じ湿度計を見て50%を指している時、「そうでもないか」と、直接的な経験を間違いとして、上書き的に修正します。

料理が「不味いな」と直接的に感じていたとしても、ミシュラン星付きレストランという記号によって、「美味しいな」と矯正的に解釈し直します。

私たちの内の感覚、感情、観念などの意識の諸状態は、直接的に与えられたものを無視して、その多くが外的で間接的な経験に支配され、心の奥底に追いやられています。

この間接的な経験において重要なフォーマットが「空間(等質空間)」です。

空間の本質的な特徴は、正確な分割性(相互外在性)と、等質性です。

正確な分割とは、ある場所に別のものが同時に存在することが出来ず、各々の存在が相互に外在的に存在している、ということです。

例えば、Aという球体の内側にBという球体が侵入し、重なり合うことは出来ません。

仮に現実に重なり、相互外在性が失われたように見えたとしても、「Aという物体の粒子群の隙間に上手くBの粒子群が入り込んだだけだ」と認識するだけ(以下無限に細分化)で、正確な分割性(個別性)は保たれ続けます。

また、空間上の事物は等質性を持ち、互いに加えたり分割したり並置的に比較したりすることが出来ます(異質性をもつものは加算や分割や比較が出来ない)。

数や論理は、この「空間」というフォーマットを前提として成立するものです。

個物が重複して存在できないことや、それら個物の分類が並置的に同じ階層に存在することは、数や論理を成立させるための絶対条件です。

前者が、ベルクソンが空間の本質特性として述べる「相互外在性」、後者が「等質性」です。

外的な物理的事象においては、この空間のフォーマットによる解釈がスタンダードであり、非常に有効性・有用性があるため(便利だから便宜的あるいは自己欺瞞的にそうする解釈するだけで物理世界がそう在るわけではない)、ベルクソンもそこは問題にしません。

しかし、空間的なパラダイム(枠組み)とは相容れないはずの内的な心的事象においても、人々はこの空間的解釈を採用するため、様々な問題が生じます。

これに対し、直接的な経験の本質的特徴は、相互融合性と異質性です。

心的事象(感情・感覚・観念など)は、相互侵入的な融合と、替えの効かない異質性(非等質性、掛け替えのない固有性)によって成り立っています。

理路整然とした分割(空間化された事物)に慣れた私たちに、相互侵入的な融合と言われてもイメージしにくいですが、一番身近な例を挙げるなら、「夢」の視覚像です。

例えば、のび太君が、0点の答案用紙を持った「恐竜」と「ママ」の融合した一体の存在(モンスター?)に追いかけられる夢を見るように、夢の中では一人の登場人物が融合的に三役・四役になうのは普通です。

現実で私が誰かを深く愛する時、その愛は、憎しみ、悲しみ、怒り、安心、興奮、尊敬、好奇心、虚栄心など、異なる感情や反対の感情など、無数の感情が融合し生じています。

反対と言うと分かりにくいですが、例えば、アイドルに対する「愛」の内には、異性に対する憎しみや怒りや恨みや軽蔑が多く含まれていると、心理学者は言います。

ですから、そのアイドルに何らかのスキャンダルが生じた際、危害を加えるストーカーに変貌したりします。

複雑な融合によって構成された感情を、反省的に把握する際や他者に伝える際には困難を伴うため、他のすべての融合的感情の諸要素を捨象したただ一個の「愛」として抽出し、一般化します。

そうすることで、私の愛もあなたの愛も共有可能・交換可能なひとつの事物のようなものとなりますが、その社会性(一般性)と引き換えに、その愛に固有の内実は失われ、抜け殻のようなものとなります。

そして、その抜け殻化した画一的で無個性な愛を、本当の愛と捉え違え、私の心は固有の質を失った既成の感情で埋め尽くされ、やがて本当の自分の心というものを忘却していきます。

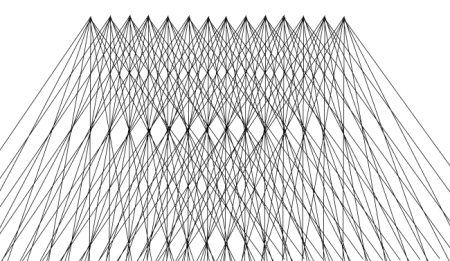

感覚や観念なども感情と同様で、図で表すと心の諸状態は以下のようなものとなります。

上方は外的事物の世界に接する自我の表層で、空間化の度合いが強く、明確に心的事象が個別化されています。

下方は内的世界で、空間化されない純粋な持続(時間)にあり、心的事象が無数に融合する自我の深層です。

深層と言うと身近でない遠いもののように感じますが、それは私たちが空間化するものの見方に慣れてしまっているからであり、むしろ深層の方が、より直接的で身近な意識経験です。

空間化(いわば社会化・抽象化)によって純粋な経験が忘却されるということは、心的諸事象が等質化され固有の質(実質)を失ってしまうということです。

そして質的差異の代わりに、形骸化された数量的差異がその代替物として利用されることになります。

愛の感情の強さは、心拍数や脳波や筋肉の緊張の数量的大きさなどによって決定され、白銀(雪原)の眩ゆい美しさの感覚は光度計によって測られることになります。

では、このように空間的形式に上書きされ、忘却される直接的経験の相互融合的な質とは、いかなる形式によって成り立っているかと言うと、「持続(純粋な時間)」です。

持続(生-なま-の時間)と時間(空間化された時間)

例えば、公園で乳母車の幼子(他所の子)を見て微笑んでいる中年女性がいたとします。

単純に考えれば、子供好きの女性が可愛い子供を見て喜びの微笑を浮かべているように見えます。

しかし、それは条件反射的な習慣的喜びではなく、もっと深く複雑な感情である可能性もあります。

子供が好きだけれど何らかの事情で子供を作れなかった人である場合、まず最初に生ずるのは、好きなものを見つけた時の好奇心や驚嘆の感情です。

しかし、それは同時に自分の事情を思い起こさせ、子供を持てなかった「悲しみ」が生じます。

「悲しみ」は「諦め」に変わり、最後は悟りを開いた仏像のような静かな「微笑み」に変わります。

その心の動揺は一瞬の出来事なので、傍から見ると、この女性は「子供を見て微笑んでいる」だけですが、その単純な「喜び」に見えるものは、ある複合的な感情の最後の尖端でしかありません。

その「喜び」は、先行の心的諸状態のすべて(「驚嘆」→「悲しみ」→「諦め」→)と融合的に結びついた独特の質を持つ喜びの感情です。

次々と現れる音を同化しながら変質し固有のメロディーを作る音楽のように、持続(純粋な時間)的な進展によって様々な心の諸状態が融合していきながら、より複雑な質の、より深い内的状態を創りあげていきます。

さらに言えば、その女性の感情は、小さな子供の頃の家庭環境の記憶や自身の恋愛遍歴などを含んだ、長い長いメロディーを前奏として成り立つものであり、それは宇宙に一度だけ生じる掛け替えのないオリジナルの異質性(非等質性)を持つ喜びの感情です。

人間は心を用いない機械的・習慣的な行動に際しては、表層的で単純な感情や感覚や観念によって物事を処理しますが、自身にとって重要な事態にあるほど、その人の全人生が持続(純粋な時間)的に融合した、複雑に絡み合った心的状態が深層(純粋な自我)において発現します。

もし、別の日にまた同じ公園で同じ時間に同じ乳母車の幼子と出会ったとしても、同じ感情が生じることはなく、新たな心的諸状態が付加・進展した、別の質を持つ感情となります。

持続(純粋な時間)において、反復は存在し得ないからです。

例えば、子守歌が成立するのは、短い歌の反復(つまり付加的な進展)によって、徐々に歌を聴いた時に生じる感覚の質が変質していき、最後の歌の質が眠りをもたらすものと成るからです。

心的事象の反復という概念は、空間化された時間によって生じる、記号的な幻想にすぎず、持続(純粋な時間)においては、いかに同じ状況に見えようとも、二度と出会うことのない一期一会の感情や感覚となります。

私が産まれ落ちてから現在までの無数の経験が持続的に融合・進展し続け、オーケストラのような状態を心の深層に生成し続けると同時に、それは次々に生じる新たな心的事象(音符)によって変転し続けます。

推理小説のラストのたった一つの事象で物語に大どんでん返しが生じるように、人生のオーケストラの質(意味)も新たな心的事象の追加によって、刻々と変化していくのです。

つまり、持続においては、人間は自由であるということです。

私たちの言う「時間(空間化された時間)」とは、この持続(純粋な時間)の両端(始めと終わり)を計測するものにすぎず、時間の流れそのもの、つまり本当の時間間隔とは、無縁のものです。

ある事物の始めと終わりの二点を、太陽(日時計)や水(水時計)や水晶振動子(クォーツ時計)など別の物体(基準となる一般等価物的な物体)との同時性において記録したものにすぎず、その二点の間にある間隔そのもの(つまり時間そのもの)については何も語りはしません。

円を多角形と解釈し直し、いかに細かい多角形(無限角の多角形)によって円を描こうとしても、永久に多角形は円に成れないように、いかに時間の両端を限りなく小さく精細にしたとしても、時間間隔そのものとは無関係であり続けます。

時間をtとする数学的計算によって、物体の運動を方程式によって正確に表現することは出来ます。

ここで、もし、デカルトが思考実験において用いた全能の神や悪魔などが、全宇宙の時間速度を10倍に早めた(つまり時間の間隔を短くした)としても、宇宙の運動を記述する方程式には何の変化も生じません。

しかし、持続においては恐ろしいほどの影響をこうむり、私たちの日常経験は大幅に変質します(世界が十倍速になる狂気の経験)。

これは、数学的な「時間(空間化された時間)」が、時間そのものを扱っていない証拠であり、時間とは無縁の物体の空間的な関係性(空間+空間化された時間)を表現しているにすぎないからです。

三次元の空間に、時間を空間的に表す(楽譜やタイムスケジュール表のような)メタレベルの第四次元の空間軸(いわゆる時間軸)を設定しているだけで、空間の範疇から出るものではありません。

決定論(必然)と自由(偶然)

最初に述べた自我の表層の惰性的な行動においては、決定論的な予測が成り立ちます。

それら惰性的な行動は、社会的な利便性のために、感情や感覚や観念を空間化された時間のフォーマット上に配するものであるため、機械論的な原理に従うものと成ります。

まるで天体現象の正確な予測のように、人間の心の動きと行動も予測されます。

しかし、自我の深層の持続の形式においてある心の動きとそれに伴う行動は、予測することが出来ません。

なぜなら、持続において生ずる行動は、先に述べたように、その人の人生全体の融合体の尖端である為、その人自身と一体化し、人生を生き直す(全く同じ事象、全く同じ順番、全く同じテンポ、全く同じ宇宙における位置と時期)しかないという、SFじみた不可能なことを要請するからです。

因果的予測のために必要な、(予測すべき後行の行動に先立つ)先行条件の情報が入手不可能である為、決定論は成立しません。

そもそも、決定論の言う行動の予測と言うものは、ただ、過去の行動を集め要点を絞った”まとめ”のようなものにすぎず、その人の過去の性向を表現するものにすぎません。

未来とは何のかかわりもない、過去のまとめであり、予測ではなく追憶です。

持続を必要としない惰性的・機械的な行動においては、反復が成り立つため、過去の”まとめ”と同じ行動が、次(未来)の行動においても反復的に生起する可能性が高いため、まるで予測したことが実現したかのように見えるだけです。

決定論の問題点は、因果的予測の有効な領域(物理現象や惰性的心的事象)の事例だけを観て、世界のすべてを予測できると勘違いする誤謬(早まった一般化)に陥っているということです。

空間化された時間の形式においてある表層(記号的、社会的)の自我と、持続の形式においてある深層(具体的、固有的)の自我の間には、段階的な変化があるため、自由にも度合いがあるということになります。

つまり、それが惰性的な機械的行動であるほど、人間は自由を失い、重要な事態における真剣な行動であるほど、その人の人生全体が動員された掛け替えのない自由な行動が生じます。

空間化された時間のフォーマットの中で生きることに慣れすぎ、持続(純粋な時間)を忘れた人ほど、不自由になり、機械的行動を為す決定論者の言う予測可能な人間と成ります。

それに対し、記号化(社会化)された自我に呑まれず、持続を生きること(純粋な経験)、いわば真の自我を忘れない人ほど、決定論者には予測不可能な自由な人と成るということです。

おわり