※大著なので暇な時にちょびちょび書きすすめています。

1.

「世界は私の表象である」

経験の形式において最も根本的なものは、主観である私が客観である事物を表象(感覚された対象、心象、想像など私の心に映っている事物像のこと)するという、「主観-客観」の形式です。

これはカントの言う「時間、空間、因果性」という表象の形式に先立つものです。

主観との関係あっての客観であり、眺める者あっての眺められるもの(世界の事物)だということです。

2.

認識はするが、なんぴとからも認識されえないものが主観です(眼は自身の眼を直に見ることができないように)。

それは客観を成立させる根源的条件、世界を担う極点です。

自分が自分を認識しても、時間空間という認識の形式に従う表象、客観としての私、身体に過ぎません。

主観は、時間空間という形式の外にあり、むしろその形式の前提条件です。

主観と客観は切り離せない一対のものであり、一方の消滅は同時にもう一方の消滅を意味します。

3.

表象には、直観的な表象と抽象的な表象があり、前者は肉眼で観る世界の全体や経験の総体のことで、後者は理性によって観ることのできる“概念”のことです。

直観的な表象である私たちの経験的知覚は、カントの言うように、時間と空間という普遍的な条件、形式が共通に具わっています。

数学は、この直観の普遍的な形式である時間と空間を独立に扱う学問なので、誤謬が存在しえ得ません。

また、この時間空間内の諸表象を関係付け、つなげるという特質がこの形式には具わっており、それを「根拠の原理」と名付けます。

瞬間と瞬間をつなぎ(時間)、部分と部分をつなぎ(空間)、因果性や動機付けや論理的判断などをつなぐ「根拠」を与えるもの(原理)です。

私たちの経験的世界である「表象としての世界」は、この根拠の原理に従い、成立しています。

4.

知覚された物質(諸表象)は、この根拠の原理というつながり(因果性)なしには存在し得ず、物質の存在の本質とは、この原因と結果の働き(作用、影響、活動)に他なりません。

[例えば、水は流れることにおいてのみ水であり、火は他の物質を温めることにおいて火であり、またその知覚は、光の波長として目に働きかけられることにおいて生じます。]

ある物質(時間空間内の部分)がある物質に対して引き起こす相対的な変化こそが、物質の存在を保証し本質を規定するのです。

また、この変化や物質というものは、時間と空間が相互的に制約し合い合一することによってのみ成立します。

物質の本質である持続(実体)と変化(性質)は、変わるものと変わらぬものが、同時的併存的(時間と空間の結合のこと)に存在することが、その存在条件です。

変わるものは変わらぬものとの相対的な比較、関係付けにおいて変わるものであり、その逆もまた然り、ということです。

そもそも空間だけの世界、時間だけの世界というものを想像することが不可能です。

この変化(言い換えれば物質間の働きかけ、性質)のつながりが因果性です。

客観世界を限定付ける作用が、主観の認識能力です。

カントは、五官のような経験的認識機能である感性、時間と空間のように経験的ではない形式に関わる認識機能を純粋感性、因果性を認識する機能を悟性(純粋悟性)と呼びました。

結果(作用、働き)から原因をめぐる因果のつながりの網で構成されるのが私たちの認識する世界であり、すべての直観は悟性に基礎付けられているということです。

この悟性の働きによって、知覚は成立します。

身体に生じたある変化(いわば感官に与えられた無意味で無表情な生のデータ)を、特定のあるものであると知覚、認識できるのは、悟性による事物の限定付け(結果原因の因果的連鎖を次々とさかのぼる世界全体の把握)の機能によってです。

真っ暗な世界に急に太陽が昇ってすべての事物が照らし出され、存在をはじめるように、悟性が世界(表象としての世界)を立ち現わさせるのです。

感覚が与えてくれたデータという生の素材から、悟性が直観(表象を直接観る経験的知覚)を作り出すのです。

直観は、単純に感覚的なものではなく知的なものであり、それは因果的連関を悟性的に認識することです。

因果律は経験に先立つ先天的な前提条件であり、ヒュームの言うようにその逆(ヒュームの項を参照)ではないということです。

[例えば、私の目の前のコップの縁はほとんど直線に近い楕円形をしていますが、私はそれを円いコップであると知覚しています。扁平率0.9の極端に潰れた楕円形の生の情報を円という知覚にするためには、様々な因果的つながりを把握した上で捉えるという、かなり知的な操作が必要です。悟性とはそれを瞬時に行う知的機能です。あらゆる事物(表象)は原理的にこの機能なしには成立しません。]

5.

因果性はあくまで客観と客観の関係において成立するものであり、主観と客観の間に成立するものではありません。

客観を原因として主観を結果とする実在論も、主観を原因として客観を結果とする観念論も斥けられます。

因果律は直感や経験に先行する前提条件であり、因果律が直観と経験から学習される(ヒューム)わけではありません。

根拠の原理は客観成立のための本質的な形式であること、表象と客観は同じひとつものであること、直観された客観という存在は因果の結果(作用、働き)そのものの認識に他ならないこと、これらのことを理解していないがゆえに、独断論や懐疑論の対立などという無意味な論争が生ずるのです。

直観された世界、経験的な実在とは、表象である客観の働き(因果的作用)の仕方を認識することに他なりません。

根拠の原理を、その領域外(主観と客観の関係自体)に適用するという錯誤が、これら外的世界の実在性をめぐる問題(というより理性の混乱)を生じさせるのです。

直観的な世界は私たちの感覚と悟性に、いつでもあるがままに開かれているのであり、そもそもその実在性を疑うべきようなものではないのです。

6.

身体が直接的に感受したデータ(素材)を、悟性によって特定のあるものとして限定し、表象が生じるわけですが、この際、二つの身体が私たちに捉えられていることになります。

第一に、悟性によって個別化され、空間時間内で把握された身体。

例えば、自分の脚を周りのものと区別して見たり、自分の手で額に触れて体温を感じたりする、私たちが日常的に経験する表象としての身体です。

これはあくまで悟性のうち(時間空間内)で把握される知的な表象、いわば脳によって延長実体として把握されたものにすぎません。

第二に、もっと根源的で直接的な身体の認識というものがあります。

それは悟性によって捉えられる前の生のデータ(素材)、直接的な認識、直接的な客観としての身体です。

意味付けも価値付けも情動反応も生ずる以前(知的把握以前)の純粋に感性的な身体感覚です。

[例えば、深い眠りから急にたたき起こされた瞬間、私の目の前の光景は、混沌とした単なる形と色の乱舞のようなものが感覚されているだけです。そこから知的な限定付けにより、その光景がなんであるかが分別され、特定のあるものとして把握されます(ウイリアム・ジェームズの純粋経験や原初的混沌をイメージすると分かりやすいかもしれません)。]

五官がそろっている人間の場合、この知的把握(表象の生成)が瞬時に為されるので、この直接的な身体感覚が分かりにくいかもしれません。

しかし、生まれつき目の見えない人などの場合は、触覚の生のデータ(素材)をあるもの(表象)として把握(構成)するまでの漸次的な生成(ぼんやり~はっきり)の時間幅が明確に存在します。

動物もこの悟性というものを有し、単純な因果性を認識しますが、その鋭さや細かさや因果の連鎖をさかのぼる範囲において、人間とは大きく異なります。

動物は自己の身体に近い直接的で狭い因果関係しか把握できませんが、知能の優れた動物であるほど、人間に近い高度な因果性の認識をもつことになります。

時に聡明な動物が人間を超える因果性を把握することもあります(荷物運びの象が自己の体重ではもたない橋の危険を察知し、渡らなかった例が挙げられています)。

極めて鋭い悟性の機能を持つ人間は、因果関係の中から本質的なものをとらえ、普遍的な自然法則を導出したり、それを応用し、未来の原因結果関係と関わることをも可能にします。

人間が「愚鈍」と呼ぶものは、この因果性の把握能力の低さ、悟性の欠如のことです。

原因と結果、動機と行為のつながりを把握することのできない者のことです。

愚か者は、物事の原因や行動の動機を見る力がない分、物理的にも心理的にも世界に上手く対応できず、自らを不幸に陥れるのです。

「理性」は、概念による抽象的な認識の能力で、それが把握するものが「真理」であり、「悟性」は、事物の因果的つながりを把握する具体的な認識の能力で、それが把握するものが「実在」です。

「真理」とは、十分な根拠を備えた抽象的判断、「実在」とは、直接的な客観(直観されたもののこと)における結果と原因の正しい移行のことです。

「真理」に対するものが理性を惑わす「誤謬」、「実在」に対するものが悟性を惑わす「仮象」です。

悟性の働きは直観的であり、反省的に物事を概念化し比較検討するような理性的な論証の機能を持っていません。

それゆえ悟性は、因果的つながりが複雑な事物の場合、複数の原因のうちから正しい原因というものを判断できず、最もありふれた自分に近しいものを仮定してしまうのです。

悟性により直観されたこの仮象そのものは、決して理性によって取り除くことはできません。

例えば、天上より地平線上の月の方が大きく見えるという錯覚(仮象)そのものを、理性によって矯正することは不可能です。

理性はただ抽象的概念的な判断として、「地平線上の月は大きく見えはするけれど、実際は天上のものと変わりはない」と反省的に自分に言い聞かせるのみです。

直観的な認識(悟性的認識)「見る」ではなく、ただ「知る」という人間特有の認識(理性的認識)のあり方において、月の大きさを把握し直すことができるだけです。

7.

既存の哲学のように、客観から出発するのでも、主観から出発するのでもなく、本書は「表象」から出発します。

表象は主観客観をその内にすでに含んでおり、その分裂が最も根源的な第一の形式としてあります(1.を参照)。

そして、この形式に従属する第二の形式として、時間空間因果性という客観にのみ属する諸形式(根拠の原理)があります。

勿論、主観と客観は本質的には一つなので、主観の側からこれ(時間空間因果)を見た場合この形式は先天的なものとして把握されますが、正確には主観と客観共通の境界としてあります。

従来の哲学は主観か客観のいずれか一方から出発してきましたが、本書では主でも客でもないその「間」から考察していくという意味で、それらと明確に異なる新しいものです。

第一の形式(主-客)においても、第二の形式(根拠の原理)においても、また次章で扱う理性(概念)においても、すべては相対的な関係にあるということです。

8.

直観と言う直接的な表象の世界の記述はここまでにして、次は反省の世界である理性の抽象的、論証的、概念的世界を考察します。

それは直観的認識と言う太陽に照らされた、月光の反射ような、二次的な世界です。

直観の世界に留まる限り、私たちの認識は明晰で確実であり、問いも疑いも生じません。

直観に安んじ、現在に充足しており、事物は自らに即してあります。

しかし、理性によってその状態に反省が加えられ、抽象的な認識がはじまると、理論面では誤謬や疑念が、生活面では心配や後悔が生じます。

直接的な表象の世界(直観)における刹那的な仮象と異なり、抽象的な表象の世界の誤謬は、人々を覆い時代を跨ぐ広範な領域を占領します。

各時代の賢者たちは、これと戦い続けています。

動物ももつ直観的認識の世界と異なり、その反射、派生態である、反省的意識の世界は人間にのみ生じたものです。

人間に思慮が生じ、非理性的な動物たちと袂を分かつことになります。

直観の世界がそうであったように、動物はただ現在に安んじ、直接的な表象や因果(動機)に従い生きています。

しかし人間は、理性によって未来や過去を生き、抽象的な概念に従い、生きています。

目先の表象に左右されない抽象的概念を持つからこそ、人間は計画や格率や悔悟などに従って行動を決断できるのです。

動物は目先の表象に動機付けられ、さらにその反復による習慣の産物になります(調教などがよい例です)。

しかし、人間は抽象化の作用によって、複数の動機を認識し、比較し、熟慮し、決断するということが可能です。

何かを欲するという点では、両者同じですが、動物はただ感じ、見る、だけに対し、人間はこれに付け加え、考え、知り、ます。

この概念や思考内容は、言葉によってのみ表現、伝達が可能であり、真理誤謬を問わず、それは人と人、時と時を伝播し、共有されます。

現在のみを生きる動物は、死に際してはじめて死を知ります。

しかし、概念として可能性や未来を先取りできる人間には、死への憂慮が生じます。

人間が哲学や宗教を持つのは、生や死を問うこの人間独自の能力のゆえです。

理性のゆえに人は、動物よりはるかに多様で広範な諸現象を生じさせることになります。

悟性の機能が「因果関係の直接的認識」というただ一つのものであったように、理性の機能は「概念の形成」というただひとつのものです。

意志的な決断をしたり、情念をもちかつそれを抑制したり、未来や過去を想ったり、可能性と現実性の世界を往復したり、推論(帰納、演繹)によって事物を制御したり等、人間にのみ与えられたこれらのものは全て、ただ一つの機能である「概念の形成」によって、派生してくるものなのです。

9.

「概念」を言い換えるなら、非直観的な表象、抽象的表象、普遍的表象、時間空間外の表象、客観(時空内の事物表象)を代表する表象、表象の表象、などのようになります。

「概念」の本質は、直観的表象との関係(relation)そのもののことです。

人間理性の反省の機能によって、原型となる直観的世界(表象)の模写(反復、反映)が生じます。

それは、異質な素材(概念)による独特の方法による模写(直観的表象を模像的に表象する)であり、ここでは根拠の原理は抽象的表象を通して関係性を表現します。

直観的表象を最下層の基礎地盤として、階層的に関係付けられた関係の関係の関係という重なりが概念です。

直観的表象は同じ部門(クラス)のものとの関係性によって成立していますが、抽象的表象は別部門(クラス)の表象との関係付けによって成立します。

概念には、直接的に直観的表象につながる具体的な抽象概念(例、人間や石)という低層階ものもから、複数の概念の媒介によってつながるより抽象的な抽象概念(例、徳や美)まで、層をなして在ります。

概念は複数の表象(具体的表象や抽象的表象)を包摂し、ある概念は、その下層に含まれる表象、いわば認識根拠となるものを思惟可能にするものです。

概念の本質は、概念が表象の表象であること、「別の表象に関係することでのみ自らの本質をえる」ことに由来します。

概念が普遍性をえるのは、一般に考えられているように、概念が複数の客観(直観的事物表象)から抽象されて生まれるからではありません(それは二次的偶然的なものです)。

「個別者の規定、限定でないということ」が概念の本質であるからこそ、複数のものが包摂されうるのです。

概念は直観的(具体的)ではなく抽象的である分、かっちりと規定、限定された表象ではなく、ある範囲、ある外延を有する表象でしかありません。

ひとつの概念にひとつの実在が対応している場合においてもそうなのです。

喩えるなら、ある具体的人物(直観的表象)を模造した精巧な模写(具体的な抽象的表象)であっても、その人とわずかに異なった似た人をも含んでしまうようなことが不可避的に生じます。

[例えば、幼稚園の先生であった現実のステラおばさんの模像としてのクッキーの肖像画のステラおばさんは、お笑い芸人の近藤春奈さんも同時に含み指し示しています。どれだけ具体的な抽象物であっても抽象化である以上、オリジナルとぴったり合致することができず、ある種のアバウトなゆらぎ幅による複数のものの含有が生じてしまいます。それが抽象の抽象たる所以です。]

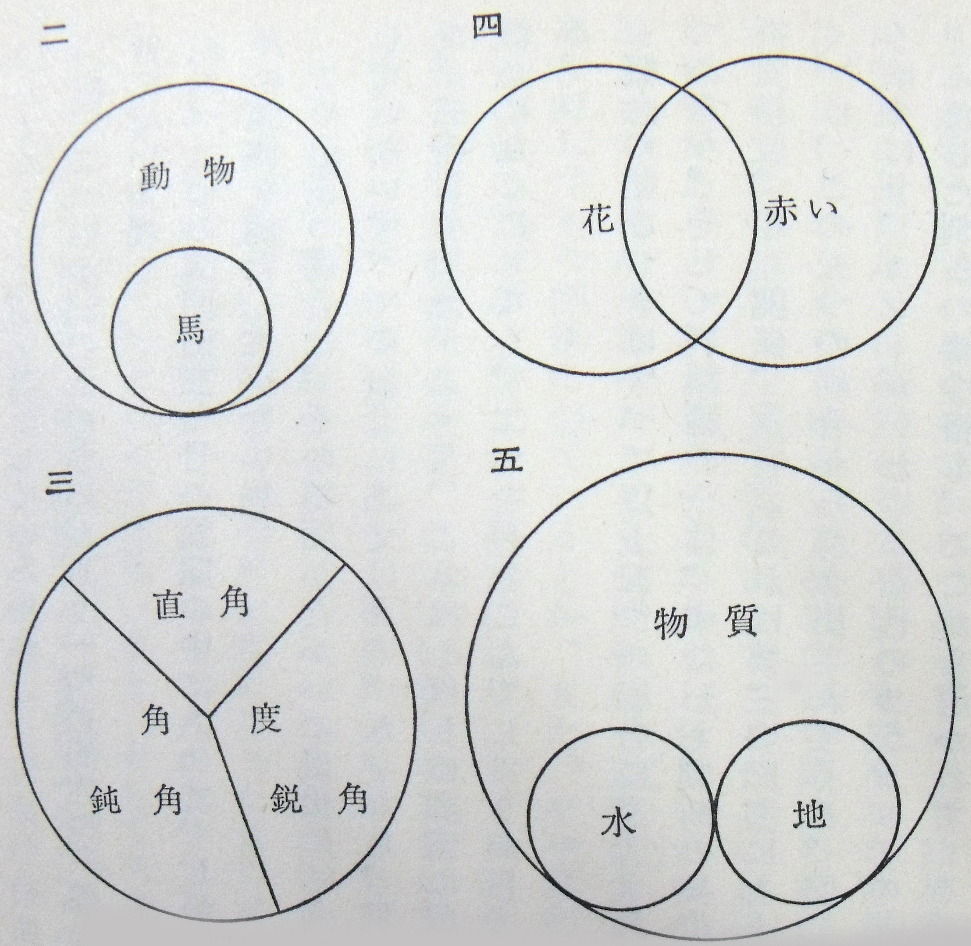

ある概念の範囲と、もう一つのある概念の範囲の関係を認識することが「判断」と呼ばれる論理的な認識であり、それを叙述したものが「主語-述語」関係です。(下図、ショーペンハウアー著、西尾幹二訳『意志と表象としての世界・正編』中央公論新社より)

一、概念の範囲が等しい場合。

二、一方の概念がもう一方の範囲を完全に含む場合。

三、一つの範囲が二つ以上の範囲を包み、かつそれら包み込まれたものが互いに排除し合いながら共にこの範囲を満たしている場合。

四、二つの範囲の各々が、他の範囲の一部を含む場合。

五、二つの範囲が第三の範囲の中にあるが、それを満たさない場合。

直接に共通の範囲を持たない全ての概念がこれにあたります。

共通したものが見られないものでも、広い範囲内で見れば必ず両者を包む概念が存在します。

これら基本的な関係をさらに結合させることによって、多種多様な関係、複雑な判断を考えることが可能です。

組み合わせ次第で、推論の長い連鎖が成り立ちます。

例えば、三段論法であればこのようになります。

オイラー図による三段論法の表現(wikipediaに飛びます)

ちなみに詭弁術や説得術は、この概念の関係を皮相的に扱い、自分の目論見に合わせるように地すべりさせていくというテクニックです。

それは正しい推論のつながりを廻る判断ではなく、勝手気ままに移動させる何でもありの手管です。

以下に「旅行」という概念を選び、この方法を図として説明します。

学問的論証における誤謬も、意図するかしないかの問題で、これと同じ性質のものです。

14.

「知識」というものは、理性の内から生ずるものではありません。

先ず直観的認識としてえられ、それが抽象的な認識方法によって段階的に普遍化され、理性の内に貯蔵されます。

知識とは、抽象的な意識にまで高められた直観的認識のことです(動物は認識は出来ても、知識は持てない)。

「科学」とは、知識という断片を統一のとれた全体として認識するもの、ある対象の完全な抽象的認識を得るものです。

例えば、物理的影響関係や生物の性質や言語構造などです。

個々の事物の研究を通し、終局的に純化された抽象概念の全体的把握です。

この際、個々の事物をすべて集める全体性の把握ではなく(記憶媒体の限界、事例の完全な枚挙の不可能性によって原理的に無理です)、第九節で述べた概念の範囲のより大きなものを把握し、その細分化を通して個々の事物を規定するという形で全体を掌握します。

ある一つの科学がその全対象を体系的に包み込むことができるのは、それが普通の知識とは反対に、普遍から出て特殊へ進むという科学特有の認識のあり方によってです。

他の多くの原理を包括するより普遍的な原理も、科学の領域によってその関係性の構造は異なっています。

上下従属の関係の目立つものは論理的な判断力を要するもので(例、物理学)、並列の関係の多いものは記憶を要するものです(例、歴史学)。

科学としての完全性は、可能な限り上下の従属関係が多く、並列関係の少ないことにあります。

科学的である才能とは、様々な概念の範囲を諸規定に応じ上下の従属関係にまとめあげる能力のことです。

普遍から特殊へ、知識が様々な媒介する概念を経て、規定に応じて細かく分化し下降していくことです。

カントの言う等質性の法則と特殊化の法則を併せ持つ状態です。

科学の目的とは、より確実性を増すことではなく、普遍から特殊にまとめ上げられる体系的認識の形式、知識を形式によって明瞭、完全、簡便に把握することにあります。

ここでよく起こる勘違いが、原理から演繹されたもの(証明されたもの)のみが真理であり、あらゆる真理は証明を要する、というものです。

しかし、これは本末転倒です。

基礎にあるのは直観であり、あらゆる証明は、証明されざる真理としての直観を源泉として生まれる二次的なものでしかありません。

つづく