自由vs運命

哲学においてもっとも雄弁に語られる自由は、実存的な自由です。

代表的なサルトルをはじめ、古くはローマ皇帝マルクス・アウレリウスの指導理性の概念から、スティーブン・コヴィーのような現代のビジネス書まで、自由意志に対する信頼を置く実存的自由は、変わることなく語り継がれる普遍的なものです。

それは、行為決定に際し人間は意志によって、常に主体的に自由に選択できる、ということです。

この自由意志に対するのが決定論や運命論や機械論などと呼ばれるものです。

例えば、動物や赤子をつねりあげれば、必ず鳴き声(泣き声)を上げます。

それは痛みという環境を与えれば、そのインプットに対し必然的に鳴く(泣く)という行為がアウトプットされます。

主体性(自由意志)のない物体や動物や赤子は環境の奴隷であり、決定論に支配された自由なき存在だというわけです。

しかし、自由意志を持つ主体である人間は、与えられる環境とそこから出てくる行為の間に、意思(考え)と意志(複数の考えの中から選択された行動に向けた意欲的考え)を介入させます。

ですから、つねりあげられても、「大の大人が泣くなんて格好が悪い」とか「泣きを入れれば加害者に負けることになる」などという意思(考え)が生じ、「見栄のために俺は泣かない!」という意志を介在させる事によって、(決定論に反し)泣かないという行為選択が可能になります。

実存的自由はこの主体の意志(自由)を最高位に置く考え方です。

この自由に対し、決定論はこう考えます。

世界は完全に必然によって充たされた世界でありながらも、現在の知性には限界があり、それ(必然)を部分的にしか認識できないため、人間は勝手に自由であると思い込んでいるだけだと。

主体的な「自由」の概念とは、単なる必然に対しての「無知」でしかないのです。

いずれ知性がその無知の領域を徐々に開拓し、世界の必然を完全に把握した時、決定論の正しさが証明されるだろう、というわけです。

では、実存的な自由を信奉する側は決定論的必然をどう見ているかというと、そんなものは「どうでもいい」のです。

自分の行為選択があらかじめ決定論的に決められた必然かどうかを知るには、自分がいま生きるリアルな世界から出る(超越する)しかありません。

例えば、おとぎ話にある、巨大な亀の甲羅の上で生きる人々は、自分が亀の甲羅の上で生きていることを知る方法はありません。

おとぎ話の読者は、彼らの世界の外にいて、全てを知っている神様のような超越的な視点から見ているからこそ、彼らが甲羅の上に住んでいると知ることができるのです。

仮に人間が、自分では気付かないうちに決定論的な世界に生きているとしても、人間は神のように人間世界を超越した場所に立てない(つまり現実世界から出ることはできない)以上、決定論など考えても意味が無い(ナンセンス)のです。

自由=運命

この自由と運命の永遠の対立を融合させるのが、スピノザ的な自由観です。

既存の見解とは真逆で、世界の必然を知れば知るほど(自由が失われるのではなく)人は自由になる、というものです。

それは、自由とはむしろ必然の認識である、という一見奇妙な考えです。

一般的には、目の前にある様々な種類の果物の中から、自由に自分の意志によって好きなものを選ぶことが「自由」だと思われています。

しかし、ここで本質的なことは「選べる」ということではなく、「好きなものを知っている」ということです。

その行為決定の必然「私は洋梨が好きだから、洋梨を選ぶ」ということを知っている、それが自由の感覚の正体なのです。

もし、私がどれを選べばよいのか分からないならば、いくら選択肢が多くとも、自由の感覚は生じません。

むしろ、選べないというその不自由さに、頭を抱えることでしょう(これが豊かで自由なはずの現代の不自由の正体です)。

また、いじめっ子に強制されて、好きでもないリンゴを選択させられる時、私は不自由を感じます。

それは他のものを選ぶことができない(選択肢が少ない)から不自由を感じるのではなく、リンゴを選ぶ理由(必然)が、いじめっ子の中にあり、私はただ不条理に、何の理由(必然)も知らずにリンゴを選ばなければならないからです。

その行為決定の必然を知り尽くし、迷うことなく選択する時、自由と必然が縒り合い一本になっており、そこに(意識的に)選択するという余地はありません。

迷いなく(選択の余地なく)生きている時にこそ、人は最高の自由を感じるのです。

不自由も同様に選択の余地がありませんが、決定的に違うことは、行為主体に必然(理由)が認識されておらず、自由と必然が分離しているということです。

私たちが自由を感じるのは、行為決定の選択をしている時ではなく、何をすればよいかが分かっているという、自分の使命の中で、迷うことなく行為している時です。

必然(理由)の認識によって行為決定の選択肢がせばめられる(為すべきことが分かっている)ほど、むしろ人は自由を感じます。

つまり自由の本質とは、必然の認識のことであり、ここにおいて自由と必然は一体となります。

それは、仏教が、運命の歯車とその人の生が重なる時、融通無碍(仏教的自由)の境地に至る、と述べるのに似ています。

実存的自由の本質

そう考えると、実存的自由とは「理由付け」の作業であり、それは、己で必然を産出することによって、不自由を自由に変えることです。

例えば、同じ登山をする人でも、ハイキングをしにきた人には楽しく、山の向こうに商いに行く人には難儀な苦痛ですが、後者の人間も意志によって目的設定を変更すれば、苦を楽に変更できると、サルトルは言います。

マルクス・アウレリウスも、「我々の精神はすべてその活動の妨げになるものをくつがえし、これを目的の達成に役立つものと変えてしまう。~道の邪魔をしていたものが、却ってこの道を楽にするものになってしまうのである。(自省録)」と、述べます。

行商人にとって、何の必然もない「山登り」という行為に、自ら「成長のための試練」だとか「自然と接するよい機会」だとか、自ら理由を付け、山登りという状況を必然的なものとし、不自由なはずの山登りを自由な選択による主体的な行動にするのです。

もし、この行商人が神のような知性をもち、此処に山が生じた必然や、彼が商売人になった必然や、この時代に生まれた必然などを知り尽くしていれば、決して、この山登りを不自由とは感じなかったはずです。

悠々と何の迷いもなく当たり前のことを当たり前に為すだけだからです。

山登りが不自由なのは、その必然が彼に開示されていないからであり、この非開示を自らの記述で埋めようとするものが実存的自由なのです。

決定論が提供する必然(理由)はあまりにも狭く脆弱(ごくごく一部の物理現象の必然という名の蓋然程度しか語れない)で、何の信用もおけない(何も開示してくれない「どうでもいい」レベルのもの)からこそ、人は自由意志を用い続けるのです。

人間が自由意志(自ら必然を創作する機能)を捨てるのは、自身が神のような完全な知性を持った時だけであり、それは永遠に来ない、つまり人は永遠に自由であり続ける、ということです。

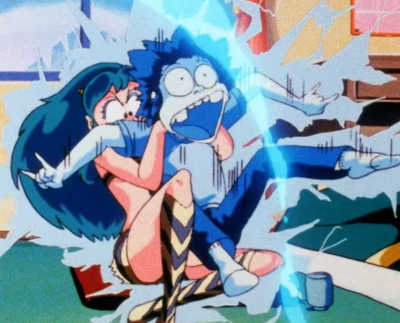

決定論は自由意志の創作性(主観性)を笑い、自由意志は決定論の無能(出来損ないの自称客観性)を笑いながら、互いに仲良く補い合っているということです(ラムちゃんと諸星あたるの永遠の痴話喧嘩のようなもん)。

『うる星やつら』

おわり