序論

一、純粋な認識と経験的な認識の区別について

認識は経験と共に始まります。

外的対象が人間の感覚を触発し、心(頭)の内にその表象をもたらすと共に、知性(悟性)を作動させ、諸表象を比較、分離、結合する加工によって、生の素材である感性的諸印象は、対象の認識へと仕上げられます。

[「表象」というのは、心のうちに生じる”対象の像”や”対象の観念(漠然とした考え)”です。文脈によって「像」か「観念」かに分かれます。また、観念に似た語の「概念」は、対象の本質や定義を明確にし言語的に捉えたものです。]

また、認識は、感覚によって得られた感性的印象という素材と、認識能力自体から引き出したものとの、合成物です。

人は、意識的に訓練しない限り、この合成物(感覚的印象+内から引き出したもの)を分離して捉えることは出来ません。

感覚から得られた印象を素材とする経験的認識を「アポステリオリ(後天的)」な認識と呼び、経験や感性的印象に依存しない独立した(自身の内奥から引き出したものだけで構成された)認識を「アプリオリ(先天的)」な認識と呼びます。

ここで注意しなければならないことは、過去の経験によって獲得された一般法則は、いかに経験より前にあるように見えても(勘違いされても)あくまで経験的なもの(つまり後天的なもの)であり、アプリオリ(先天的)なものではないという事です。

例えば、”重力”の認識は自身の内奥から引き出されたものではなく、過去に獲得された経験記憶の蓄積から抽出されたものです。

アプリオリとは、単にその時々(状況)の経験から独立してあるという事ではなく、すべての経験から独立してある、という事です。

さらに言えば、「すべての変化には原因がある」という命題は、アプリオリではありますが、純粋ではありません。

変化という概念は経験からしか導き出せないからです。

アプリオリな認識のうち、経験的なものがまったく混入していないものを、「純粋な認識」と呼びます。

[このアプリオリな認識と純粋な認識の違いは、明確ではなく、無視しても問題ありません(当サイトのような一般教養的レベルの理解においては)]

二、アプリオリな認識について

経験的認識と純粋な認識(アプリオリな認識)を隔てる基準は、「必然性」と「厳密な普遍性」です。

経験的判断においては「~である」という”事実性”のみが語られますが、アプリオリな判断においては「~である、以外はありえない」という”必然性”が語られます。

ある命題が同時に必然性を有する場合、それはアプリオリなものであり、必然的命題が必然的命題からのみ導出された純粋なものである場合、絶対的にアプリオリな命題と言えます。

[命題とは、真偽の判断が可能な平叙文を指します。命令文や疑問文や真偽の判断が不可能な文は命題ではありません。命題=判断(の文)です。]

経験的な判断は、”厳密な普遍性”を獲得することは出来ません。

経験的判断は、帰納にもとづく仮の普遍性、比較的な普遍性を提供するだけで、「過去の経験の中では例外は無かった」ということを述べるにすぎません。

多くの場合に妥当することを、全ての場合に妥当すると、勝手に普遍化してしまっているだけです。

もし、一切の例外を許さない”厳密な普遍性”をもつ命題があれば、経験とは異なる特別な認識の源泉(アプリオリな認識能力)により判断されたものであり、それは絶対的にアプリオリな命題と言えます。

「必然性」と「厳密な普遍性」をもつアプリオリで純粋な判断の具体的事例を挙げるなら、学問的なものであれば数学のすべての命題がその好例となっていますし、日常的なものであれば、先に述べた「すべての変化には原因がある」という因果律の命題などです。

[これは先ほどは純粋でない命題と言われていたもので矛盾しているように思われますが、この点について批判を受けたカント自身は、「純粋」の意味の違いだと説明します。一節のものは、経験的なものが混合されていないという意味での純粋な認識で、二節のものは、経験的なものに依存していないという意味での純粋な認識だそうです。説明されても違いがよく分かりませんが、先ほど述べたように一般教養的読解では無視していいレベルの矛盾なので無視します。]

ヒュームは因果律を、習慣的に獲得された観念の連合的つながり(恒常的連接)、つまり経験的で非必然的で非普遍的なものと考えます。

しかし、すべての原則が経験的に獲得されたものであり偶然的なものであるとするなら、拠り所となる確実性が何もない混沌状態となり、経験そのものが成立しなくなります。

経験が可能であるためには、アプリオリ(非経験的)で必然的な原則(因果律)が不可欠です。

[因果律を前提としながら因果律を批判するヒュームの矛盾した姿勢に疑問を呈します。]

また、判断のみならず概念もアプリオリな起源をもちます。

例えば、或る物体という経験的概念の内に含まれる、色や固さや重さなどの経験的要素を全て取り去っても、そこを占めていた”空間”のみは取り去ることが出来ず、残ります。

物体的・非物体的問わず、あらゆる客体の経験的概念から、経験によって獲得した性質を取り除いていっても、どうしても取り除けない実体的な性質が残り、それ(実体の概念)がアプリオリな出自をもつものであることが判明します。

三、哲学はアプリオリな認識の可能性、原理、範囲を規定する研究を必要とする

私たちは、経験の領域を超えるものを認識することを望みますが、当然、そのような超-感覚的世界(感覚を超えた領域)の認識の為には経験は役に立ちません。

しかし、それは人間にとって重要なものである為、探究を諦めたり無視したりするより、誤るリスクをとってでも、この崇高な課題に取り組まねばなりません。

純粋な理性の使命は、神や自由や不死など超-感覚的世界の領域にあるものの探求にあり、このような学問を「形而上学」と呼びます。

既存の形而上学は独断的であり、己のもつ理性の能力を事前に吟味せず、自信満々でこの課題に挑みます。

私たちは、そのように、未だ由来も起源も分らぬ認識や原則(つまり己の理性の能力)を用いて探究すべきではなく、先ずは、知性はどのようにしてアプリオリな認識に到達できるか、そしてその認識の範囲と妥当性と価値とはいかなるものかを明らかにする必要があります。

アプリオリな認識の一部である数学の成功とそれに対する強い信頼が、他の種類のアプリオリな認識に対する安直な信用を生んでしまうと同時に、経験の領域外について語るものは経験的に反駁される心配がないという安心感が、独断的な態度をもたらすことになります。

数学などの輝かしい事例によって、理性の威力に心奪われた人間は、無際限にそれ(理性)を拡張しようという衝動にかられます。

プラトンのように、感覚的(経験的)な世界の彼岸へと、イデア(理念)の翼によって飛んでいくのです。

基礎や土台をおざなりにしたままで、理性の構築物を作ることが普通になってしまっていますが、それには二つの認識の様式(分析、総合)が関わっています。

四、分析判断と総合判断の区別について

すべての判断は、主語と述語の関係(~は~である)の命題によって語られますが、これには二通りの関係があります。

述語がすでに主語の内に含まれており、命題が主語の分解的な展開となっているものを「分析的判断(解明的判断)」と呼び、述語が主語の内に含まれず、外から結びつけられたものを「総合的判断(拡張的判断)」と呼びます。

分析判断は、主語と述語が同一性の関係にあり、何ら新しいことを語っておらず、はじめから在るものを分解的に変形して見せているだけです。

例えば、「すべての物体は、広がりをもつ」という命題は、主語である物体に含まれる延長(空間)の要素を分析的に取り出した、分析的判断です。

総合判断は、主語概念の下では考えられまかった、新しい概念を付け加え総合するものであり、それは分析によってはけっして得られないものです。

例えば、「すべての物体は、重さをもつ」という命題は、主語である物体に本質的に含まれない重さの要素を拡張的に付加した、総合的判断です。

分析判断は、元から所有しているものの展開であり、自己の概念の外に出て経験的に確認する必要のないアプリオリ(先天的)なもので、偶然性の入り込む余地のない必然的な命題です。

それに対し、経験的判断は、すべて総合的なもので、偶然的結びつきです。

「物体」の本質である、延長(空間をもつこと)、不可入性(同じ空間に異なる物体が同時に存在することは出来ない)、形態、などの述語は、その概念(「物体」)が与えられた段階で、あらかじめ分析的に把握することが出来ます。

それに対し、重さという述語は、過去の経験を通して物体に総合的に付け加えられ、認識が拡張されたものです。

ここで問題となるのが、アプリオリな総合判断の存在です。

例えば、「生起するものには原因がある」という命題の主語「生起するもの」に述語の「原因」の概念は含まれていませんが、かといってこの命題の普遍性と必然性は、経験によって獲得されるようなものではありません。

人間の知性は、経験とは別の「未知のもの」に基いて、アプリオリな総合を成立させていると考える必要があります。

[少し例が分かりにくいので、日常的な例を挙げます。

分析的判断とは、主部の内に既に含まれている述部を明らかにし展開する分析作業です。

「運転免許証取得者は、車の運転ができる」という命題の場合、”運転免許証取得者”という概念の内に既に”車の運転ができる”という概念が含まれており、それを分析的に解明しているだけです。

分析的判断の長所は、その結合の必然性と確実性、短所は、何一つ新しい情報を付け加えない自己完結的なものであるという点です。

総合的判断とは、主部の内に含まれていない述部を拡張的に結合(総合)する作業です。

「車の所有者は、車の運転ができる」という命題の場合、”車の所有者”という概念の内に”車を運転できる”という概念は含まれていません。

経験的に、”車を所有している人は車の運転ができる”という事実を学習し、車の所有と車の運転を勝手に(つまり偶然的かつ不確実に)結合しているにすぎません。

運転免許証を取得せずにコレクションや投機対象として車を所有する人もいます。

このように、総合的判断は経験的なものであるため、新しい情報を付け加えるという長所を持ちながら、偶然的で不確実なものでしかないという短所をもちます。

経験は常に限界をもつため(人は無限の空間と無限の時間に渡るすべての経験を獲得することができない)、経験的な命題は永久に今もつ経験的事実を反証する例外の存在に脅かされ続ける、偶然的(非必然的)で不確実なものです。

アプリオリな総合命題(総合判断)とは、これら二つの命題(判断)の長所を併せ持つ、完璧なもの(必然的確実に新しい情報を結合する命題)です。]

五、理性に基づく学問はアプリオリな総合判断が原理として含まれる

[本節では、アプリオリな総合判断の具体例が、数学、幾何学、自然科学、形而上学の命題において語られます。

「七と五の和は、十二である(7+5=12)」

「直線は、二点を結ぶ最短距離である」

「物体世界のあらゆる変化において、物質の量は一定不変である(質量保存の法則)」

「世界には、はじまりがある」

数学と幾何学の命題は分析的に見えますが、カントは総合判断であると述べます。

重要なことは、学問における命題の多くが、経験的に獲得されたものでも、分析的に導出されたものでもない、未知の出自をもつものであるということであり、その謎を解くのが最優先課題です。]

六、純粋理性の一般的な課題

「アプリオリな総合判断はどのようにして可能か」というのが、純粋な理性の本来の課題です。

これまでの形而上学が不確実で矛盾したものであったのは、この課題について思い至らなかったという点にあります。

ヒュームがこの課題に最も近づきましたが、彼が述べたのは、原因と結果の因果的結びつきが経験的な総合命題であるということだけであり、必然性は単なる習慣化した経験(偶然性)による妄想にすぎないと否定します。[ヒュームの頁を参照]

もし彼が、この課題を意識してさえいれば、アプリオリな総合命題の可能性を、いわば純粋な理性による学の可能性を否定することはなかったでしょう。

この課題の解決は、アプリオリな理論認識に基づく学問の根拠付けとなり、同時にそれは「純粋な数学はどのようににして可能か」「純粋な自然科学はどのようにして可能か」「形而上学はどのようにして可能か」という問いの答えともなるのです。

形而上学の不確実さや矛盾を払拭するためには、「形而上学における対象の確実な知を所有することはできるのか」「理性はその対象について判断する能力をもっているのか」「理性を信じ拡張すべきか制限を設けるべきか」などの疑問を解決する必要があります。

つまり、「学としての形而上学はどのようにして可能か」という問題です。

独断的な理性は根拠なき主張を生み、それはいずれ懐疑論に至ります。

ですから、理性について批判する学が必要なのです。

理性批判という学は、理性そのものの本性を対象とするものであり、理性が自分自身の能力を自覚し、己(理性使用)の可能性の範囲と限界を定めることです。

私たちは、これまでの形而上学とは完全に縁を切り、アプリオリな認識を総合的に拡張する本来の形而上学を探究せねばなりません。

これまでの独断的な形而上学に対する不信から、それらと縁を切ることは難しくありませんが、形而上学が人間の純粋な理性から自然に発生する天性のものである以上、根からこそぐことは出来ません(例えば、「世界に始まりはあるのか、それとも永遠に存在し続けていたのか」などという形而上学的問いは、人間が理性をもつ存在である限り、発せられ続けるでしょう)。

必要なことは、これまでとは別の方法で育み、その根を正しく成長させることです。

七、純粋理性批判という学の理念と区分

このようにして、「純粋理性批判」という学の理念が生じます。

アプリオリな認識のための原理を与える純粋理性と言う道具(オルガノン-真理に到達するための理論的道具-)によって、純粋な理性の体系を獲得することが期待されますが、現段階ではそのような要求が可能かどうかまだ分かりません。

先ず、なすべき仕事は、純粋理性の源泉および限界を明らかにすることです。

つまり、純粋理性の体系に至るための予備学としての「純粋理性批判」です。

それは”学説”ではなく”批判”、理性の”拡張”ではなく”浄化(是正)”であり、理性を誤謬から保護する消極的な仕事です。

[1.アプリオリな認識の能力である純粋理性を批判的に検討することによって精錬し、純粋理性の道具(オルガノン)を取得する。2.獲得されたその道具によって、アプリオリなもののみで構成された純粋理性の体系(真の形而上学)を構築する。本書『純粋理性批判』は1.の過程にのみ関わるものであるということです。]

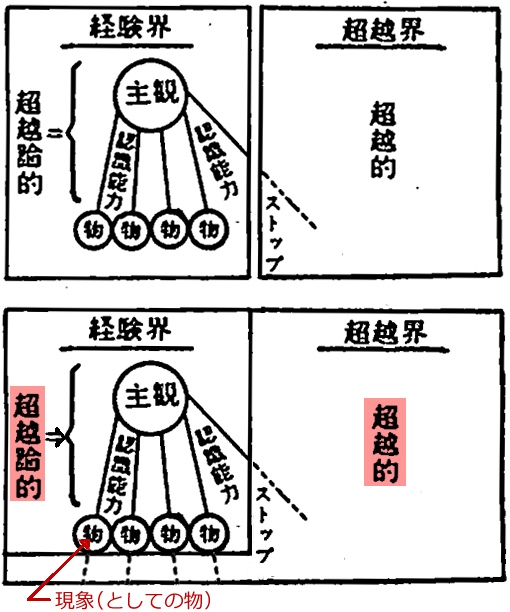

対象そのものの認識ではなく、対象を認識する仕方(方法、仕組み)そのものについての認識(かつその認識がアプリオリ的に可能な限り)を、「超越論的(transzendental)」な認識と呼び、超越論的認識に基づく概念の構築物を超越論的な哲学と名付けます。

勿論、本書の目的は批判であるため、”超越論的批判”に留まります。

[“transzendental”に「超越論的」ではなく「先験的」という訳語をあてる翻訳者も多くいます。「経験に先行するもの(経験の前提になっているもの)的」という意味で「先験的」ですが、これはアプリオリの訳語である「先天的」と非常に似ているため混同しないよう注意が必要です。また、「超越的(Transzendent)」という語は、一般的には神や霊界やイデア界などの「経験世界を超えたもの的」という意味で用いられていますが、カントにおいては意識(内在)を超えた外在的な対象そのものを「超越的」なものとし、対象の認識(現象の成立)の仕方そのものに関わるものを「超越論的」なものとします。ですから、「超越論的」とは「超越(の成り立ちについて)論(じる)的」の省略と(とりあえずは)考えてください。どのような由来を持つにせよ、「超越論的(transzendental)」という語が結果するものは次のような態度です。経験世界を超越したもの(物そのもの)と経験世界(現象界)の間の境界線を引くために、私自身が幽体離脱し、メタレベルに立つ観察者として”私と世界”の在り方を鳥瞰的反省的に観察し、その構造を記述するような特殊な態度です。当サイトのような一般教養レベルの通俗的な理解においては、これぐらいで大丈夫ですが、この訳語の問題について気になる方はこちらの論文⇒“仲原孝.カントにおける超越概念.2007”が参考になります。一般人は以下の図のように捉えると分かりやすいと思います(図上段は三一書房『哲学論理用語辞典』内の【超越論的】を説明する図で、図下段は当サイト管理人が勝手に描き直したものです)。たぶん、”transzendental”の訳語を「超越論的」とした時点で、現象学(フッサール)的カント解釈となり、カント的カント解釈を諦めてしまうことになります。しかし、理解とは”妥協的誤読”としてしか得られないため、本頁ではこの誤読を選択し、理解することを優先します。]

この批判によって純粋理性という道具を準備することができ、いずれ純粋理性の完全な哲学体系が構築されることでしょう。

それは、広大な外部世界に求めるものではなく、自己の内部にあるものの探究であるため、完成を望むことも不可能ではありません。

本書で為すことは、理性能力そのものの批判だけですが、この批判は堅固な土台(基礎)を作るという重要な作業です。

第一部では純粋理性の原理論を、認識の二つの幹である感性と知性に分けて考察し、第二部では純粋理性の方法論を扱います。

第一部、超越論的原理論 第一章、超越論的感性論

序節、直観について

直観(推論などを介在せず直接的・瞬間的に対象をとらえること)を通して、認識は対象と関係付けられます。

それには、対象が何らかの方法で私たちの心を触発する必要があります。

対象に触発され、その対象の表象を受容する能力を「感性」と言います。

感性が直観を供給し対象を感得させるのに対し、知性は対象を思考し概念を形成する機能をもちます。

直観によってしか対象は受容できない為、すべての思考は直接的であれ間接的であれ感性と関わらねば成立しません。

対象が感性の受容能力に及ぼす結果を「感覚」と呼び、このような直観を「経験的直観」と呼びます。

そして経験的直観の対象となるものを一般的(無限定的)に「現象」と呼びます。

感覚に対応する現象を、現象の「質料(材料のようなもの)」と呼び、それら多様な現象(質料)が一定の関係において秩序付けられる時、それ(秩序付け)を現象の「形式(設計図のようなもの)」と呼びます。

現象の質料はアポステリオリ(後天的、経験的)に与えられ、現象の形式はアプリオリ(先天的)に用意されています。

感覚に属するものを全く含んでいない表象(つまり認識を可能にする超越論的な条件の表象)を「純粋な表象」と呼びます。

感性的な直観一般の純粋な形式が心の内にアプリオリに在り、多様な現象(の質料)は、その形式において特定の関係をもつものとして直観されます。

この純粋な形式を、「純粋な直観」と呼びます(直観のうちから経験的なものを取り除き精錬した純粋なもの)。

例えば、ある物体の表象から、不可入性、固さ、色など、感覚に属するものを消去していっても、この経験的直観の内にはまだ残るものがあります。

広がり(延長)と形体です。

この二つは純粋直観に属するものであり、感覚対象や感覚内容が無くとも、心の内の形式としてアプリオリに存在しています。

[ここで述べられる「純粋表象」や「純粋直観」が、具体的にいかなるものであるかは後述(第一章二節五項一の註)します。]

このような感性についてのアプリオリな原理を論ずる学を、「超越論的感性論」と呼びます。

それに対し、純粋な思考の原理を論ずる学を、「超越論的論理学」と呼びます。

超越論的感性論のために、先ず、知性に属するものを切り捨て、感性を孤立させて経験的直観だけを取り出し、次いで、その経験的直観のうちから感覚に属するものを切り捨てます。

そうすれば、感性がアプリオリに供給している純粋な直観、すなわち現象の純粋な形式のみが残ります。

それ(感性的直観の純粋形式)が「空間」と「時間」という、アプリオリな認識の原理です。

第一節、空間について

一項、空間という概念の形而上学的な解明

人間には、外的感覚能力と内的感覚能力があります。

前者は対象を外部の空間に在るもの(空間という形式に規定されるもの)として直観し、後者は自己の内的状態を時間という形式において直感します。

時間は外的に直観することは出来ず、空間は内的に直観することは出来ません。

この空間と時間のうち、まずは空間とは何であるのかを解明します。

一、空間は外的経験から抽出された経験的な概念ではありません。

外部のある対象を捉えた時点で、すでにその対象とその対象でないものとの空間的な関係が成立しており(その外的対象が空間中の或る範囲を占めるのでなければ存在が不可能)、むしろ外的経験は、空間概念を前提条件として可能になるものです。

二、私たちは対象の存在しない空間を思い浮かべることは出来ても、空間そのものが存在しない世界を思い浮かべることはできません。

空間は外的直観の基底にあるアプリオリで必然的な表象であり、外的現象を可能にする条件です。

三、空間は、諸事物から抽出される一般的概念としてではなく、純粋な直観として得られます。

私たちは空間を唯一のもの(全てを包括する単一の空間)としてしか思い浮かべることができず、”多様な空間”から抽出される(一般化)という事態が成立しません(多様な空間は唯一空間の部分でしかない)。

幾何学の原理が、必然的確実性をもつアプリオリな直観によって得られるのも、そのゆえんです。

[月や丸餅や瞳など様々な複数の円い物体から抽出した一般的概念が”円”ですが、空間は唯一のものとしてしか思い浮かべることができず、様々な空間は、その部分として捉えられています。つまり、空間は経験的に獲得した様々な複数の空間から抽出(一般化)した概念などではないという事です。]

四、空間は無限大のものとして、かつ、様々な空間という無数の諸部分を”その内に含む”ものとして思い描かれます。

それに対し、一般化された概念の場合、(一般的概念を共通に有する)様々な無数の諸事物を”その下に収める”ものとして思い描かれます。

一般的概念自体の”内に”無数の諸事物を”含む”という事は在りえないため、空間は一般的概念ではなく、アプリオリな直観によって得られたものといえます。

[一般的概念と諸事物は、「人類と人種」のような類と種の関係にありクラス-階級-が異なるため、その関係は上のもの(類)が無数の下のもの(種)を、その”下に収める”という関係になります。それに対し空間は、無数の諸空間を無限大の唯一の空間の”内に含む”という同クラスの関係にあるため、一般的概念などではない、ということです。]

二項、空間という概念の超越論的な解明

ある概念(ここでは空間の概念)が、アプリオリな総合的認識の前提となる原理になっているという事を明らかにするのが、「超越論的解明」です。

[前項の形而上学解明とは既存の哲学的考察方法で、超越論的解明は(序論七でも述べた)純粋理性批判(超越論的批判)独自の考察方法です。]

幾何学は、空間の特性をアプリオリかつ総合的に規定する学問です。単なる概念から、その概念を超え出るような別の内容を、必然的な正確さで付け加える命題を導き出すことは出来ませんが、幾何学ではこれが可能です。

[1.分析的命題は必然性はあってもその概念外のものは何も付け加えません。2.経験的な総合的命題は概念外のものを付け加えますが必然性をもちません、3.アプリオリな総合命題は概念外のものを必然性をもって付け加えます。幾何学は3.にあたるため、それは経験以前に心の内に与えられているものだということです。]

これは、幾何学の命題(空間の特性)が、経験的にではなく、純粋な直観として、アプリオリに与えられているという事です。

では、客体に先立つこの空間という外的直観は、どのように心に宿るのでしょうか?

それは、客体によって触発され、その客体の表象を得る(つまり外的対象の直観の)際の、主体の形式(外的対象の認識を可能にするフォーマットや媒体や枠組みのようなもの)として存在するものです。

空間は「事物そのもの(物自体)」を直接示すようなものではなく、外的感覚に現れる現象の単なる形式(人間の感性の主観的条件)にすぎません。

この条件(形式)の下でのみ外的直観は成り立つのであり、それ(空間)は、あらゆる現実の知覚よりも先に、アプリオリ(先天的)なものとして心のうちに存在しています。

空間は、あらゆる外的直観に通底する基本規定であり、純粋直観(直観のうちから経験的なものを取り除き精錬した純粋な直観、一章序説参照)と言えます。

空間や広がり(延長)は人間という立場からのみ語ることができ、意味をもつものです。

感性と呼ばれる受容性の不変の形式によって、人は外的な対象を直観できるのであり、感性のひとつの形式である空間は、けっして事物が”存在するため”の条件ではなく、事物が現象として”現れるため”の条件にすぎません。

空間はあらゆる外的現象を包含しますが、物自体(物そのもの)は一切包含しません。

私たちは、人間以外の存在者の直観がいかなるものかを全く判断できない為、物自体が直観可能なものなのか、もし可能であるならそれはどのような存在者のいかなる直観か、は決して分かりません。

空間は、外的経験(外的現象の直観)において観れば、(経験的な)実在性(いわば客観的妥当性)をもっていると言えますが、人間固有の感性の特性(経験の可能性の条件)を無視し物自体において観れば、観念性をもっている(つまり空間を感性の形式ではなく物そのものに存するものとした場合、空間は無に等しい)と言えます。

空間は、経験的には実在であり、超越論的には観念であるということです。

[ここでいう観念性(Idealität)とは、実在性(Realität)の対義語としてのイデア性(理想的・普遍的な観念性)を指すものであり、単なる表象という意味での観念(Vorstellung)とは異なります。普段「あなたの意見は観念的だ(あなたの意見は非現実的だ)」と言う時の意味に近いです。また、”(感性の特性を無視して)物自体において空間を観れば観念性をもつ”ことを”超越論的に観念性をもつ”と(同義として)言い換えられている点が気になります。”超越的観念性をもつ”と言うべきところを超越論的観念性と言っています。素直に読めば、A.反省的に認識のあり方(感性の形式)を考慮せず、自然的な日常的態度で眼前の対象を物そのものと考え、時間をその外的対象(物そのもの)に内在あるいは対象のように外在的に実在するものと考える時、時間は観念(非実在)になる、と解釈できますが、もしそうであるなら「超越的観念性」とするべきでしょう。「超越論的観念性」と言えば、B.超越論的な反省の立場に立って、いったん認識のあり方を把握した上で、その感性の形式を理性的に考慮せず(除外し)、残った物そのもの(認識不可能な物体X)に時間が存すると見るなら、時間は観念(非実在)になる、とかなり無理な解釈をすることになります。この問題に納得のいく説明を与えているものは、先に挙げた訳語についての論文だけであり、そこに「超越論的観念性」という奇妙な概念に対するひとつの解答があります。ひと言で言えば、カントの言う「超越論的」とは従来考えられているように現象学的反省の態度を指すものではなく、そのように(従来的に)考えてしまうと矛盾が生じてしまう、ということです。しかし、私(当サイト管理人)は理解を優先するために妥協的誤読を選択した以上、従来的な誤読を続けるしかありません。]

主観に受容される外的な物に関わる表象のうちで、アプリオリに客観的なものは「空間」だけです。

なぜなら、空間以外の他の外的な表象は、アプリオリな総合命題を導出することができないからです(一節二項第二段落を参照)。

空間に基づくもの以外の外的な主観的表象(例えば、味や色や音や暖かさなど)は、空間のような観念性をもっておらず、それらは客体を(ましてアプリオリに)認識させるようなものではなく、感官のうちにある単なる主観的状態にすぎません(厳密-純粋-に言うとそれらは直観ではありません)。

例えば、”ワインの美味さ”という外的表象は、ワインという客体の客観的規定ではなく、各主体個別の主観的状態に属します。

それは個々の感覚器官に、現象と共に偶然付け加えられた特殊な効果にすぎません(客体の必然的条件ではなく偶然的産物)。

それに対し、空間は、現象(外的客体が現れること)に必然的に備わっているものであり、事物という外的対象が存在するための必然的条件です。

[例えば、私を、完全な記憶喪失にし、目隠をし、身体運動を制限し、空間に関わる表象を受容することを完全に禁じた場合、味や光や色(例えば網膜を直接的に刺激し一面の光や色を生じさせる)や匂いや音や暖かさなどを与えられても、外的事物という存在は永久に認識されません。見たり触れたりして、外的事物の空間的存在を認識して、はじめて客体という存在が私に認識され、それ(客体的事物)は味や匂いや音など付随的な偶然的効果を主観に生じさせる刺激の発信源であると判断されます。]

味や色や匂いなどは事物のもつ特性だと考えられていますが、実際は、それらは人間の主観のうちに生じた偶然的変化にすぎません。

[虹の色が、目という感官を持つ様々な生物の各々の視覚構造によって異なった色として見えているように、人間個人においても同じバラの赤を各人が異なる色として知覚している可能性が高いとカントは考えています。実際、色や音や匂いや味などの知覚は個人の感官によってある程度の違いがあります。ある程度ではなく、同じ色を程度の激しく異なった色(青を赤、赤を青)として知覚している可能性があるという哲学的難問もありますが、カントがどの程度の変化を想定しているかは不明です。]

私たちは、目の前の赤いバラを(経験的な意味で)「物そのもの(物自体)」だと考えてしまっており、皆が同じ赤いバラを同じように見ていると思い込んでいます。

しかし、経験的にではなく、超越論的に言えば、空間のうちで直観されたものは決して物そのものなどではなく、また、空間は物そのものの固有の形式でもありません。

「物そのもの(物自体)」は人間とって未知のものであり、私たちが(経験的に)物そのものだと思っている外的対象は、私たちの感性の単なる表象にすぎず、その認識の際の形式が「空間」なのです(つまり空間は物の形式ではなく、人間の感性の形式)。

人間の感性のうちに生じる表象の真の発信源である「物自体」は、空間という形式(経験的世界)においては決して認識することができず、経験的にその存在が問われることもありません。

第二節、時間について

一項、時間という概念の形而上学的な解明

[本項の内容は、第一節一項-空間概念の形而上学的解明-と対応しており(三が付け加えられており、空一⇔時一、空二⇔時二、空三⇔時四、空四⇔時五の関係)、論旨はほぼ同じです。時間は空間と並ぶ感性の形式であることが述べられます。]

一、時間は経験から抽き出される経験的概念ではありません。

時間という表象をアプリオリ(先天的)な基底として前提になければ、同時的な存在や継起的な存在というものをまったく知覚することができません。

二、時間はすべての直観の基底にある必然的な表象です。

現象のない時間を考えることはできても、時間のない現象は考えることはできず、時間がアプリオリなものであることが分かります。

現象の現実性は、時間という普遍的(必然的)な条件においてのみ可能になります。

[時間のない現象は”静止空間”として考えられそうですが、カントは同時性も時間的なものと考えています。A地点とB地点の物体が同じ時刻に静止しているという事態の成立は、”同じ時刻”という時間性(同時性)を前提にしないと成立しません。]

三、時間の関係の諸原則や時間一般の公理は、経験から抽き出されたものではなく、時間のアプリオリな必然性に基いています(空間の諸原則-幾何学-がアプリオリな必然性に基いていたように)。

経験は「こうなっている」ということを示すだけであり、「こうでなければならない」という必然性や普遍性を導き出すことができません。

経験に先立ち、時間の諸原則が経験を可能にいているのであり、経験より後にその原則を導出するわけではありません。

四、時間は一般的概念などではなく、感性的直観の純粋な形式です。

異なる時間は唯一の時間の諸部分にすぎません。

唯一の対象によって与えられる表象は、複数の対象の一般化によって得られる”一般的概念”ではなく、”純粋な直観”です。

五、すべての”長さを持つ一定の時間”の表象は、その基底となっている唯一の時間を制限(限定化・部分化)することによって成り立ちます。

時間の無限性とは、そのような根源(唯一・全体)的な時間表象の在り方を指すものです。

時間(全一的時間)の表象は概念として捉えることは出来ないため直接的で純粋な直観として、部分的時間表象の根源的な基底であらねばなりません。

なぜなら、このような概念は諸々の部分的時間表象を含んでいるだけだからです。

[改訂前の第一版では”部分的時間表象が先行しているから”となっています。この理由の説明では短すぎて意味が特定(限定)できません。概念化された全一的時間は部分時間の抽象にすぎない疑似的構成物(先の空間概念の形而上学解明の四と同じことを言っている)、あるいは、全体的表象の概念は部分表象の集合にすぎず時間の無限性(唯一全体性)をとらえることはできない(例えば数をいくら加算しても無限の表現にはならない)とも読めます。どのように解釈するにせよ、「時間の表象は純粋直観としてしか得られない」という結論は変わりません(純粋直観については後述)。]

二項、時間という概念の超越論的な解明

前項の三が、時間概念の超越論的解明の主題を簡潔にまとめたものです。

さらに付け加えるなら、変化(事物の変化)や運動(場所の変化)という概念は、アプリオリな直観である時間表象を前提にしてのみ可能であるという点です。

時間が無ければ、矛盾対立する述語を結合させること(つまり変化)が不可能です。

[例えば、「この果実は青い」「この果実は青くない(赤い)」という矛盾命題を結合可能にするのは時間です(果実が時間によって熟し赤く変化する)。「太郎は山頂に居る」「太郎は山頂に居ない(下山している)」という矛盾命題は時間によって結合され運動(場所変化)として可能となります。]

矛盾した規定は「継起(時間の前後的結合)」によってのみ結びつくことができます。

力学(物体の運動の理論)におけるアプリオリな総合の可能性を説明するのは、この(超越論的な)時間概念です。

[幾何学の理論(命題の総合)の正しさが、空間のアプリオリ性(先天的必然性)に保証されていたように、力学は時間のアプリオリ性に支えられています。]

三項、この概念から得られる帰結

A.時間はそれだけで独立に存在するようなものではありません(現実的対象なしに、時間は現実に存在することはない)。

[時間は独立で”考えること”はできても(二節一項の二)、”存在すること”はできません。]

また、時間は、物のうちにある客観的規定(すべての物が共通に有する性質)でもありません。

つまり、時間は、物の外に独立に存在するものでも、物の内に共通に存在するものでもなく、物(経験的対象)の存在に先行する、対象成立のための条件です。

時間は、あらゆる直観が生起する際の主観的条件(空間と同様に感性の形式であるということ)です。

時間は対象に先立つアプリオリ(先天的)な、内的な直観の形式です。

[空間は外的な直観の形式、時間は内的な直観の形式です。]

B.時間は、自分自身と自己の内的状態を直観するための、内的感覚の形式です。

時間は、空間と異なり、外的現象のいかなる規定でもなく、内的な状態における諸表象の関係を規定するものです。

時間(内的直観そのもの)は形態をもたないため、それを無限長の一本の直線とのアナロジーにより捉え、直線の性質によって時間の諸性質を推し量ります。

それゆえ、時間の関係は外的な直観(直線イメージ)によって代替的に表現されます。

C.空間が外的直観の形式で、外的現象に限ったアプリオリな条件であったのに対し、時間はすべての現象(外的現象+内的現象)のアプリオリな形式的な条件です。

外的なものであれ内的なものであれ、すべての表象は人間の心に生じるものであるため、それらは内的状態に属し、内的直観の形式(時間)の条件に従うことになります。

つまり、時間は、内的現象の直接的条件であると共に、外的現象の間接的条件であるということです。

すべての外的現象(外的感覚に捉えられた外的対象)が空間の諸関係によって規定されているように、すべての現象(感覚にとらえられたすべての対象)は時間の諸関係によって規定されています。

このような(超越論的/先験的に解明された)認識のあり方を無視し、対象を「物そのもの」として認識していると考えるなら、時間は無に帰します。

時間は現象に関してのみ客観的妥当性(いわば実在性)をもつものです。

[現象と表象は同じものを別の面から観たものと考えてください。認識する主体の観点では”表象”、認識される対象の観点では”現象”です。]

なぜなら、現象は、感覚能力(時間を形式とする直観)の対象として想定された事物だからであり、そのような人間固有の表象の仕方を無視すれば、時間の居場所は無くなります。

つまり、時間は人間の直観の主観的条件にすぎず、認識する主体抜きのそれ自体としては無に等しく、その反面、すべての”現象においては”必然的に客観的なものです。

「すべての物は時間の中にある」のではなく、「現象としてのすべての物(感性的直観の対象)は時間の中にある」のです。

感覚に与えられる対象に関してのみ時間は客観的妥当性をもつ、つまり経験においてのみ時間は実在性をもちます。

時間は、主観の感覚能力(感性の形式)抜きでも存在するような、絶対的実在性をもつわけではありません。

これは先にも述べた(一章一節二項)、超越論的観念性です。

時間を、対象自体の内に存在するものとしてみなすこと(絶対的実在性)は出来ず、感性的直観の条件(形式)抜きに時間は存在できません。

[一章一節二項では空間の超越論的観念性が述べられましたが、述べられていることはほぼ同じで、以下のように「空間」を「時間」と置き換えて読むこともできます。

“時間は、経験(現象の直観)において観れば、(経験的な)実在性(いわば客観的妥当性)をもっていると言えますが、人間固有の感性の特性(経験の可能性の条件)を無視し物自体において観れば、観念性をもっている(つまり時間を感性の形式ではなく物そのものに存するものとした場合、時間は無に等しい)と言えます。空間は、経験的には実在であり、超越論的には観念であるということです。”

ちなみに、「経験的実在性」の対義語は、「超越論的実在性」および「絶対的実在性」です。私の経験(現象世界)の外に(いわば認識主体であるすべての生命体が消滅した後にも)、絶対的に実在していると考えるのが、絶対的実在性であり、超越論的実在性]です。]

四項、説明

このような、時間の(絶対的)実在性を認めない私の理論に対し、複数の識者から以下のような反論を受けるため、その点について説明する必要があります。

「一切の外的現象の知覚が遮断されたとしても、人間の内の表象は刻々と変化していくため、変化は実在的なものである」かつ「変化は時間においてのみ生じる」よって「時間は実在的なものである」。

[デカルトがコギト(われ考える、ゆえにわれ在り)によって、あらゆる懐疑論をパスする確実な実在性を保証したように、この識者(主にJohann Heinrich Lambert,1728-1777)は、変化(時間)の実在性をコギト的な内的反省によって証明しようとしています。要するに、どうあがいても内的な継起的変化は確実に存在するので、継起である時間も確実に存在するはずだ、という主張です。]

この反論は納得のいくもので、私の理論と矛盾するものでもありません。

内的直観の形式として時間は実在的なのであり(主観的な実在性)、客体として実在的である訳ではありません。

私自身を客体的に表象する仕方(感性の形式)において実在的なのです。

[識者が内的反省(内的な感覚、内的直観)によって獲得した実在性は、それ(反省的に得た私自身の表象および私の内的状態の諸表象)の隠れた前提となっている感性の形式の実在性に拠るものだと言っています。内的反省によって得られた私自身も私の内的状態も、経験的な現象(表象)にすぎず、”私そのもの(物自体の私版である私自体)”を直観しているわけではありません。 ]

このような反論を主張する人々は、外的な感覚の対象(空間的なもの)の実在性については懐疑的であったとしても、内的な感覚の対象(心のうちの表象、時間的なもの)の実在性は信じきっています。

しかし、彼らは、その内的な直観の対象が現象にすぎないという事実を見落としています。

現象には二つの側面があり、ひとつは、対象を客体そのものとして考察する観点、もうひとつは、対象が直観される仕方(形式)を考察する観点です。

[後者は、いわゆるフォーマリズム(形式主義)的観点で、「何が在るか」ではなく「いかに在るか」を探る態度で、(現象学的解釈としての)超越論的態度です。]

そして、後者の現象が生じる際の形式(時間と空間)は、対象それ自体のうちにではなく、対象を現象としてとらえる主体(主観)のうちに求めるべきものです。

それでいて、これらの形式は、(経験的直観の形式として)対象の現象のうちに必然的かつ実在的に存するものである為、その実在性を、対象そのものに内在するものと誤認してしまう人が出るわけです。

時間と空間という認識の二つの源泉によって、アプリオリな総合認識、総合命題が可能になります。

反面、それは人間の認識の限界を定めるものです。

感性の条件(形式)である以上、その条件の外にあるものについては、考えることも語ることもできません。

あくまで時間と空間は、現象としての対象に限った範囲に関わるものであり、その現象の向こう側の「物そのもの(物自体)」に妥当するものではありません。

時間と空間が、経験的範囲(いわば現象界)でのみ実在性を有するという事実は、人間の経験的認識の確実性を棄損するものではありません。

もし、時間と空間の絶対的実在性を主張し、それらが独立に存在するもの(数学的自然科学者の主張)、あるいは物そのものに内属するもの(形而上学的自然科学者の主張)と考えれば、矛盾が生じます。

「時間と空間は独立に存在する」という主張を採れば、すべての現実的なものを包み込む存在(全ての現実的なものが包みこまれ、現実的なものが無くなっても、なお現存する)という矛盾を抱えた、しかも永遠で無限のものが二つも存在する、という不可解な想定をすることになります。

[空間や時間を客体的事物と同じように独立に存在するものと同レベル(階層)で考えてしまえば、「現実的なものすべてを包み込む現実的なもの」という自己言及的なパラドクスが生じてしまいます。ですから、カントの主張のように「時間と空間は形式として存在する」というように、存在のレベル(階層)を変えて解決をはかるしかありません。]

「時間と空間は物そのものに内属する」という主張をする人々は、時間と空間を経験から抽出(抽象)された現象(対象)の関係性(空間は並存関係、時間は継起関係)とみなします。

[ここで言う「物そのもの」は、経験的観点で見られた眼前の諸事物のことです。]

すると、数学的理論のようなアプリオリ(先天的)な必然的確実性をもつものを、否定しなければならなくなります。

なぜなら、経験的に獲得されるものはすべてアポステリオリ(後天的)なものであり、時間も空間も諸経験から想像的に構想された、偶然的で不確実なものとなります。

[先に述べたように、数学的理論(アプリオリ的総合命題)の必然的確実性は、空間や時間のアプリオリ性に基いています。もし、空間や時間が経験的に得られたアポステリオリ(後天的)なものであるなら、同時に数学的理論の必然的確実性も瓦解することになってしまいます。経験的なものは極一部の事例を集める不完全なものにすぎず、完全枚挙(全時間全宇宙にわたる全事例の獲得)が不可能であるため、それによって得られた理論(アポステリオリ的総合命題)は永久に不確実なものであり続けます。]

前者(数学的自然科学者)の立場を採れば、知性が現象の領域外に関わること(現象=対象そのものとみなすのではなく、知性を介し現象の向こう側の真の対象そのものに関わること)を、「自存する時間・空間」という表象が妨害します。

後者(形而上学的自然科学者)の立場を採れば、客観的妥当性をもつアプリオリな数学的認識の可能性を失うことになります。

しかし、時間と空間を絶対的実在と考えず、感性の形式であると考えるなら、この両者の困難は取り除かれます。

超越論的感性論の主題となるものは、時間と空間という二つの要素のみです。

感性に属する他の要素は、何らかの経験的なものを前提としており、アプリオリなものとは言えません。

変化や運動のような基礎的な概念も、変化する或る物、運動する或る物の経験的知覚を必要とするものです(序論一を参照)。

五項、超越論的感性論についての註

一、

誤解を招かぬよう、感性的認識の基本特性について明瞭にまとめます。

人間のすべての直観は、現象の表象であり、物そのものを直感しているのではありません。

また、同様に、物の諸関係の現象も、物そのものにおいてそういう関係にあるわけではありません。

仮に、主観の有する感覚能力の特性を除去したとすれば、同時に客体的な事物のすべての特性や関係は消失します。

感性の能力外の対象そのものがいかなるものかは、未知のままです。

知ることができるのは、”人間固有の対象を知覚している方法”のみです。

時間と空間はこの方法の形式であり、感覚一般はその内容(質料、素材)です。

時間と空間は、アプリオリ(先天的)な形式であり、現実の知覚に先立ってアプリオリに認識できる純粋な直観です。

感覚一般は、アポステリオリ(後天的)な内容であり、現実の知覚に伴いアポステリオリに認識できる経験的な直観です。

[一章序説にあるように、「経験的直観から経験的なものを捨象した純粋な直観としての空間(と時間)」であれば、概念的には理解できます。しかし、「現実の知覚に先立って認識(純粋直観)できる空間と時間」とはいかなる事態を指すのか、私(当サイト管理人)には分かりません(カントの定義通りに受け取ると矛盾が生じる)。ですから、この解釈はカント研究者に丸投げします。

まず、「直観」とは何か。思うに、「概念」が諸物を共通の徴表を介して、間接的に意識する―すなわち、一般的に意識する―ことであるのに対して、「直観」は直接に物事を意識する―すなわち、その個別性において意識する―ことであろう。たとえば「経験的直観」(「知覚」)は、眼前一個の物の色や形を直接に見たり触れたりすることであると考えられるであろう。だがこうした「直接的意識」としての「直観」が生じるのは、その都度の一定の物事という意味での対象に関連する場合のみではないことが、決定的に重要である。ゲシュタルト心理学の道具立てを援用すれば、知覚において対象としての物事の形をいわば「図」として顕在的に意識する場合に、同時に背景を「地」―制限なく・無際限に広がりながらも一つの場所―として潜在的に意識しているのであり、こうした様態での直接的意識も「直観」と表現されていると思われる。その際経験的直観が対象の触発にもとづく「感覚」の生起を含むのに対して、こうした「直観」は「感覚」を媒介として生じるのではなく、むしろ一定の形ある対象が経験的直観において与えられることに先行しつつこれを可能にするがゆえに、「純粋」もしくは「アプリオリ」なものであることになろう。

私見では、カントが「空間」は「形式」であると言う場合には、このように、われわれが経験的に認識する物事をそれぞれ一定の形、大きさ、相互関係において顕在的に意識し規定することを可能にするような、根源的な「地」―なる無限の全体―である「純粋直観」が、念頭に置かれていると思われる。

(湯浅正彦.「純粋直観」としての「空間」―「カントの幾何学論について」補論.2022)

カントが「純粋直観」を、このように合理的に考えていたかどうかは分かりません。西田幾多郎の「純粋経験」やベルクソンの「純粋持続」のように、やや不合理でやや宗教めいたロマンティックな概念である可能性もあります。]

幾何学の諸命題のような、アプリオリ(先天的)で必然的な総合命題が成立する根拠はどこにあるでしょうか?

それは概念的あるいは直観的に獲得するしかありませんが、アポステリオリ(後天的)な経験的概念や経験的直観に基く総合命題では、必然性や普遍性を有するものとはなりません。

ですから、アプリオリな概念あるいは直観に拠るしかありません。

しかし、単なる概念は分析的な命題しか導出せず、総合命題を作ることができないため、残る可能性は、アプリオリな直観のみです。

例えば、「二本の直線によって図形を作ることはできない」「三本の直線によって図形を作ることはできる」という幾何学的な総合命題の妥当性は、どうあがいても直観(後天的に獲得したものではない、先天的-アプリオリ-な直観)の助けなしに成立しません。

また、この直観なしの、三という数の概念と直線という概念のみでは、図形を導く妥当な総合命題を作る何の資格ももちませんし、もし、直観に拠るものであったとしても、この直観が経験的なものであえば、必然性や普遍性を獲得できません(つまり幾何学の普遍法則は、どう考えてもアプリオリな直観の存在なしに成り立たない)。

私たちが、外部の客体に対しアプリオリな総合的認識や命題を作り出せるのは、アプリオリな条件(形式)の基に対象を直観しているからです。

[例えば、アウグスティヌスは、自然科学による宇宙や自然の法則の解明は、決して外部のものの解明ではなく、人間の心(精神)の構造の解明であると考えていました。外部の広さは内部の深さに比例しており、多くの人々はこの事実(外部と内部の相関関係)を見落としているという事です。カントもこれに似て、幾何学の法則の普遍的必然性は、図形それ自体に備わるものではなく、幾何学が人間の認識の構造(形式)上に構成されたものであるがゆえに生じる真理性だと考えています。もし、アプリオリ(先天的)なものがなく、すべての法則(総合命題)をアポステリオリ(後天的)な経験的な総合によってしか作り出せないなら、事実上、世界から真理(普遍的で必然的なもの)が消失します。経験的に得られたものは、永遠に不確実で在り続けるからです。]

時間と空間という主観的条件(形式)によって、私たちの一切の直観(経験)が可能となるのであり、すべての対象はそれ自体として在るのではなく、このような方法で与えられた単なる”現象”です。

であるがゆえに、私たちは、(アプリオリな条件に基き)対象(現象)について多くの事をアプリオリに述べられると同時に、現象の向こう側(根底)に在るであろう「物そのもの(対象そのもの、物自体)」については、何一つ述べることを許されていないのです。

二、

外的あるいは内的感覚能力によって直観されるものは、単なる現象であり観念的なもの(経験的には実在、超越論的には非実在-観念-)です。

外的感覚能力に与えられる現象は、場所(延長)、場所の変化(運動)、変化の法則(力)という対象の”関係性”をあらわすだけで、物そのもの(物自体)の在り方は何もあらわしません。

私たちは、外的感覚能力を通して対象の関係の表象を得るにすぎず、与えられているものは認識主観と対象の関係性のみで、対象(客体)そのものに内在する固有のものは一切含みません。

これは内的感覚能力においても同様です。

外的感覚能力によって得られた表象が内的感覚能力の素材となるからという理由だけでなく、この表象を心のうちに置く(定立する)ための先行的な形式的条件として時間を基盤としており、この時間は、表象の継起関係、同時関係、継起と同時の総合関係(持続関係)という”関係性”をあらわすものにすぎないからです。

私たちは、直観によって心のうちに得られる表象なしに何も思考することができず、この表象には、直観の形式に基く関係性しか含まれていません。

感覚能力によって表象されるもの(直観されるもの)は、すべてつねに現象であるため、私という主観が内的感覚の対象となった時、私(主観)はただの現象にすぎないものとなってしまいます。

このような困難は、主観がどのようにして自分自身を内的に直観するのかという、様々な理説に共通の一般的な問題に存します。

[ここで、第二章で語られる「統覚(自己意識のようなもの)」の構造が先取り的に語られます。一応、下に引用しておきますが、今は理解できないはずなので、読む必要はありません。本項二の主旨は、外的あるいは内的感覚能力によって直観されるものは単なる現象にすぎない、という事で、統覚については次章で説明します。]

自覚(統覚)は自我の単純な表象である、もしこの表象のみによって主観におけるあらゆる多様が自発的に与えられるとするならば、内的直観は知性的であるであろう。この意識は人間にあってはあらかじめ主観において与えられている多様の内的知覚を要求する、そして多様が自発性なしに心性に与えられる仕方はこの相違のために感性といわれねばならぬ。自覚の能力が心性において存するものを探し求む(覚知す)べき場合には、そのものがこの能力を触発せねばならぬ、そうしてのみこれ自身の直観を生ずることができる。が、この直観の形式はあらかじめ心性の根底に存して、多様の心性における共在の仕方を時間表象において限定する、その際自覚の能力は、直接に自己活動的に己れ自らを表象するであろうようにではなく、かえってそれが内から触発せられるように、すなわちそれが在る相においてではなく自らに現れる相において自己を直観するのである。

カント著、天野貞祐訳『純粋理性批判』岩波書店

三、

外的な客体の直観も、内的な自己の直観も、対象が主観の感覚能力を触発するとおりに(つまり現象するとおりに)表象します。

これは、「対象は単なる仮象にすぎない」ということではありません。

客体およびその性質は、現象において現実的に与えられており、その性質は、主観と対象との(主観の形式に依存する)関係性によって規定されています。

ですから、”現象としての対象”と”客体そのものとしての対象”を区別しているだけであり、「対象は私の意識に存在するように見えるだけの仮象である」と言っているわけではありません。

むしろ、私の理論を採らなければ、すべてのものが単なる仮象になることを避けられません。

時間と空間を主観の形式ではなく、客体的実在と考えてしまえば、それは、実体としても実体の現実的属性としてもとらえられず、尚且つ、あらゆる存在を支える存在でありながら、あらゆる存在が無くなった後にもなお存在する、無限の二つの客体的実在という、不合理なものとならざるをえません。

そして、私自身やすべての存在が、このような不合理な虚構物にその存在を委ねるなら、当然、すべてのものが虚構の仮象とならざるをえません。

[二節四項で述べられた不合理性とほぼ同じことを言っています。また、ここで以下のような重要な注がはさまれます。]

(注)現象は、わたしたちの感覚能力との関係からすれば、客体そのものの述語とみなすことができる。たとえば「薔薇は赤い」とか「薔薇は匂う」のようにである。しかし仮象を、対象の述語とすることは決してできないのである。仮象とは、わたしたちの感覚能力だけにかかわる対象の述語や、一般に主観だけにかかわる対象の述語を、客体そのものについての述語であるとみなすことになるからである。~客体そのものに付随するものではなく、つねに客体と主体との関係において語られ、客体の像から分離することができないものは、現象である。だから空間と時間の述語が、感覚能力の対象につけられるのは正当なことであり、ここには仮象は存在しない。しかしそうではなく、わたしが薔薇そのものに赤さがあると語~る場合、あるいはすべての外的な対象には〈広がり〉そのものがあると語る場合には、すなわちこれらの対象と主観との関係を規定されたものとして検討せず、わたしの判断を、この対象と主観との関係だけに制限しない場合に、初めて仮象が発生するのである。

カント著、中山元訳『純粋理性批判』光文社

四、

自然神学(理性的に神を探究する学)においても、直観から空間と時間という条件(制約)が意図的に排除されており、空間と時間は物そのものの存在の条件とされています。

そうすると、神という存在も空間と時間という条件(制約)の下に在るもの(制約者)となってしまいます。

このような問題を避けるためには、時間と空間を感覚的直観の形式(条件)とし(つまり根源的存在に関わらない現象の領域に限った直観)、神のような根源的存在は根源的直観(英知的直観)によってとらえられるものと考えるほかありません。

感性的な直観にある程度の普遍妥当性があるとしても(人間に限らず時間や空間を感性の形式とする生命体が広汎に存在しているだろうと仮定した場合の普遍性)、あくまでそれは特殊な派生的な直観にすぎず、根源的な直観ではありません。

根源的な存在者は、根源的直観(英知的直観)によってしかとらえることができないのです。

勿論、このような主張は、今はただの註解(超越論的感性論についての註)として述べているだけであり、何の論拠も示してはいません。

[二で問題とした”私そのもの”の直観も、”物そのもの”の直観も、根源的存在者(神)の直観も、英知的直観(知性的直観とも訳されます)によって果たされると、カントは考えます。感性的直観は現象に関わり、知性的直観(英知的直観)は物そのものに関わる直観です。知性的直観の詳細は後に述べます。]

五、超越論的感性論の結語

これまでの考察で、超越論的な哲学の一般的課題である「アプリオリな総合的判断はどのようにして可能となるか」という問いを解決するための条件(時間と空間というアプリオリな純粋直観)を示しました。

そして、このようなアプリオリな判断は、感覚的(経験的)な対象に限った範囲の客体においてのみ妥当するものにすぎないということです。

第一章、超越論的感性論 おわり