落ちこむ私たち

人生を真剣に生きている限り、私たちは日々、落ち込みます。

落ちこむこと自体にある程度の有益性があるので、それが絶対に悪いというわけではないのですが、それはどちらかというとドラッグのように有益性を上回る有害性を生み出す危険性があるものです。

落ちこまずに元気に生きた方が心身共に健全といえます。

解決法レベル1

身体的要因(身体因の気の落ち込み)以外で「落ちこむ(落胆の意)」という状態が生じるのは、予定や予測や期待などの何らかの目的像に適う結果が得られなかった場合です。

ですから、落ち込んでいる人に対し仏教のお坊さんは、「絶望に出遭いたくなければ、希望をもつな」などと、説教をたれます。

「絶望」を生じさせる「希望」をもたなければ、確かに、絶望も雲散霧消します。

しかし、それは「失恋したくなければ恋をするな」と言っているようなもので、事実上、世捨て人(精神的ひきこもり)の安寧安心の世界であり、かなり特殊な解決法です。

解決法レベル2

この極端な坊主の説教をより健全に書き換えるなら、「絶望に出遭いたくなければ、叶う範囲の希望をもて」と、なるでしょう。

適切な範囲の目的を持つことで、目的像に適う結果が得られないという状況(落ちこみ)は無くなります。

しかし、このような考えは、いわゆる”嫌な大人”の考えに見えてしまいます。

プロ野球選手を目指す少年に対し「夢みたいなこと言うな」と叱る監督や、退職し起業を目指す部下に対し「現実見ろよ」などと嘲る上司のような、消極的な態度です。

解決法レベル3

この嫌な大人の忠告をより健全に書き換えるなら、「絶望に出遭いたくなければ、大きな希望を分割して叶う範囲の希望にした上で、希望をもて」となるでしょう。

小中学校で習う算数や数学の図形問題で、私たちは分析することを学びます。

難しく複雑な幾何学の問題であっても、それを上手く分割すれば、自身の手持ちの単純な定理のみで解決できてしまうことを学ぶのです。

夢のような大きな希望であっても、それを分割していけば、今の非力な自分でも確実にできることに還元できます。

つまり、落ち込みを生じさせる不適切な大きさの目的を、複数に小分けし、”目的像に適う結果が得られる適切な範囲の目的”にすることで、落ち込むという状況を可能な限り無くすという事です。

具体例

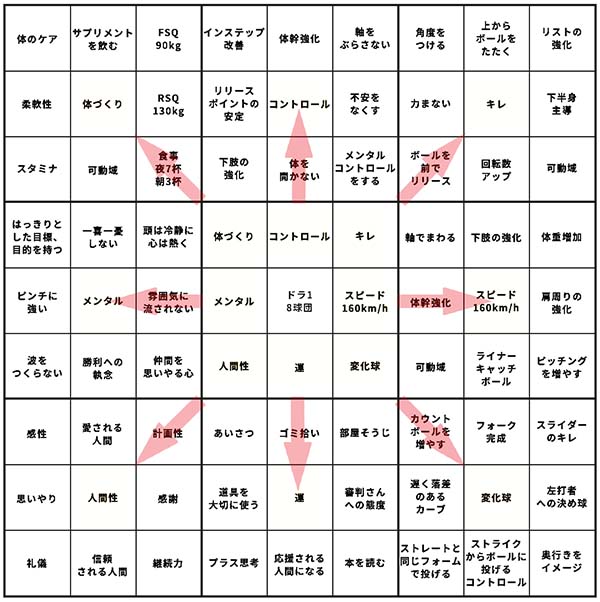

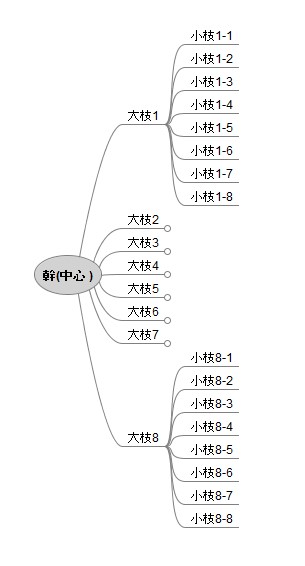

例えば、大谷翔平選手がプロ野球選手になる際に使用したことで有名なマンダラチャートは、8×8のツリー構造によって64個の小さな作業に分割することによって、中心にある大きな一つの目的を実現しようとするものです。

日々の生活は、この64個の小さな作業によって小さな目的を実現するものとなり、この小さな目的の実現がより大きな目的の手段となり、この大きな目的はよりより大きな目的の手段になるというステップ構造になっています。

今は非力な自分であっても絶望することなく、『ウサギと亀』の亀のように着実に最終目的に到着できるものと成っています。

落ちこみ不要(一部の人にとって)

もし、それでも落ち込む状況が生ずるのであれば、それは自分の分析(分割)が甘かっただけであり、”段飛ばしで昇ろうとしてコケた”という事にすぎず、神様や他人や自分(先天的自分-生まれ持った自分の特性)を責めたり恨んだりするようなことではありません。

自分の到達できる範囲の目的に再分割し、再実践すればよいだけのはなしです。

夢を追う人のかなりの数の人が、他のドラマティックな夢追い人(偉人伝や映画や漫画などの登場人物)の姿に感化されて、そのドラマの再演として夢追い人になっており、”落ち込み悲嘆に暮れる自身の姿”は重要な要素です(ジャンヌダルクに憧れるフェミニスト、矢吹丈の再演をするボクサー、ジョブズに自身を重ねる起業家など)。

また、落ちこむ自分、絶望する自分という感情的なブーストなしには行動できない夢追い人もいます(最初に述べたドラッグ的力のひとつ)。

本頁は、そのような諸々の 、落ち込むことを必要とする夢追い人については、何も語っていません。

語っているのは、目的の実現そのものに向き合っている亀のような歩みの夢追い人(大きな目的を持つ人)にとって、”落ち込む”という要素は無益で不要だと言っているだけです。

おわり