はじめに

最近、「現実と虚構の違いが分からない」という意見をよく耳にします。

そこで「現実」とは何なのかを少し考えてみます。

まず、代表的な現実のとらえ方を紹介した後、どう現実と関わるべきかを考察します。

ちなみに、当頁で述べる「現実」は「現実世界」とほぼ同義の、日常的な意味のものです。

「真実」は「真の現実世界」の省略として使っています。

第一章、現実の種類

レベル1、素朴なひとつの現実

先ずひとつの現実があり、それを人間である私が認識している、という以下のような構図です。

子供の頃に、誰もが抱いている世界観です。

レベル2、複数の現実

しかし、大人になり、経験を積むにつれ、現実は無数にあるのではないかということに気が付きます。

例えば、歴史の教科書問題のように、A国の視点では存在したはずの現実の事件が、B国の視点では存在しなかったことになっています。

黒澤明の映画『羅生門(原題:藪の中)』では、登場人物それぞれの捉えている現実が全くバラバラで、どれが真の現実かは決定不可能(真実は『藪の中』)であることが描かれます。

レベル3、ひとつの真実

ここで当然、視点によって現実が異なっていても、全ての意見(視点)を集めれば、真の現実(以下、真実)が解明可能だという発想が生まれます。

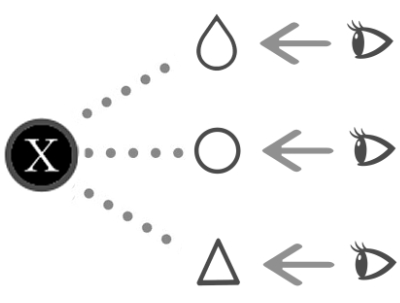

例えば、この物体は「球体」だと主張するAさん、この物体は「ピラミッドのような三角体」だと主張するBさん、この物体はラピュタの飛行石の様な「しずく体」だと主張するCさんがいたとします。

この三人の相反する意見(ABC)を総合すれば、この物体は「円錐」であるという真実が判明します。

レベル4、無限遠点としての真実

しかし、視点というものは無数にある為、結局、人間は真実に永久に到達することが出来ないのではないかと言う疑問が生じます。

沢山の意見や視点や事例を集めて、確実に真実だと思われていたことろに、とんでもない一つの視点や反証事例を提供し、推理小説家も真っ青の「大どんでん返し」をやってのけるのが、自然科学です(いわゆるパラダイムチェンジ)。

自然科学の進歩の歴史が、身をもって真実の決定不可能性を実証してくれています。

永久に変わらない真実を提供してくれるのは、科学とは正反対の姿勢である宗教の教えのみです。

つまり、(宗教的世界観を採用しない限り)真実は常に暫定的であり、真実とは「未来においては虚偽であるはずの、とりあえずの真実」、いわゆる「昇り終えたら捨てるハシゴ」です。

100m走者が全速力で走るためにゴールより向こう側に虚構のゴールを設定するように、蜃気楼の様な真実を地平線に設定することで、人は真実に向かって走る努力をすることが出来ます。

人は真実に永遠にたどり着くことは出来ませんが、今よりは(相対的に)近付くことは出来るのではないかという信念によって成り立つものです。

レベル5、直接性としての現実

厳密には、人間にとって最も近く単純な直接的経験以外は、推論によって構成された仮設的なものでしかありません。

「丸い地球」という現実は、影の長さ、水平線の形、星の高さ、月食、などの眼前の直接的な経験の無数の情報から推論して得られた仮説です。

それは宇宙進出以降の現代の人間も同様であり、直接地球を見てその仮説を実証的に確認した人間は数える程しか居らず、ほぼ全ての人がテレビの映像の地球、教科書の記述などの情報と、「テレビや教科書は嘘を吐かない」というメディア(権威)に対する信用から、推論して得た仮説でしかありません。

さらにいうと、眼前の直接的な経験すら推論によって得られたものであるため、「冷蔵庫のコーヒーを飲もうとしたら麺つゆだった」などという事態が生じます。

だから、デカルトは「考える私」のみが唯一確実な存在だと結論付けます。

夢であろうが虚構であろうが、それを考えている私の実在性のみは、どう足掻いても疑うことが出来ません。

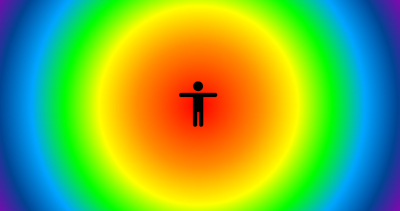

このデカルト的な私(いわゆるコギト)から離れたものほど確実性が乏しくなります。

それは単純に物理的な空間距離や時間間隔の長さを指すものではなく、推論の複雑さのことです。

直接的現実である私(コギト)という始点から離れるほど、つまり多くの推論によって構成された現実的事象ほど、虚構の度合いが大きくなります。

「冷蔵庫の中のコーヒー」は短く簡単な推論であるため確実性は高いですが、「水素とヘリウムの球である太陽」「三千年前朝鮮半島から伝わった水田稲作」「毒物○○事件の犯人Aさん」など、非常に長く複雑な推論によって構成されているものは、虚構の可能性もかなり高くなります。

※直接的経験ほど確実性・現実性が高く(赤色)、推論の複雑な事象ほど確実性・現実性が低くなる(青色)

レベル6、幻想としての現実

私たちが世間一般でいう物理的な「現実」は、自然科学的な文脈で見られたものであり、それは先の「丸い地球」と同様に、眼前の直接的な経験の無数の情報から推論的に得られた仮設物です。

しかし、この推論をさらに推し進めると、私たちの言う自然科学的な現実の向こう側に、隠された「あるがままの生の現実」なるものを発見することが出来ます。

思想家たちはそれを「物そのもの」「物自体」「世界そのもの」「存在X(エックス)」「絶対無」など、様々な名で呼びます。

この「あるがままの現実」なるものが、いくつものフィルターを通し、人間の現実像として現れてくる、という構図です。

そして、このフィルターは、基本的にその主体(世界を見る観察者)にとって利益になる現実像(幻想)を作り出すように機能します。

以下にその主要なフィルターを紹介します。

a.生物学者は、生物は自身が持つ感覚器官にそった世界しか構築できないと言います。

現実世界に音が存在するのではなく、聴覚機能を持つ生物にのみ音が存在するように、色や形や匂いや味や熱さや重さなどが在る豊饒な現実は、人間の豊饒な生物的感官機能がもたらすものでしかありません。

不要な感官は進化の過程で失われ、その生物にとって利益(生物の目的とする利益は”生存”)になる感官のみが残ります。

つまり、その生物にとっての現実世界とは、その生物にとって利益になる都合のいい世界です。

b.哲学(認識論)者は、人間は自身のもつ理性の機能にそった世界しか構築できないと言います。

空間や時間や因果や論理や数の様なフォーマット上にしか、現実世界を描けません。

種の能力の先天性と後天性は時間の範囲の取り方次第で変化するものなので、これらの理性の機能が自然に与えられた先天的なもの(普遍的有用性)か文化的に生じた後天的なもの(相対的有用性)かは決定できませんが、世界中で三千年以上途切れることなく保たれている概念であることを考えれば、人間にとって非常に有益なものであることは分かります。

c.社会科学者は、人間は、ある特定の文化や風土や歴史の中で生きる人間集団にとって利益になる都合の良い思考の枠組みによって現実世界を捉える、と言います。

d.心理学者は、個人の現実把握は、その人の認知のバイアス(偏見)によって取捨選択および加工編集されたものでしかなく、その主な動因は何らかの利己的な欲求であると説きます。

まとめると、人間にとって「現実」とは、「あるがままの現実(混沌とした何か、存在そのもの)」に対し、a.生物的 + b.人間的 + c.社会的 + d.個人的な利益や都合を総動員して、原形をとどめないほど加工し構築した、ユートピア的幻想であるということです。

人間にとっての現実とは、エゴの反映、ある種の鏡に映った自己の欲望です。

人間はこれら幾重にも連なった変形フィルターを取り外すことが出来ない為、「あるがままの現実」を認識することは決して出来ません。

物や事を認識するためには、何らかの限定(区別)が必要である為、フィルターを通さない「あるがままの生の現実」を認識するということ自体が成り立ちえないのです。

一章まとめ

「現実」のとらえ方は、人によって異なり、以下の六つが代表的な姿勢です。

1.現実世界はひとつで、私はそのひとつの正しい現実を認識している

2.現実は無数にあり、真の現実がどれかは決定できない

3.無数の現実を集め統合すれば、真の現実が把握できる

4.無数の現実を集めることは不可能であるため、真の現実は永遠に暫定的・仮設的なものであり続ける(つまり果てしなく追求し続ける)

5.確実な現実は、直接的に経験しているものだけであり、残りのものは推論的に得られた構成物である

6.人間が経験しているものはすべて幻想であり、その幻想は人間には認識不可能な「あるがままの現実」から生み出される

1.→2.→3.→4.という流れで、現実の捉え方が深まっていきます。

5.と6.は、1~4.が無反省に前提としている現実なるものの本性に、切り込むものです。

5.は最も近いもの(見る私)に、6.は最も遠いもの(見る対象のさらに向こう側)に実在性の基礎を見出します。

6.の「あるがままの現実」は、理論物理が宇宙の外側を語るような、非常に長く複雑な推論によって得られたものであるため、誤りの可能性も高く、5.の直接的な現実感に比べると、信頼性に欠けます。

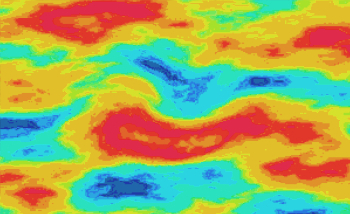

ですから、私個人としては4.と5の態度を支持し、現実はサーモグラフィーのようなパーセンテージの濃淡で分布しており(0%と100%は無い)、常に濃淡が変動し続ける現実と虚構の分離不可能な合金のようなものだと考えています。

例えば、丸い地球は99%現実1%虚構、外国の戦争(の報道)は50%現実50%虚構、机の上のコーヒーは99.9%現実、みたいな感じです。

ただ、世界は広く、現実としての確実性が高いものはごく限られているので、ほとんどのものは虚構とも言えます。

さらに、「現実性の高いもの」とは、「安定性の高い堅固な虚構」とも言い換えられる(後述)ため、永い時間単位で見ると(どんな堅固なものでもいつかは壊れる)、コギトの様な超直接的な現実感覚のうちに得られたもの以外のすべては虚構物と言えてしまいます。

多くの宗教家たちが、「人間の見ている現実はすべて幻だ」と説く一つの理由に、彼らが目先の時間に囚われて生きる一般人と異なり、普遍的な時間で物事を観ているからだという事実があります。